प्रभात पटनायक

अब अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन, अपने हिसाब से ‘‘गरीबी’’ का नाप करने के धंधे में लगे हुए हैं। विश्व बैंक वैसे तो पिछले कुछ अर्से से इस धंधे में लगा रहा है, बहरहाल अब हमारे पास ‘‘बहुआयामी गरीबी’’ का एक नया पैमाना है, जो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डैवलपमेंट इनीशियटिव (ओपीएचआइ) द्वारा निकाला गया है। बहरहाल, इनमें से कोई भी पैमाना वास्तव में गरीबी का माप नहीं करता है। ये तो सामान्यत: नव-उदारवादी पूंजीवाद का ‘सुंदरीकरण’ करने का ही काम करते हैं।

वास्तव में विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, ‘घोर गरीबी’ में गुजर कर रहे (यानी 2011 की पर्चेजिंग पॉवर पैरिटी एक्सचेंज दर पर 1.90 डालर प्रतिदिन से कम खर्च पर गुजर कर रहे) लोगों का अनुपात, जो 1990 के दशक के आखिर में 30 फीसद से ऊपर था, 2022 में 10 फीसद से कम रह गया, जो दिखाता है कि ‘करोड़ों लोगों को गरीबी से ऊपर उठा लिया गया।’ आइए देखें कि कैसे विश्व बैंक का यह बहुउद्यृत गरीबी माप अवधारणात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

सिर्फ़ आय का माप

विश्व बैंक के गरीबी के माप की तीन बुनियादी समस्याएं हैं। पहली यह कि इसमें संबंधित व्यक्ति परिसंपत्तिगत की हैसियत को हिसाब में नहीं लिया जाता है और सिर्फ आयगत स्थिति को ही हिसाब में लिया जाता है। दूसरे, इसमें खर्चे को आय के एवजीदार की तरह लिया जाता है। और तीसरे, वास्तविक खर्च का माप करने के लिए इसमें मूल्य सूचकांक का सहारा लिया जाता है, जो जीवन यापन खर्च में वास्तविक बढ़ोतरी को बहुत ही कम कर के दिखाता है। इसलिए, यह माप जिन आंकड़ों का उपयोग करता है, वे बहुत ही त्रुटिपूर्ण होते हैं। आइए, हम इनमें से हरेक नुक्ते की पड़ताल करते हैं–

गरीबी के किसी भी अर्थपूर्ण माप में ‘प्रवाह’ का आयाम होना चाहिए, जो आय को कवर करे और ‘‘स्टॉक’’ का आयाम होना चाहिए, जो परिसंपत्तियों के स्वामित्व की स्थिति को कवर करे। ये दोनों ही आयाम महत्वपूर्ण हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को, दो तिथियों के बीच पहले जितनी ही वास्तविक आय तो हासिल होती है, लेकिन बाद वाली तारीख तक वह अपनी तमाम परिसंपत्तियां गंवा चुका होता है, तो यह समझना यथार्थ का मजाक बनाना होगा कि वह पहले से गरीब नहीं हुआ है। लेकिन, विश्व बैंक के माप में संबंधित व्यक्ति की परिसंपत्तिगत हैसियत को किसी तरह से हिसाब में ही नहीं लिया जाता है। यह नवउदारवादी पूंजीवाद के अंतर्गत खासतौर पर आंखों में गढ़ने वाली चूक है क्योंकि इस व्यवस्था में पूंजी के आदिम संचय की प्रक्रिया यानी व्यक्तियों के उनकी परिसंपत्तियों से बेदखल किए जाने की प्रक्रिया अनियंत्रित तरीके से चल रही है। उस समय जबकि ऐसी घनघोर बेदखली जारी है, यह कहने को कि, ‘करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है’, विडंबना की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा।

दूसरे, यह माप वास्तविक आय को भी कवर नहीं करता है, क्योंकि ज्यादातर देशों में और इसमें भारत भी शामिल है, आय का डाटा उपलब्ध नहीं होता है। इसके अलावा ‘आय’, अवधारणात्मक रूप से एक जटिल चीज होती है। इसलिए, सामान्य तौर पर खर्च को ही आय के एवजीदार के तौर पर मान लिया जाता है क्योंकि उसका डाटा कहीं आसानी से उपलब्ध होता है और यह अवधारणात्मक रूप से एक कहीं सरल चीज भी होती है।

लेकिन, इससे तो किसी व्यक्ति की शुद्ध परिसंपत्तियों की स्थिति की अनदेखी करना और भी अक्षम्य हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की आय घट रही हो, तब भी वह खर्चे को पहले वाले स्तर पर बनाए रख सकता है, इसके लिए अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर या फिर ऋण लेकर। इससे यह नतीजा निकालना तो बहुत ही बेतुका होगा कि वह पहले से दरिद्र हुआ ही नहीं है क्योंकि उसका खर्चा तो पहले वाले स्तर पर ही बना हुआ है। वास्तव में इस मामले में तो प्रवाह के यानी आय के पहलू से भी और स्टॉक यानी परिसंपत्तियों के शुद्ध मूल्य के पहलू से भी, संबंधित लोग साफ तौर पर पहले से दरिद्र हुआ होंगे। लेकिन, खर्चे पर आधारित माप ही उनकी स्थिति पहले जैसी ही दिखा रहा होगा।

जीवन स्तर में सुधार का झूठा भ्रम

तीसरे, वास्तविक खर्चे के माप तो भारत जैसे देशों में भी, जहां समय-समय पर होने वाले नमूना सर्वेक्षणों के जरिए, परिवारों के नगद खर्च के आंकड़े उपलब्ध होते हैं, बहुत ही त्रुटिपूर्ण होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस तरह के रुपया खर्च से मुद्रास्फीति को अलग करने के लिए, जिस मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, जीवन यापन मूल्य में वास्तविक बढ़ोतरी को घटाकर दिखाता है। जिस मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, आधार वर्ष में उपभोग किए गए मालों की एक टोकरी के सापेक्ष, अलग-अलग कीमतों का भारित औसत होता है। यह इसलिए त्रुटिपूर्ण होता है कि आधार वर्ष के बाद से, आधार वर्ष के मालों की अनुपलब्धता के चलते, वास्तविक उपभोग टोकरी में महत्वपूर्ण बदलाव हो गए होते हैं। लेकिन, इस तरह के बदलावों के प्रभावों को हिसाब में ही नहीं लिया जाता है।

मिसाल के तौर पर नव-उदारवाद के अंतर्गत, शिक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा जैसी अनेकानेक सेवाओं का निजीकरण एक आम परिघटना है, जबकि पहले ये सेवाएं सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा मुहैया करायी जाती थीं। इसके चलते, जनता के लिए इन सेवाओं की कीमत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन, मूल्य सूचकांक इस बढ़ोतरी को पकड़ता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी सर्जरी का खर्च, जो आधार वर्ष में सार्वजनिक अस्पताल में 1,000 रुपये रहा हो, अब बढक़र 2,000 रुपये हो गया है, तो मूल्य सूचकांक तो स्वास्थ्य रक्षा खर्च को दोगुना हो गया ही दिखा रहा होगा। लेकिन, सचाई यह है कि इस बीच सार्वजनिक अस्पताल में सर्जरियों की संख्या या तो जहां की तहां बनी रही हैं या पहले से भी कम ही हो गयी हैं और इसके चलते लोगों को अब निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है, जहां उसी सर्जरी की कीमत 10,000 रुपये हो सकती है। लेकिन, मूल्य सूचकांक इस बढ़ी हुई कीमत को नहीं पकड़ रहा होगा।

संक्षेप में यह कि ‘वास्तविक’ खर्च निकालने के लिए, मुद्रास्फीति को अलग करने के लिए जिस मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, वह मूल्य सूचकांक जो प्रदर्शित करता है उसकी तुलना में वास्तविक जीवन यापन मूल्य कहीं बहुत बढ़ गया होता है। इसलिए, सरकारी मूल्य सूचकांक के सहारे मुद्रास्फीति को अलग किए जाने की प्रक्रिया में, जीवन स्तर में बढ़ोतरी को बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित किया जा रहा होता है और इस तरह गरीबी को गंभीर रूप से कम कर के आंका जाता है।

बढ़ता क़र्ज़ घटती जमा-पूंजी

जब भी लोगों को जीवन यापन मूल्य में बढ़ोतरी इस तरह निचोड़ती है कि उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, वे कम से दो परस्पर अलग-अलग तरीकों से समायोजन करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका है, अपनी परिसंपत्तियों को बेचने या ऋण लेने का और दूसरा है, अपने उपभोग के गठन को ही बदल देने का। बाद वाले तरीके का सहारा लेते हुए, जिन आइटमों को ‘आवश्यक’ समझा जाता है उन्हें, अन्य गैर-जरूरी समझे जाने वाले आइटमों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है। स्वास्थ्य रक्षा संबंधी खर्चों में या बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों के खर्च में बढ़ोतरी के चलते, भारत में ये दोनों समायोजन हुए हैं। भारतीय परिवारों की शुद्ध परिसंपत्तिगत हैसियत में, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में उल्लेखनीय गिरावट आयी है। और परिवारों के पोषण में इस गलतफहमी में कतर-ब्यौंतें की गयी हैं कि थोड़ा कम खाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

2019 का अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वे (जो 2018 के जून के आखिर की जानकारी देता है), 2013 के एआइआरडीआइएस की तुलना में, जो 2012 के जून आखिर की जानकारी देता है, जो तथ्य सामने लाता है इस प्रकार हैं (यहां सभी तुलनाएं रुपया मूल्य के आंकड़ों के बजाए ‘वास्तविक’ मूल्य में हैं, जो थोक मूल्य सूचकांक के सहारे रुपया मूल्य से मुद्रास्फीति को हटाने के जरिए हासिल किए गए हैं): पहला, 11 फीसद अतिरिक्त ग्रामीण परिवार बाद की तारीख तक कर्जदार हो चुके थे। दूसरे, बाद वाली तारीख तक प्रति ऋणग्रस्त परिवार औसत ऋण का बोझ, 43 फीसद बढ़ गया था। तीसरी, इन दो तिथियों के बीच प्रति काश्तकार परिवार परिसंपत्तियों का औसत मूल्य, 33 फीसद घट गया था और गैर-काश्तकार परिवारों के मामले में 1 फीसद घट गया था।

शहरी भारत में भी स्थिति मोटे तौर पर ऐसी ही थी। प्रति परिवार औसत परिसंपत्ति मूल्य में गिरावट हुई थी (स्वरोजगार में लगे परिवारों के मामले में 29 फीसद और अन्य के मामले में 3 फीसद) और जहां इन दो तिथियों के बीच कर्जदार परिवारों का फीसद कमोबेश जस का तस बना रहा था, हरेक कर्जदार परिवार पर ऋण की राशि का औसत, इसी अवधि में 24 फीसद बढ़ गया था। दूसरे शब्दों में यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अधिकांश भारतीय परिवारों की शुद्ध परिसंपत्तिगत हैसियत में उल्लेखनीय गिरावट आयी है।

पेट काटकर गुज़ारा

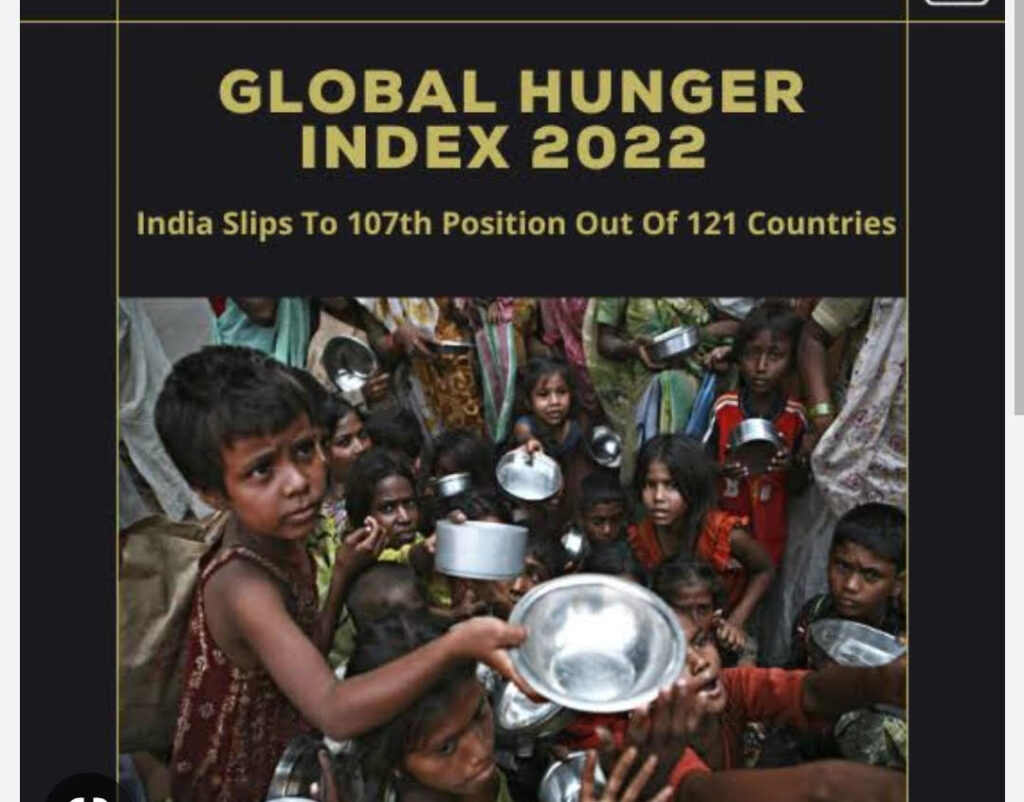

दूसरी तरह का समायोजन भी होता रहा है। ग्रामीण आबादी का वह हिस्सा जिसकी प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन 2200 कैलोरी आहार तक पहुंच नहीं है, 1993-94 के 58 फीसद से बढ़कर, 2011-12 तक 68 फीसद हो गया था। इसी प्रकार, शहरी भारत में 2100 कैलोरी के मानक आहार (पहले का योजना आयोग शहरी क्षेत्र के लिए इसी को मानक मानता था) तक पहुंच न रखने वाली आबादी, इसी अवधि के दौरान 57 फीसद से बढक़र 65 फीसद हो गयी थी। 2017-18 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नतीजे तो बहुत ही खराब थे और सभी मालों व सेवाओं पर खर्च में ऐसी गिरावट दिखाते थे कि एनडीए सरकार ने तुरंत उन्हें सार्वजनिक पटल से हटा ही लिया था। इस तरह वापस लिए जाने से पहले, जो आंकड़े सामने आ चुके थे उनसे (और अगर यह मान लें कि पोषकों की प्रति इकाई वास्तविक खाद्य लागत जस की तस बनी रही होगी) पता चलता है कि जहां शहरी क्षेत्र के मामले में मानक आहार से वंचित शहरी आबादी का हिस्सा कमोबेश 2011-12 के स्तर पर ही बना रहा था, ग्रामीण आबादी के मामले में वही हिस्सा बढक़र 80 फीसद से ऊपर निकल चुका था। (ये आंकड़े गरीबी पर उत्सा पटनायक की आने वाले पुस्तक से लिए गए हैं।)

इस दारुण सचाई के विपरीत, विश्व बैंक का ‘‘घोर गरीबी’’ का माप, जोकि जैसाकि हम पहले ही जिक्र कर आए हैं, 2011 की क्रय शक्ति तुल्यता विनिमय दर पर, 1.90 डालर से कम के दैनिक खर्च को इसे परिभाषित करने का पैमाना बनाता है, भारत के मामले में घोर गरीबी के, 2011-12 के करीब 12 फीसद से, जो अपने आप में गरीबी को बहुत कम कर के आंकता था, 2022-23 में घटकर सिर्फ 2 फीसद रह जाने का दावा करता है। प्रसंगवश बता दें कि विश्व बैंक के 1.90 डालर के पैमाने का अर्थ है, रुपयों के लिहाज से, सारे खर्च पूरे करने के लिए, करीब 53 रु0 प्रतिदिन की गरीबी की रेखा। विश्व बैंक का यह पैमाना अपने आप में, खुद अनेक गरीब देशों की सरकारों द्वारा (अपरिहार्य रूप से विश्व बैंक के ही मार्गदर्शन में) अपनी गरीबी रेखा तय करने के लिए जो पैमाना माना जाता है, उसके औसत के रूप में तय किया गया है। यह अपने आप में स्वतंत्र रूप से किया गया कोई माप नहीं है। इसमें भी सारी की सारी वही खामियां हैं, जिनसे इन देशों के गरीबी के अनुमान ग्रस्त रहते हैं, जैसे रुपया खर्च में से मुद्रास्फीति अलगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मूल्य सूचकांक में, जीवन यापन खर्च में बढ़ोतरी का कम कर के आंका जाना। वास्तव में विश्व बैंक तो, तीसरी दुनिया की अनेक सरकारों के इसके प्रचार पर कि कैसे उन्होंने अपने यहां गरीबी को घटाया है या खत्म ही कर दिया है, अपनी मोहर लगाने का ही काम करता है।

इस तरह, ‘करोड़ों को गरीबी के गर्त से बाहर निकालने’ के सारे दावे, एक क्रूर मजाक के सिवा कुछ और नहीं हैं। दुर्भाग्य से आने वाले दिनों में हमें ऐसे और भी ज्यादा दावे सुनने को मिलेंगे, जब देशों के बीच यह दिखाने की होड़ लगी होगी कि कैसे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय किए गए वहनीय विकास के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)