अली अनवर

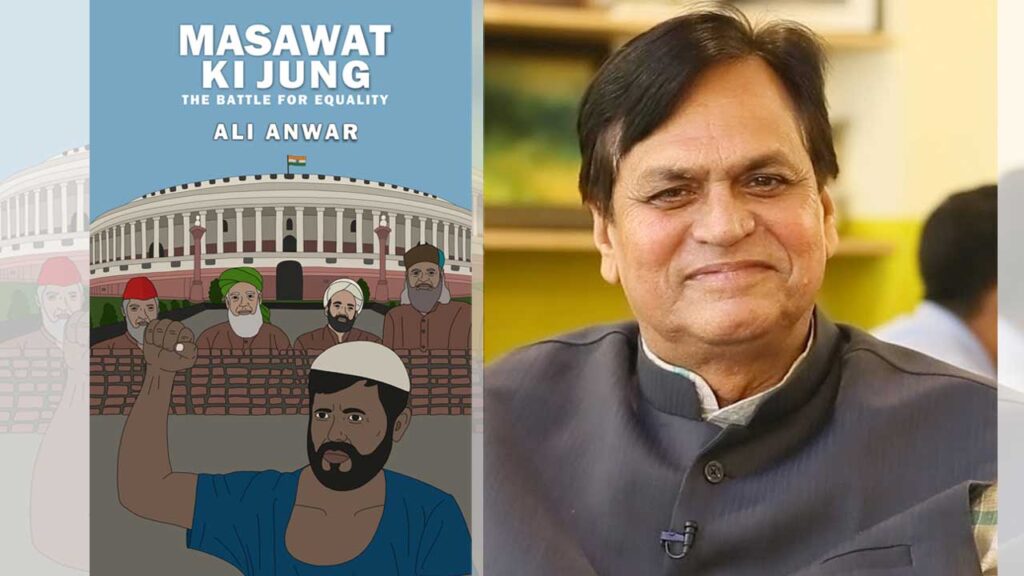

[प्रस्तुत पाठ्यांश पूर्व राज्यसभा सदस्य व ऑल इंडिया पसमांदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर की किताब ‘मसावात की जंग’ (प्रकाशक : दी मार्जिनलाइज्ड, पब्लिकेशन, वर्धा, महाराष्ट्र) से उद्धृत है। इसे यहां लेखक की अनुमति से प्रकाशित किया गया है। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद ‘मसावात की जंग : दी बैटल फॉर इक्वलिटी’ शीर्षक से फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित है।]

ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले हस्तकरघा उद्योग पर ही हमला शुरू किया। जहां इस देश के बने कपड़े दुनिया भर में जाते थे, कंपनी ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी और विदेशी कपड़ों को यहां के बाजारों में भरना शुरू कर दिया। न सिर्फ भारतीय कपड़ों के निर्यात पर अत्यधिक चुंगी लाद कर इस उद्योग को चौपट किया, बल्कि बुनकरों को कई अन्य तरह की यातनाएं भी दी जाने लगीं। ढाका का मलमल, जो दुनिया भर में मशहूर था, उसको तैयार करने वाले कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए। ‘ईस्ट इंडिया कंपनी के फरजंदों के नाम’ जोश [मलीहाबादी] की एक नज्म बहुत मशहूर है—

“लूटते फिरते थे तुम जब कारवां दर कारवां,

सर बरहना[1] फिर रही थी दौलते-हिंदोस्तां।

दस्तकारों के अंगूठे काटते फिरते थे तुम,

सर्द लाशों से गढ़ों को पाटते फिरते थे तुम।

सनअते हिंदुस्तां पर, मौत थी छाई हुई

मौत भी कैसी, तुम्हारे हाथ की लाई हुई।”

ब्रिटिश इतिहासकार व राजनेता थॉमस बॅबिंग्टन मॅकाले लिखते हैं– “मुसलमान तानाशाहों के दौर मराठों की जालिमाना लूटखसोट के बावजूद देश के पूर्वी हिस्से बिहार और बंगाल के सूबे को बागे-एरम (स्वर्ग का बाग) समझा जाता था। आबादी बहुत घनी थी, फिर भी गल्ले की अधिकता थी, जिससे दूरदराज के सूबों के लोग परवरिश पाते थे और लंदन तथा पेरिस की बेगमात यहां के करघों के नाजुक और नफीस कपड़ों को पहनना इज्जत की बात समझती थीं।” [उनके आलेख ‘लार्ड क्लाइव’ (1840) से]

मुसलमानों में बुनकरों की संख्या सबसे अधिक थी। सदियों से यह तबका सामाजिक रूप से अपमान भी झेल रहा था। अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से भी इस तबके को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। फिर तो इस तबके में राजनीतिक चेतना आनी ही थी। इस शताब्दी [बीसवीं सदी] के दूसरे दशक के शुरू के वर्षों में बाजाब्ता इस तबके की कई तंजीमें बननी शुरू हो गईं। चूंकि कलकत्ता उन दिनों सभी तरह के इल्मी, सियासी और समाजी तहरीकों का अहमतरीन मरकज़ [महत्वपूर्ण केंद्र] था, इसलिए मोमिन तहरीक की बुनियाद भी यहीं पड़ी। यह ध्यान देने की बात है कि कलकत्ता में भी इस तहरीक को बुनियाद देने वाले ज्यादातर नेता बिहारी ही थे। बिहारवासियों में भी सबसे आगे मौलवी अली हुसैन उर्फ आसिम बिहारी थे। बिहार के जिन अन्य लोगों ने इस तहरीक में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए इसका नेतृत्व किया, उनमें मौलाना काजी अब्दुल जब्बार, शेखपुरा[2] (मुंगेर), अब्दुल हसन शेखपुरी, मौलाना मुहम्मद याहिया सासारामी, अली अहमद बुलंद अख्तर भागलपुरी, अबुल हसन बिस्मिल आरवी, हाफिज मंजूर हसन (बेतिया), हाफिज शम्सुद्दीन अहमद शम्स (मनेर), हाजी मोहम्मद फरखुंद अली (सासाराम), अब्दुस्शम्स, अब्दुल गफ्फार वगैरह के नाम शामिल हैं।

बिहारशरीफ के खासगंज मुहल्ला के रहने वाले आसिम बिहारी तो जल्द ही इस तहरीक के बानी औ रुहे-रवां [आंदोलन की मुख्य आवाज और आत्मा] तसव्वुर किए जाने लगे। उन्होंने अपने तूफानी दौरों तथा शोलाबार तकरीरों से इस तहरीक का पैगाम न सिर्फ बंगाल, बिहार बल्कि रंगून से लेकर पेशावर तक तथा हिमालय की तराई से लेकर कन्याकुमारी तक फैला दिया। 1890 ई. में निहायत गरीब घर में पैदा होने वाले आसिम बिहारी अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद ही 16 वर्ष की उम्र में कुछ कमाने गरज से कलकत्ता चले गए। वहां उन्होंने उषा कंपनी में नौकरी कर ली। नौकरी से जो समय बचता, उसे वह अध्ययन में बिताने लगे। यह खिलाफत आंदोलन का दौर था। वह इसकी तरफ मुखातिब हुए। अली बंधुओं की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने बी अम्मा[3] की मीटिंग करानी शुरू की। इसके बाद तो वह कोई नौकरी कर सकते नहीं थे। इसलिए आजाद पेशा के तौर पर उन्होंने कलकत्ता में ही बीड़ी बनाने का धंधा शुरू किया। यहां उन्हें हमख्याल नौजवानों की एक पूरी टीम मिल गई। फिर वह गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर आदि नेताओं के संपर्क में आए। 10 सितंबर, 1921 को तांतीबाग, कलकत्ता में जमीयतुल मोमिनीन के एक जलसे में उपरोक्त सभी नेता मौजूद थे। इसके पूर्व अप्रैल माह में वह तांतीबाग से ही ‘अलमोमिन’ नाम का एक अखबार भी निकाल चुके थे। आसिम बिहारी की उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी, लेकिन वह अंग्रेजी बहुत कम जानते थे।

आसिम बिहारी कलकत्ता के बीड़ी मजदूरों तथा सभी तबके के गरीब-पिछड़े लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। बहुत लोग उन्हें ‘कमली बाबा’ के रूप में जानते-पहचानते थे। उनकी तकरीरें आम-फहम जुबान में निरक्षर लोगों के समझने लायक भी होती थीं। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए कोशिश की कि मोमिन तहरीक के अंसारी बिरादरी के अलावे मुसलमानों के दूसरे पिछड़े और पसमांदा तबकों को भी जोड़ा जाय। एक बढ़िया संगठनकर्ता की तरह खुद पीछे रहकर उन्होंने हमेशा नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। वह संगठन के अंदर बराबर इस बात की वकालत करते रहे कि मोमिन कांफ्रेंस का स्वतंत्र अस्तित्व और नजरिया कायम रहना चाहिए। उसे कांग्रेस की बी-टीम हरगिज नहीं बनना चाहिए। वह इस बात के कायल थे कि एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता में व्यक्तिगत ईमानदारी और कुर्बानी की भावना का होना जरूरी है।

1946 के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में उनका अब्दुल क़य्यूम अंसारी और दूसरे मोमिन नेताओं से कुछ मतभेद हो गया। इस चुनाव में उन्होंने मुस्लिम लीग के कुछ प्रत्याशियों का समर्थन कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इसलिए दो-चार मीटिंग (लीगी उम्मीदवारों के पक्ष में) करने के बाद वह खामोश हो गए। मगर इसी एक भूल के चलते वह हमेशा-हमेशा के लिए सियासी अंधेरे में जा डूबे। दिसंबर, 1953 ई. को एटाला, इलाहाबाद में उनका निधन हुआ और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। अब्दुल क़य्यूम अंसारी उनकी बड़ी इज्जत करते थे और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। क़य्यूम अंसारी तो फिर भी खाते-पीते खुशहाल मध्यवर्गीय घराने से आते थे लेकिन एक बहुत ही गरीब घर में पैदा होने वाले आसिम बिहारी ने पिछड़े और दलित मुसलमानों के लिए जो कुछ भी किया, उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। शायद अंग्रेजी नहीं जानने और दमा के मरीज होने की वजह से भी वह सियासी दौड़ में थोड़ा पिछड़ गए।

मोमिन कांफ्रेंस 1937 तक एक सामाजिक संगठन ही था। 1938 से इसने सियासी रूप धारण करना शुरू किया। मोमिन कांफ्रेंस के अस्तित्व में आते ही तथाकथित उच्चवर्गीय मुस्लिम नेताओं द्वारा इसका तीखा विरोध शुरू हो गया। यह ध्यान देने की बात है कि जब पिछड़े और दलित मुसलमानों में एक नई बेदारी पैदा हो रही थी, तभी मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने असली मुद्दा से इन तबकों का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की मांग उछाल दी। मुस्लिम लीग की इस मांग का समर्थन नवाबों, जागीरदारों, सरमायदारों तथा अशराफ तबकों ने ही किया। पिछड़े और दलित मुसलमानों ने इसके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, वे इस मांग के खिलाफ लड़े भी। मगर अफसोस की बात है कि मुसलमानों के बीच पैदा हो रही इस नई ताकत की अहमियत को हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने नहीं समझा और मुस्लिम लीग के दबाव में आकर मुल्क का बंटवारा कबूल कर लिया गया। इस संदर्भ के किस्ली डेविस की यह उक्ति सही लगती है– “भारत में मुसलमानों के अब तक की विजय की जहां तक बात आती है, उसमें भारतीय संघ से पाकिस्तान का अलग होना उनकी अंतिम पराजय थी।”[4]

अब्दुल क़य्यूम अंसारी की तो यही खूबी थी कि उन्होंने भारत विभाजन से होने वाले दुष्परिणामों को पहले ही भांप लिया था। इसलिए वह मुस्लिम लीग के खिलाफ तनकर खड़ा हो गए। 1946 के चुनाव में उनके नेतृत्व में मोमिन कांफ्रेंस एक सियासी पार्टी के रूप में मैदान में जरूर उतरी, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा गया कि राष्ट्रवादी वोटों का विभाजन नहीं हो। इसलिए क़य्यूम अंसारी ने चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल और चुनावी समझौता भी किया। चुनाव के बाद जब [बिहार में] श्री बाबू [श्रीकृष्ण सिंह] के नेतृत्व में सरकार बनने लगी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अब्दुल क़य्यूम अंसारी को कैबिनेट में जगह देने के लिए यह शर्त लगाई कि वह पहले मोमिन कांफ्रेंस का विलय कांग्रेस में करें और पार्टी (कांग्रेस) की सदस्यता शपथ-पत्र पर दस्तखत करें तो श्री अंसारी और उस जमाने के मोमिन लीडरों ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया। आखिर में कांग्रेस नेताओं को अपनी शर्त हटानी पड़ी और मोमिन कांफ्रेंस में रहते हुए क़य्यूम अंसारी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। बिहार के दूसरे चर्चित मोमिन नेता हुए अहद मोहम्मद नूर।

क़य्यूम अंसारी और नूर साहब ने मिलकर श्री बाबू की सरकार से 500 बैकवर्ड मुस्लिम वेलफेयर मकतब तथा 1200 बुनकर सहयोग समितियों का निर्माण कराया। कॉलेज तक में सैकड़ों छात्रों की निःशुल्क शिक्षा तथा मेडिकल आदि कॉलेजों में मोमिनों के लिए सीटें आरक्षित कराईं। अब्दुल क़य्यूम अंसारी को अपने काम में शायद इसलिए भी बराबर सफलता मिलती रही कि वह अपने राजनीतिक कैरियर के शुरुआती दिनों से ही तमाम बड़े राष्ट्रीय नेताओं खासकर पंडित जवाहर लाल नेहरू के लगातार संपर्क में रहे। वह नेहरू तथा दूसरे नेताओं को पत्र लिखकर तथा बयान देकर भी उन्हें बराबर मोमिन जमात की समस्याओं से अवगत कराते रहते थे। उनके द्वारा 30 अक्टूबर, 1937 ई. को लिखे गए एक इसी तरह के पत्र का जवाब देते हुए 14 नवंबर, 1939 को जवाहर लाल नेहरू ने लिखा–

“मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं आपकी इस टिप्पणी से पूरी तरह समहत हूं कि मुसलमानों के बीच खास उच्च वर्ग का एक समूह भारत में कमोबेश पूरे मुसलमान समाज पर प्रभुत्व जमाए हुए हैं और इससे अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह बात इसी रूप में हिंदुओं पर भी लागू होती है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि उच्च वर्ग का एक समूह अन्य लोगों के विशाल समूह पर प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है। निश्चय ही यह समस्या दोनों ही तरफ समान रूप से मौजूद है।”[5]

नेहरू इसी पत्र में आगे लिखते हैं–

“हालांकि इस तरह का प्रभुत्व सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में व्याप्त है, परंतु आर्थिक क्षेत्र में तो यह अनिवार्य रूप से मौजूद है। एक समूह जो आर्थिक रूप से बुरी अवस्था में है, बड़े इत्मीनान से सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्तर पर ह्रासोन्मुख है और दूसरों के द्वारा बड़ी आसानी से शोषित हो रहा है।”[6]

मुस्लिम लीग सांप्रदायिक आधार पर न सिर्फ मुल्क के बंटवारे के लिए अभियान चला रही थी, बल्कि इसी आधार पर उसने बिहार के बंटवारे की भी मांग की। मुस्लिम लीग के नेता जानते थे कि क़य्यूम अंसारी ऐसे नेता हैं जो बखूबी उनकी चालों को समझते हैं। इसलिए उन्होंने श्री अंसारी को अपना खास निशाना बनाते हुए उन्हें मुसलमानों का शत्रु घोषित कर दिया। के.के. दत्ता लिखते हैं– “मुस्लिम लीग के एक पक्ष की ओर से बिहार के विभाजन की मांग की जा रही थी। इसके अनुसार पूर्णिया, दक्खिन भागलपुर, दक्खिन मुंगेर, गया के जहानाबाद, नवादा अनुमंडल और सदर अनुमंडल के एक भाग को मुस्लिम क्षेत्र बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया। बिहार मुस्लिम लीग सम्मेलन मई, 1947 में किशनगंज में हुआ। इसकी अध्यक्षता राजा गजनफर अली ने की। इसमें बिहार सरकार की आलोचना के अतिरिक्त पूर्णिया, उत्तर भागलपुर, उत्तर मुंगेर और संथाल परगना को बंगाल में मिला देने की मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त जमायत-ए-उलेमा, अहरार पार्टी तथा अन्य गैर मुस्लिम दलों को मुस्लिम संप्रदाय का शत्रु घोषित किया गया तथा उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई। अब्दुल क़य्यूम अंसारी जैसे व्य़क्ति को, जो कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, मुसलमानों का शत्रु कहा गया एवं उनसे मुसलमानों को सावधान रहने का आग्रह किया गया।”[7]

1937 में बनी प्रांतीय सरकार अगर मोमिनों की तरक्की के लिए कुछ करना चाहती तो उसका भी मुस्लिम लीग विरोध करती थी। श्री दत्ता लिखते हैं— “शेखपुरा (मुंगेर) में मुस्लिम लीग सम्मेलन होने के बाद गया में एक दूसरा सम्मेलन 23 अप्रैल, 1938 को किया गया। इसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई। साक्षरता आंदोलन और मुस्लिम जनसंपर्क आंदोलन अभियान पर विशेष रूप से रोष प्रकट किया गया। मोमिन समुदाय के उन्नयन के लिए 10 हजार रुपए का अनुदान दिए जाने की यह कह कर आलोचना की गई कि यह मुस्लिम संप्रदाय में फूट डालने का प्रयत्न था।”[8]

मगर बिहार में दो ऐसी जमायतें थीं, जिनमें मुस्लिम लीग का जमकर विरोध करने का दमखम था। ये थे– जमायत-ये-उलेमा और मोमिन जमायत। दरभंगा में 25 जून, 1929 को मोमिन समुदाय की ओर से यह मांग पेश की गई कि मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थानों में से आधा मोमिन समुदाय को दिया जाय। बेतिया में जुलाई, 1938 में जमायत-ए-उलेमा की सभा हुई। इसमें मुस्लिम लीग की कार्रवाई की कठोर आलोचना की गई।33

बिहार में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जहां तथाकथित उच्चवर्गीय मुसलमान जगह-जगह पाकिस्तानी झंडा फहरा रहे थे, वहीं मोमिनों ने इसका विरोध करते हुए [भारत का] राष्ट्रीय झंडा फहराया। के.के. दत्ता लिखते हैं– “19 अप्रैल, 1940 को बिहार के विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तान दिवस मनाया गया। दूसरी ओर अहरार पार्टी और मोमिनों ने इसकी निंदा की।”[9]

मुल्क के बंटवारे के साथ 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। इसके बाद मोमिन कांफ्रेंस ने भी अपना सियासी ताना-बाना समेटने और सिर्फ एक सामाजिक संगठन के रूप में बने रहने का फैसला किया। मगर दुर्भाग्यवश यह तहरीक लगातार कमजोर होती गई। आगे चलकर तो मोमिन कांफ्रेंस सचमुच कांग्रेस की बी टीम बन गई। यही नहीं कांग्रेसी नेताओं का दुमछल्ला बनकर मोमिन नामधारी कुछ नेता ‘हैंडलूम माफिया’ की शक्ल में अपनी ही बिरादरी के लोगों का शोषण करने लगे। सूबे में बुनकरों की तमाम बस्तियां हथकरगों का कब्रिस्तान बन गई हैं। रोजी-रोटी की तलाश में कारीगरों का दूसरे राज्यों में पलायन होने लगा। जो हाथ बढ़िया कपड़ा तैयार करते थे, वे आज शहरों में रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। क़य्यूम अंसारी के बाद इस जमात की आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। जब हम आजादी के 50 सालों की इस दुर्दशा पर नजर डालते हैं तो रांची के डॉ. अहमद सज्जाद की यह टिप्पणी सटीक लगती है– “इस बेरूह तहरीक का ताबूत आज मुख्तलिफ कंधों से होता हुआ दिल्ली और मुल्क के दो-चार शहरों के गिनती के चंद मकानों में दफन है। चार-पांच साल बाद मुजाविराने-मोमिन तहरीक जनरल एलेक्शनों के आस-पास जब इस ताबूत की पुरानी चादरों को बदलने या लोहबान व फूल चढ़ाने के लिए मोतहर्रिक (सक्रिय) होते हैं, तो उसमें से चंद खुशनशीबों को रियासती या मरकज़ी सतह की कुछ वजारत (मंत्री पद), चेयरमैनी, डायरेक्टरी, असेंबली काउंसिल की मेंबरी के तोहफों से नवाज दिया जाता है।”[10]

संदर्भ :

[1] नंगा सिर

[2] वर्तमान में शेखपुरा पृथक जिला है

[3] अली बंधुओं की मां

[4] डेविस, 1951 : 191

[5] किताब के परिशिष्ट में संकलित

[6] वही

[7] के.के. दत्ता, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, खंड – 5

[8] वही, पृष्ठ 321

[9] वही, पृष्ठ 325

[10] तहरीक ऑल इंडिया मोमिन कांफ्रेंस तारीख के आइने में, डॉ. अहमद सज्जाद, रांची