अक्षय मुकुल

लोहिया लिखते हैं, “डॉक्टर अंबेडकर मेरे लिए भारतीय राजनीति में एक महान व्यक्ति थे और गांधीजी की तरह ही हिंदुओं में भी बहुत महान थे. साभार नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय

लोहिया दलित नेता बी. आर. अंबेडकर को अपनी नई पार्टी में शामिल करने के लिए बेताब थे. द प्रिंट के लिए 2018 के एक लेख में कानून के छात्र अनुराग भास्कर ने लोहिया द्वारा अम्बेडकर को पार्टी में लाने के प्रयासों का विस्तृत वर्णन किया है. 10 दिसंबर 1955 को लोहिया ने अंबेडकर को एक पत्र लिखा. उन्होंने अंबेडकर को अपनी नई पत्रिका मैनकाइंड के लिए एक लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें वे अंबेडकर द्वारा “जाति की समस्या को पूरी तरह से दिखाना” चाहते थे. लोहिया ने मध्य प्रदेश में संसदीय अभियान में अंबेडकर के बारे में जो भाषण दिए थे, उनका उल्लेख किया. उन्होंने यहां तक कहा कि वो चाहते हैं कि अंबेडकर सिर्फ “अनुसूचित जाति के नहीं, बल्कि भारतीय लोगों के भी नेता बनें.”

लोहिया के कुछ सहयोगियों ने सितंबर 1956 में अंबेडकर से सोशलिस्ट पार्टी और अंबेडकर के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के बीच संभावित गठबंधन पर चर्चा की. अंबेडकर ने 24 सितंबर 1956 को लोहिया को वापस लिखते हुए कहा कि अपनी दिल्ली की अगली यात्रा के दौरान वो लोहिया से मिलना चाहते हैं. पत्र में अंबेडकर ने लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पर बल दिया, और “नई जड़ों वाली एक नई राजनीतिक पार्टी की वकालत” की.

1 अक्टूबर 1956 को लोहिया ने अपने सहयोगियों को लिखा और अंबेडकर के साथ उनकी प्रस्तावित बैठक के महत्व पर चर्चा की. उन्होंने लिखा कि बैठक न केवल इसके राजनीतिक परिणामों के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि “इस बात के लिए एक बड़ी होगी कि पिछड़ी और अनुसूचित जातियां भी उनके जैसे महान व्यक्ति को पैदा कर सकती हैं.” उन्होंने उसी दिन अंबेडकर को पत्र भी लिखा जिसमें उन्हें स्वास्थ की उचित देखभाल करने का अनुरोध किया. 5 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने लोहिया को अपनी प्रस्तावित बैठक का समय निर्धारित करने के लिए लिखा.

बैठक होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया.

लोहिया ने लिमये को 1 जुलाई 1957 को लिखा, “आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की आकस्मिक मृत्यु पर मेरा दुख कुछ हद तक व्यक्तिगत रहा है. ये हमेशा से मेरी महत्वाकांक्षा थी कि हम उन्हें न केवल संगठनात्मक रूप से बल्कि पूरे वैचारिक अर्थों में भी अपनी ओर आकर्षित करें और वो पल निकट आ गया था.” लोहिया आगे लिखते हैं, “डॉक्टर अंबेडकर मेरे लिए भारतीय राजनीति में एक महान व्यक्ति थे और गांधीजी के अलावा हिंदुओं में भी बहुत महान हिंदू थे. इस तथ्य ने मुझे हमेशा शांति और विश्वास दिया है कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था एक दिन नष्ट हो सकती है.”

आंबेडकर और लोहिया के दर्शन में जाति

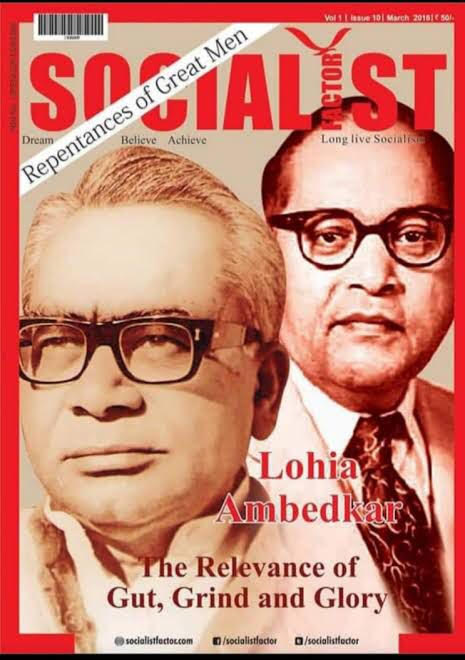

लोहिया और डा. बी.आर. आंबेडकर के विचार, क्रमशः, नीची जातियों और दलितों के आंदोलनों की प्रेरक शक्ति रहे हैं। लोहिया और आंबेडकर समकालीन थे एवं जातिवाद का विरोध दोनों का एजेंडा था। यह आश्चर्यजनक है कि इसके बावजूद दोनों की वैचारिक समानताएं खोजने के प्रयास बहुत कम हुए हैं

यद्यपि आंबेडकरवादी और समाजवादी आंदोलनों ने भारतीय समाज का काफी हद तक प्रजातांत्रिकरण किया है[1] परंतु जातिप्रथा को उखाड़ फेंककर एक समतावादी समाज के निर्माण की उनकी परियोजना अभी भी अधूरी है। प्रजातांत्रिकरण की बहुचर्चित दूसरी लहर[2] के दो दशक बाद, ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति और नीतियां एक बड़े गतिरोध का सामना कर रही हैं (यादव, 2009:1)। सन् 2017 के उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का जो हश्र हुआ, वह भारत में नीची जाति की राजनीति में घुस आईं बुराईयो को प्रतिबिंबित करता है। ये बुराईयां इस अर्थ में मूलभूत और महत्वपूर्ण है कि वे सामाजिक न्याय के विचार को ही नकार करने वाली है। आज दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुसलमानों जैसे विभिन्न सामाजिक समूह और समुदाय अगर एक-दूसरे के विरूद्ध नहीं तो एक-दूसरे से अलग बातें तो कर ही रहे हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति अपने मूल सामाजिक आधार को विस्तार नहीं दे सकी है (उपरोक्त, 2-3)। हिन्दुत्व की शक्तियों की जीत न केवल सामाजिक न्याय के विचार और उसकी नींव को कमजोर करने वाली है, वरन् वह उस ‘इज्जत‘ को भी मिटाने वाली है जिसे स्वतंत्रता के बाद के भारत में नीची जातियों ने कठिन प्रयासों से अर्जित किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक व्यापक गठबंधन का निर्माण किया जाए। इस गठबंधन का उद्धेश्य केवल चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। उसे भेदभाव, शोषण और अपमान के विरूद्ध संघर्ष और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों के संवर्धन के प्रति प्रतिबद्ध भी होना चाहिए।[3]

हमें आज बहुजन राजनीति के चिंतकों और उसके आधारभूत ग्रंथों की ओर लौटना होगा और इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि अंधकार के इस दौर में हम सामाजिक न्याय की राजनीति को किस तरह पुनर्जीवित कर सकते हैं। लोहिया और डा. बी.आर. आंबेडकर के विचार क्रमशः नीची जातियों और दलितों के आंदोलनों की प्रेरक शक्ति रहे हैं। यह अत्यंत आश्चर्यजनक और विडंबनापूर्ण है कि इन दोनों नेताओं को अकादमीशियनों[4] और इन दोनों के तथाकथित चुनावी गुटों[5] ने छोटे-छोटे घेरों में कैद कर दिया है। लोहिया और आंबेडकर समकालीन थे और जातिवाद का विरोध दोनों का एजेंडा था। यह आश्चर्यजनक है कि इसके बावजूद, दोनों में वैचारिक समानताएं ढूढ़ने के बहुत कम प्रयास हुए हैं। क्या इन दोनों के विचारों के अति-सरलीकरण और उनके मतभेदों को नजरअंदाज किए बगैर, उनकी सोच में कोई सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है? क्या इन दोनों व्यक्तित्वों की विचारधारात्मक धाराओं के मिलन से न्याय और समानता का एक नया, स्वदेशी सिद्धांत उभर सकता है?

आंबेडकरवाद और लोहियावाद में जो मतभेद हैं, उनकी जड़ में जो प्रश्न है वह यह है कि क्या जाति हिन्दू धर्म का अविभाज्य हिस्सा है – और इसलिए जाति को नष्ट करने के लिए धर्म को नष्ट करना आवश्यक है – या जाति केवल धार्मिक सिद्धांतों के विरूपण से उपजी है। आंबेडकर और लोहिया के परिप्रेक्ष्यों में अंतर के कारण ही दोनों ने जातिगत दमन के विरूद्ध संघर्ष के लिए अलग-अलग रणनीतियों का विकास किया और उन पर अमल किया। जाति के हिन्दू धर्म से रिश्ते के मुद्दे के अलावा, दोनों के विचारों में सांमजस्य स्थापित किया जा सकता है। बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि लोहिया ने आंबेडकर की परियोजना को ही आगे बढाया और उसे अधिक समग्र और व्यावहारिक स्वरूप दिया। परंतु समाजवादी और आंबेडकरवादी आंदोलनों ने इन विचारकों के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया और ये आंदोलन मात्र बहुजनों के एक तबके के हित साधन के उपकरण बनकर रह गए।

मतभेद

लोहिया और आंबेडकर के बीच के मतभेदों की जड़ें, औपनिवेशवाद के विरूद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में थीं। स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद भी, आंबेडकर और लोहिया, राजनीति के दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे। स्वतंत्रता के पहले तो उनके बीच किसी वैचारिक सेतु का निर्माण संभव ही नहीं था। लोहिया उग्र राष्ट्रवादी थे और वे औपनिवेशिक सत्ता के ढांचे में मूलभूत विरोधाभास देखते थे। वे अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के खिलाफ थे। इसके विपरीत, आंबेडकर के लिए राष्ट्रीय/औपनिवेशिक सत्ता के बीच का अंतर सबसे महत्वपूर्ण नहीं था। वे सामाजिक मुक्ति के अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए औपनिवेशिक सत्ताधारियों सहित किसी से भी हाथ मिलाने को तत्पर थे (यादव, 2009:1)। अतः आंबेडकर का परिपेक्ष्य, गोपाल गुरू के शब्दों में, राष्ट्र के विचार तक सीमित नहीं था (गुरू, 2011)।

आंबेडकर का तर्क यह था कि जाति व्यवस्था हिन्दू धर्म का अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने लिखा, ‘‘हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हिन्दू जाति व्यवस्था का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अमानवीय या सिरफिरे हैं। वे जाति व्यवस्था का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे अत्यंत धार्मिक हैं‘‘ (आंबेडकर 2014 : 286)।

आश्चर्यजनक रूप से लोहिया, जाति के प्रश्न और उसके हिन्दू धर्म से संबंध के बारे में मौन साधे रहे। चूंकि इस विषय पर उनके स्पष्ट विचार उपलब्ध नहीं हैं इसलिए इस बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। लोहिया शायद गांधी से सहमत थे, जिनका यह मानना था कि जाति व्यवस्था हिन्दू धर्म की एक विकृति है और उसका हिन्दू धर्म के मूलतत्व से कोई संबंध नहीं है (आंबेडकर, 2014 : 350)। लोहिया का कहना था कि धार्मिक सुधार महत्वपूर्ण हैं और उनके अनुसार, ‘‘धर्म को जाति के कचरे से भी मुक्त करना होगा‘‘ (लोहिया 1964 : 141)।

लोहिया के लिए जाति व्यवस्था का सबसे बुरा पक्ष था ब्राम्हण और बनिए का पाखंड। ये दोनों जातियां ही भारत का शासक वर्ग थीं (देखें लोहिया, 1964 : 106-112)। लोहिया, हिन्दू धर्म पर हमला क्यों नहीं करना चाहते थे? आंबेडकर का सीधा मत था कि हिन्दू धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए। लोहिया ने हिन्दू धर्म के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहा, इसे समझने के लिए हमें इन दोनों चिंतकों की पृष्ठभूमि पर नजर डालनी होगी। लोहिया, हिन्दी/हिन्दू बहुल क्षेत्र से थे, जहां ऊँची जातियों के पुनरूथानवादी/सुधारवादी संगठनों का लंबा इतिहास था। इस इलाके में नीची जातियों के उस प्रकार के आंदोलनों ने कभी जड़ें नहीं पकड़ीं, जिस प्रकार के आंदोलन महाराष्ट्र में फुले और तमिलनाडु में पेरियार के नेतृत्व में चले और जिन्होंने हिन्दू धर्म और ब्राम्हणवाद को चुनौती दी। हिन्दी पट्टी में हिन्दू धर्म का विरोध करना शायद बहुत कठिन था।

आंबेडकर जहां जाति और उसके हिन्दू समाज पर प्रभाव के बारे में चिंतित थे, वहीं लोहिया का मुख्य सरोकार यह था कि जाति ने किस प्रकार पूरे राष्ट्र को पतित किया है। आदिवासियों के मसले पर भी दोनों के बीच मतभेद थे। जहां आंबेडकर आदिवासियों को असभ्य और बर्बर मानते थे वहीं लोहिया के लिए वे जाति के विरूद्ध संघर्ष में आवश्यक भागीदार थे। लोहिया ने आंबेडकर से कई बार यह अपील की कि वे अनुसूचित जातियों की बजाए सभी भारतीयों के नेता बनें। आंबेडकर की मृत्यु के बाद लोहिया ने लिखाः

मैं हमेशा से भारत के हरिजनों को एक विचार से परिचित करवाने का प्रयास करता रहा हूं। यह विचार मेरा अपना है। डा. आंबेडकर और श्री जगजीवन राम, भारत के दो अलग-अलग प्रकार के आधुनिक हरिजन हैं। डा. आंबेडकर विद्वान, सत्यनिष्ठ, साहसी और स्वतंत्र व्यक्ति थे। उन्हें दुनिया के सामने सच्चे भारत के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। परंतु वे कटु और एकांतिक थे। वे गैर-हरिजनों के नेता नहीं बनना चाहते थे। मैं यह समझ सकता हूं कि पिछले पांच हजार सालों में हरिजनों ने जो कष्ट भोगे हैं उनका प्रभाव उन पर आज भी है। और ठीक यही मेरा तर्क भी है। मैं आंबेडकर जैसे महान भारतीयों से आशा करता था कि वे कभी न कभी इस प्रभाव से ऊपर उठ सकेंगे। परंतु मृत्यु जल्दी आ गई। मैं आंबेडकर को….व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता परंतु मेरे लिए यह दुःखद है कि आंबेडकर जैसे लोग संप्रदायवाद से ऊपर नहीं उठ सके (लोहिया, 1964 : 19, 36-7)।

दोनों की यह विचारगत भिन्नता उनकी राजनैतिक रणनीतियों में भी परिलक्षित होती है। दलितों को शेष हिन्दू समाज से अलग कर, उनकी एक विशिष्ट पहचान का निर्माण करना आंबेडकर की रणनीति के मूल में था। परंतु लोहिया की राजनीति अलग करने वाली न होकर जोड़ने वाली थी (यादव, 2009 : 6-7)। महिलाओं की समस्याओं और उनके सुलझाव की रणनीति के संबंध में भी दोनों में मतभेद थे। हालांकि लोहिया संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार के हामी थे और विवाह की संस्था को महत्वपूर्ण मानते थे तथापि उन्होंने बहुजन महिलाओं की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के लिए आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए हिन्दू कोड बिल की परोक्ष रूप से निंदा की। उन्होंने लिखा, ‘‘महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। बल्कि, सच तो यह है कि अगर समानता हासिल करनी है तो उन्हें पुरूषों से अधिक अधिकार मिलने चाहिए…ये कानून भारत की 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के लिए किसी काम के नहीं हैं…वे केवल ब्राम्हण, बनिया और ठाकुर घरों की कुछ उच्च जातियों की महिलाओं के काम के हैं…यह बिल अच्छा परंतु अधूरा और द्विज हितों से प्रेरित था…। भारत की बहुसंख्यक महिलाओं के लिए पानी के नलों और शौचालयों की अनुपलब्धता सबसे बड़ी समस्या है‘‘ (लोहिया 1964ः58-59)।

लोहिया, संभवतः, हिन्दू कोड बिल के पीछे के फलसफे को नहीं समझ सके। चूंकि महिलाओं और विशेषकर ऊँची जातियों की महिलाओं की लैंगिकता का इस्तेमाल, जाति व्यवस्था को चिरस्थायी बनाने के लिए किया जाता रहा है इसलिए पितृसत्तात्मकता की बेड़ियों से उन्हें मुक्त करना, जाति के विरूद्ध संघर्ष में एक बड़ी विजय होती।

वर्तमान में महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे पर चल रही बहस, महिलाओं के प्रश्न की लोहिया की समझ से काफी हद तक प्रभावित है। लोहिया यह मानते थे कि सभी महिलाएं पुरूषों की तुलना में पिछड़ी हुई हैं परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी तबकों की महिलाओं के साथ एक सा या बराबर भेदभाव किया जाता है। भेदभाव के स्तर और उसकी व्यापकता में फर्क हैं और इन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

आंबेडकरवाद और लोहियावाद में एक अन्य अंतर जाति के उन्मूलन के प्रश्न के संदर्भ में भी है। कई कारणों से, जिनमें ब्राम्हणों का दृष्टिकोण, जाति व्यवस्था में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकार और सबसे महत्वपूर्ण, जाति के धर्म के साथ संबंध, शामिल हैं, के चलते आंबेडकर यह मानते थे कि जाति का उन्मूलन असंभव है। उनकी निगाह में मुक्ति का एकमात्र रास्ता था धर्मपरिवर्तन।

इसके विपरीत, लोहिया, जाति को नष्ट करने के संबंध में आशावादी थे। उन्होंने लिखा ‘‘क्या इस तरह का विद्रोह संभव है? अगर विद्वान इससे इंकार करते हैं तो यह उनका अधिकार है। परंतु जो लोग कार्य करने में विश्वास रखते हैं वे इसकी पुष्टि करेंगे। आज के समय में सफलता की आशा और बढी है‘‘ (लोहिया, 1964 : 85)। जाति के विरूद्ध संघर्ष में लोहिया, आंबेडकर से भी प्रेरणा ग्रहण करते थे। उनके शब्दों में, ‘‘मेरी दृष्टि में आंबेडकर, भारतीय राजनीति के एक महान व्यक्तित्व हैं और गांधीजी को छोड़कर, वे महानतम हिन्दुओं जितने ही महान हैं। यह तथ्य मुझे हमेशा यह आत्मविश्वास और सांत्वना देता है कि हिन्दू धर्म की जाति व्यवस्था को किसी न किसी दिन नष्ट किया जा सकता है।

योगेन्द्र यादव के अनुसार, जिस अंतर्निहित विरोधाभास का सामना सामाजिक न्याय की राजनीति कर रही है, उसका संबंध बौद्धिक परंपरा से है (यादव, 2009:5)। इसलिए, सामाजिक न्याय को पुनर्जीवित करने के प्रयास को सफलता तभी मिलेगी जब हम राजनीति के अन्य अक्षों, जैसे वर्ग और लिंग, की मांगों को पहचानें और उन्हें सामाजिक न्याय के संघर्ष का हिस्सा बनाएं। वर्गीय ओर लैंगिक मांगों को उठाने का उद्धेश्य नीची जातियों की एकता को तोड़ना नहीं है। अगर नीची जातियां हिन्दुत्व की शक्तियों की ओर आकर्षित हो रही हैं तो इसका कारण अन्याय के अन्य अक्षों को नजरअंदाज किया जाना है (गुड़ावर्ती, 2014, द हिन्दू)।

समानताएं

यद्यपि आंबेडकर और लोहिया ने अलग-अलग संदर्भों और कालों में अपना लेखन कार्य किया परंतु वे दोनों भारतीय समाज की अनेक बुराईयों के लिए जाति व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। इनमें शामिल हैं आर्थिक गतिहीनता, सांस्कृतिक अधःपतन और बाहरी शक्तियों का मुकाबला करने में असमर्थता। दोनों ही यह मानते थे कि जाति, प्रगति, नैतिकता, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों और परिवर्तन का नकार है।

आंबेडकर ने उन धारणाओं का विखंडन किया, जिनके आधार पर जाति व्यवस्था को औचित्यपूर्ण ठहराया जाता था। इनमें श्रम विभाजन से लेकर नस्ल की शुद्धता तक की धारणाएं शामिल थीं। उनका तर्क था ‘‘जाति से आर्थिक दक्षता में वृद्धि नहीं होती। जाति, नस्ल में सुधार नहीं कर सकती और ना ही उसने ऐसा किया है। जाति ने एक काम अवश्य किया है – उसने हिन्दुओं का विघटन किया है और उनके मनोबल को तोड़ा है‘‘ (आंबेडकर, 2014 : 241)।

विभिन्न जातियों के बीच संवाद पर प्रतिबंध से सार्वजनिक एकात्मकता, सामुदायिक भावना और एक होने का भाव नष्ट हुआ और संगठित होने की संभावना समाप्त हो गई (उपरोक्त 251-256)। लोहिया ने भी राष्ट्र की प्रगति के लिए विभिन्न समुदायों की एकता पर जोर दिया। उन्होंने लिखा, ‘‘देश पर उदासी की एक काली छाया छाई हुई है क्योंकि यहां कुछ भी नया नहीं है। यहां पंडित और जूते बनाने वाले के बीच खुली बातचीत की कोई संभावना नहीं है‘‘ (लोहिया, 1964:3)। लोहिया का तर्क था कि जाति ने लोगों की जिंदगियों से रोमांच और आनंद गायब कर दिया है और इसलिए, भारतीय इस धरती के सबसे उदास और सबसे गरीब लोग हैं। आंबेडकर और लोहिया दोनों का यह तर्क था कि जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति के पेशे के पूर्वनिर्धारण के कारण ही देश गरीबी और बेरोजगारी की गिरफ्त में है। जाति प्रथा अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर विपरीत प्रभाव डालती है। आंबेडकर ने लिखा, ‘‘अपने पेशे को बदलने की अनुमति न देकर जाति, देश में व्याप्त बेरोजगारी का सीधा कारण बन गई है‘‘ (आंबेडकर, 2104:235) ।

आंबेडकर के निष्कर्षों को आगे ले जाते हुए लोहिया ने कहा कि मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच भेद, जिससे आय की विषमता जन्म लेती है, इस देश के सामाजिक ठहराव के लिए जिम्मेदार है। जाति व्यवस्था में नवाचार और वैज्ञानिक समझ के लिए कोई स्थान नहीं है और ये दोनों ही प्रगति की कुंजियां हैं। लोहिया का तो यहां तक कहना कि अगर विदेशी भारत पर विजय प्राप्त कर सके तो इसका कारण जाति से उद्भूत आंतरिक विवाद थे (लोहिया 1964 : 81)।

भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई?

इन दोनों चिंतकों को जिस प्रश्न ने सबसे ज्यादा उद्वेलित किया वह यह था कि घोर शोषण व दमन के बावजूद इस देश में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई? भारत में जाति क्यों और कैसे अस्तित्व में बनी रही? भारत में सत्ता की प्रकृति क्या थी और उसने जाति व्यवस्था को चिरस्थायी बनाने में क्या भूमिका अदा की? क्या जाति व्यवस्था इसलिए कायम रही क्योंकि उसे औचित्यपूर्ण सिद्ध कर दिया गया? क्या समाज के एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के वर्चस्व ने जाति प्रथा को जिंदा रखा? या इसके पीछे ये दोनों कारण थे। अरूण कुमार पटनायक का तर्क है कि जाति की शक्ति को समझने के लिए हमें जातिगत वर्चस्व के पदक्रम और उसे वैध ठहराने वाले ढांचों दोनों को समझना होगा। यह सोचना गलत है कि जाति केवल वर्चस्व या केवल औचित्यपूर्ण ठहरा दिए जाने के कारण बनी रही। यह कहना गलत न होगा कि गांधी और आंबेडकर दोनों ने जाति को वर्चस्व के पदक्रम के रूप में देखा (गांधी इसके लिए अछूत प्रथा शब्द का इस्तेमाल करते थे और आंबेडकर श्रेणीबद्ध असमानता का) (पटनायक, 2009 : 1)। आंबेडकर का फोकस इस पर था कि किस तरह ब्राम्हणों के वर्चस्व के कारण नीची जातियों की हथियारों और शिक्षा तक पहुंच बहुत सीमित हो गई और इस कारण वे क्रांति नहीं कर सके। ढांचागत बाध्यताओं के कारण मानवीय कारक अप्रभावी हो गए और भारत में जाति के विरूद्ध विद्रोह नहीं हो सका (आंबेडकर, 2014 : 274-276)।

दूसरी ओर, लोहिया का जोर इस प्रश्न पर था कि जाति को किस प्रकार औचित्यपूर्ण व्यवस्था निरूपित कर दिया गया, किस तरह उसे लोगों का समर्थन और एक व्यवस्था के रूप में स्वीकार्यता मिली। लोहिया की जाति की समालोचना, जाति व्यवस्था की आंतरिक शक्ति को स्वीकार करने पर आधारित है। लोहिया की दिलचस्पी मुख्यतः यह पता लगाने में थी कि बाहर और भीतर से विकट प्रतिरोध के बावजूद, जाति सदियों तक कैसे अस्तित्व मे बनी रही? क्या उसमें कोई आंतरिक ताकत है जो उसे जिंदा रखे हुए है? उनका प्रश्न यह है कि बहुजनों ने श्रेष्ठि वर्ग को अपने ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की स्वीकृति क्यों दी। उन्होंने उस नैतिक व कानूनी ढांचे को स्वीकार क्यों किया जो उन पर वर्चस्व स्थापित करता था (पटनायक, 2009 : 2)।

लोहिया का तर्क यह है अपने बेहतर कौशल और विचारधारा के चलते, ऊँची जातियों ने नीची जातियों को इस षड़यंत्र का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर लिया। उनका कहना था कि नैतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के कारण नीची जातियों ने अपनी मर्जी से ऊँची जातियों की अधीनता स्वीकार की। यह प्राधान्य के संदर्भ में ग्रामसी के विचारों से मिलता-जुलता है। लोहिया के अनुसार, ‘‘…विचारधारात्मक प्रभुत्व की एक लंबी परंपरा ने उनमें ठहराव ला दिया…सदियों लंबी अधीनता ने उन्हें स्थितियों को चुपचाप स्वीकार करना सिखा दिया। परिवर्तन से उन्हें विरक्ति हो गई। वे अच्छे समय और विपत्तिकाल दोनों में जाति से चिपके रहने लगे। वे पूजा, कर्मकांड और विनम्रता में बेहतर जिंदगी की तलाश करने लगे‘‘ (लोहिया, 1964 : 85)।

परंतु लोहिया भी वर्चस्व और प्रभुत्व की भूमिका से इंकार नहीं करते। उनके अनुसार, ‘‘जाति व्यवस्था नीची जातियों को ऊँची जातियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षा भाव देती है। वे जाति व्यवस्था के बिना स्वयं को असहाय अनुभव करेंगे‘‘ (उपरोक्तः 84)। लोहिया के अनुसार अगर नीची जातियों ने जाति के विरूद्ध विद्रोह नहीं किया तो उसका कारण यह था कि वे इस व्यवस्था का अंग बने रहने के लिए सहमत थीं और कुछ हद तक उनके साथ जोर-जबरदस्ती भी की गई। आंबेडकर के लिए विद्रोह न होने का कारण वर्चस्व या जोर जबरदस्ती था।

राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति

समाज में कई तरह के विरोधाभास होते हैं। अपने भविष्य के एजेंडे के निर्धारण के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम प्राथमिक या मुख्य विरोधाभास की पहचान करें और उसकी जड़ों और प्रकृति को समझें। आंबेडकर का कहना था कि सामाजिक सुधार को राजनैतिक सुधार पर तरजीह दी जानी चाहिए। आंबेडकर और लोहिया दोनों ने भारत के यथार्थ की केवल आर्थिक आधार पर व्याख्या करने लिए कम्यूनिस्टों पर तीखे हमले किए। भारत के सामाजिक यथार्थ की कम्यूनिस्टों की व्याख्या में जाति के प्रश्न को या तो दरकिनार कर दिया जाता था या उसे केवल उस अधिरचना का एक हिस्सा माना जाता था, जिसके मूल में आर्थिक संबंध थे। आंबेडकर के अनुसार, अगर किसी समाज में एक विशिष्ट काल में सत्ता और प्रभुत्व का स्त्रोत सामाजिक और धार्मिक हो, तब सामाजिक और धार्मिक सुधार को एक आवश्यक सुधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए‘‘ (आंबेडकर, 2014 : 230)।

आंबेडकर के अनुसार, सर्वहारा तभी क्रांति करेंगे जब उन्हें यह विश्वास होगा कि क्रांति के बाद जो समाज बनेगा, उसमें जाति या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। केवल समानता की चाह और बंधुत्व का भाव ही उन्हें जाति के विरूद्ध उठ खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकता है। चूंकि भारत में व्यक्ति स्वयं को केवल निर्धन नहीं बल्कि किसी विशिष्ट जाति के सदस्य के रूप में भी देखता है इसलिए उसका केवल निर्धन के रूप में गोलबंद होना असंभव है। उनका कहना था कि अगर समाजवादी, समाजवाद के स्वप्न को साकार करना चाहते हैं तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि जाति का प्रश्न एक मूलभूत प्रश्न है। ‘‘जाति वह राक्षस है जो आपके सामने हरदम रहता है। जब तक आप इस राक्षस को मार नहीं देते तब तक न तो राजनैतिक सुधार हो सकता है और ना ही आर्थिक सुधार (उपरोक्तः 233)।

समाजवादी होते हुए भी, लोहिया ने आंबेडकर के तर्क को और आगे ले जाते हुए समाजवादियों की भ्रांतियों और उनके तर्क में दोषों की पहचान की। उनके अनुसार, जो लोग केवल राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की बात करते हैं और सामाजिक सुधारों के महत्व को नजरंदाज करते हैं, वे निहित स्वार्थों से प्रेरित हैं क्योंकि ‘‘राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के बाद भी उद्योग और राज्य के प्रबंधक ऊंची जातियों के सदस्य ही बने रहेगें और आमजन आर्थिक और मानसिक दृष्टि से नीचे ही बने रहेगें, कम से कम तुलनात्मक रूप से…फर्क सिर्फ यह होगा कि जहाँ आज ऊंची जातियों की उच्च स्थिति को उनके जन्म या योग्यता के आधार पर उचित ठहराया जाता है, वहीं तब उन्हें क्षमताओं और आर्थिक आधारों पर औचित्यपूर्ण बताया जायेगा…वे जन्म के आधार पर अपना उच्च दर्जा खो देंगे परन्तु योग्यता के नाम पर वही उच्च दर्जा उन्हें हासिल रहेगा‘‘ (लोहिया 1964:96-97)।

पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट शासन के अनुभव से लोहिया की यह आशंका सही सिद्ध हुई कि वर्गीय विवेचना से जातिगत अपमान, शोषण और दासता की समझ विकसित नहीं हो सकती। आर्थिक संसाधनों के पुनर्वितरण से उपजी आर्थिक गतिशीलता के साथ सामाजिक गतिशीलता नहीं आती या आती भी है तो उस अनुपात में नहीं (भट्टाचार्य 2016 : 18-19)। राज्य की आबादी में बहुजनों का खासा हिस्सा होने के बावजूद, पश्चिम बंगाल में राजनैतिक नेतृत्व और विधानमंडलों में ऊँची जातियों का ही बोलबाला बना रहा (जेफरलाटः 2008)।

अतः लोहिया का तर्क यह था कि जातिगत और लैंगिक पृथक्करण के विरूद्ध युद्ध किए बिना, निर्धनता के खिलाफ युद्ध करना केवल एक ढकोसला होगा। परंतु आंबेडकर के विपरीत, उनका यह तर्क था कि केवल जाति का विनाश अपर्याप्त होगा, जब तक कि उसके साथ-साथ वर्ग का विनाश नहीं किया जाता। आज के भारत में राजनैतिक एकता के बावजूद सामाजिक उत्पीड़न के जारी रहने और सामाजिक रिश्तों में ढांचागत बदलाव न होने से हम यह समझ सकते हैं कि सामाजिक सुधार कितने महत्वपूर्ण हैं।

अवसरों की समानता की पारंपरिक धारणा के आलोचक

समान अवसर यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी व्यक्ति की नियति का निर्धारक, परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका स्वयं का चुनाव हो। न्याय का एक अर्थ निष्पक्षता भी है और इस अर्थ में संसाधनों का वितरण ऐसे किन्हीं कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो नैतिक दृष्टि से मनमाने या एकपक्षीय हों।

आंबेडकर ने हरबर्ट स्पेंसर के ‘सामाजिक डार्विनवाद‘[6] पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि ‘स्वस्थतम की उत्तरजीविता‘ (सरवाईविल आफ द फिटेस्ट) सबसे कमजोर के लिए विनाशकारी होगी। भारत जैसे देशों में जहां भयावह सामाजिक-आर्थिक असमानता है, वहां अवसरों की समानता की पारंपरिक अवधारणा, जो इस विचार पर आधारित है कि हर व्यक्ति को अपने गुणों के आधार पर आगे बढने का अधिकार है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के पक्ष में जाएगी। आंबेडकर की दृष्टि में किसी व्यक्ति का सामथ्र्य जिन कारकों पर निर्भर करता है, उनमें अनुवांशिक शारीरिक बल और सामाजिक विरासत जैसे बचपन में माता-पिता द्वारा देखभाल, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान का संचय, शामिल हैं, और उसके स्वयं के प्रयास इस सूची में सबसे अंत में आते हैं। चूंकि बहुसंख्यक लोगों को चुनाव करने का अधिकार ही नहीं है इसलिए उन्हें उनके हालात के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भारत में सामाजिक बहिष्करण की वर्तमान स्थितियों के चलते, कुछ वर्गों को दूसरे वर्गों पर तरजीह देना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना समान अवसर से केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग लाभान्वित होंगे (आंबेडकर, 2014 : 261-262)।

इसी तरह का तर्क देते हुए लोहिया ने कहा कि जाति व्यवस्था के कारण भारत में कुछ कौशल और योग्यताएं वंशानुगत बन गईं हैं। जाति व्यवस्था की कठोरता और उसमें निहित बहिष्करण के कारण व्यक्तियों को अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। समाज कुछ कौशलों को अन्य कौशलों से उच्च मानता है और इसके चलते व्यक्तियों का सामाजिक दर्जा स्वमेव असमान हो जाता है और उन्हें होने वाले आर्थिक प्रतिफल भी असमान होते हैं। केवल समान अवसर पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि यह ‘‘एक व्यक्ति की योग्यता का पांच हजार साल के दमन और परंपरा के खिलाफ युद्ध होगा। केवल कोई असाधारण मेधा या योग्यता वाला व्यक्ति ही इस युद्ध को जीत सकता है। जिन लोगों का अब तक दमन किया जाता रहा है, उन्हें असमान अवसर देने ही होंगे‘‘ (लोहिया 1964 : 96)।

जाति का उन्मूलन कैसे हो?

हिन्दू सुधारवादियों के विपरीत, आंबेडकर और लोहिया का यह दृढ़ मत था कि असमानता की इस व्यवस्था को सुधारना या उसका इलाज करना संभव नहीं है। जाति-आधारित असमानता का अंत तभी हो सकता है जब जाति व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। उनका मुख्य लक्ष्य जाति का उन्मूलन था, जिसके बिना आमजनों के लिए स्वराज अर्थहीन होता। दोनों उन साधनों की तलाश में थे, जिनका इस्तेमाल कर जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। आंबेडकर जाति व्यवस्था की समाप्ति की कोई संभावना नहीं देखते थे क्योंकि उनका मानना था कि जाति व्यवस्था की श्रेणीबद्ध असमानता के कारण लोगों को उसके विरूद्ध एकजुट करना बहुत कठिन होगा और क्रांति के बाद योद्धाओं को समान प्रतिफल नहीं मिलेगा।

लोहिया भी निहित स्वार्थों के कारण जाति-विरोधी आंदोलन के कमजोर पड़ने के खतरे की ओर संकेत करते हैं। उदाहरणार्थ, मराठा, जो एक नीची जाति थे और जो जाति-विरोधी संघर्ष के कारण आज सत्ताधारी बन सके हैं, उन्होंने हाल में दलितों के विरूद्ध आंदोलन किया और यह मांग की कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम रद्द किया जाए। लोहिया के अनुसार, ‘‘बार-बार, लगातार नीची जातियों के विद्रोह का इस्तेमाल इस या उस जाति को बेहतर दर्जा देने के लिए किया जाता रहा है। इस विद्रोह का लक्ष्य कभी भी जाति के संपूर्ण ढांचे को नष्ट करना नहीं रहा‘‘ (लोहिया, 1914 : 91)।

डा. आंबेडकर की निगाहों में जाति के उन्मूलन के लिए शास्त्रों की सत्ता को नष्ट करना और रक्त की शुद्धता की भांति के निवारण के लिए विभिन्न जातियों के बीच रोटी-बेटी के संबंध स्थापित करना आवश्यक है। लोहिया भी अंतर्जातीय विवाहों की उपयोगिता पर जोर देते हैं परंतु वे इसमें दो चीजें जोड़ते हैं। अंतर्जातीय विवाह तभी प्रभावी होंगे जब वे शूद्रों और द्विजों के बीच हों क्योंकि ब्राम्हणों और बनियों के बीच विवाह से जाति व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे, यद्यपि उनकी कामना यही थी कि लोग स्वेच्छा से इस तरह के विवाह करें, परंतु उनका कहना था कि द्विजों और शूद्रों के बीच अंतर्जातीय विवाहों को संस्थागत स्वरूप देने के लिए सेना और प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए इन्हें आवश्यक अर्हता बना दिया जाना चाहिए। लोहिया का मानना था कि जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है‘‘ (लोहिया, 1964 : 4)। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि जातिसूचक नामों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। लोहिया, जाति को नष्ट करने के लिए राज्यतंत्र का उपयोग करने के हामी थे।

सच यह है कि समाजवादी आंदोलन ने अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन नहीं दिया।[7] जहां तक महिलाओं के प्रश्न और जाति के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता का सवाल है, समाजवादियों ने लोहिया के साथ विश्वासघात किया।

लोहिया शूद्रों की संकीर्ण सोच से अवगत थे। परंतु उनका प्रस्ताव यह था कि उन्हें सत्ता के केन्द्रों में स्थान दिया जाए ताकि वे एक नई विश्वदृष्टि विकसित कर सकें और पूरे राष्ट्र के संदर्भों में सोच सकें (लोहिया, 1964:13-14)। जाति के विरूद्ध संघर्ष इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि नीची जातियों में ऊँची जातियों की तरह बनने की प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा ‘‘यह सच है कि थोड़ी सी भी सत्ता पा जाने के बाद कोई शूद्र किसी द्विज से भी अधिक क्रूरता से व्यवहार करेगा…वह प्रतिष्ठा पाने के लिए उतना ही बावला होगा जितनी कि उच्च जातियां। परंतु हमारी इस कठिन यात्रा में इस तरह की शुरूआती समस्याएं अपरिहार्य हैं‘‘ (उपरोक्त:67)।

ब्राम्हणों के प्रति व्यक्तिगत घृणा रखने और उनके विरूद्ध हिंसा करने के लिए द्रविड़ आंदोलन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी जाति-विरोधी आंदोलन में द्विजों के विरूद्ध शत्रुता या घृणा के भाव या उनसे ईष्र्या के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। कोई भी जाति-विरोधी आंदोलन केवल समानता एवं निष्पक्षता के भावों पर आधारित हो सकता है। यह तभी संभव है जब शूद्र इस बात का अहसास करें कि बहुसंख्यक द्विज भी वंचित हैं। उन्होंने द्विजों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि जाति-विरोधी आंदोलन उनके विरूद्ध नहीं है बल्कि उसका उद्धेश्य पूरे राष्ट्र का उत्थान है। उन्होंने लिखा ‘‘मैं जनेऊ धारियों का दुश्मन नहीं हूं। मैं उन्हें भी ऊपर ले जाना चाहता हूं। परंतु मैं जानता हूं कि वे ऊपर तभी उठेंगे जब शूद्र, हरिजन, महिलाएं और मुसलमान भी ऊपर उठेंगे। जनेऊ धारी यह समझना ही नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि यदि पिछड़ी जातियां आगे बढेंगी तो उनका पतन होगा। यह अज्ञानता ही बुराई की जड़ है‘‘ (लोहिया, 1964 : 41-42)।

उनका दावा था कि जाति के विरूद्ध असली लड़ाई तभी शुरू होगी जब हरिजनों, शूद्रों, आदिवासियों और महिलाओं को प्रशासन, न्यायपालिका, सेना और उद्योग में 60 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जाति के उन्मूलन से समाज के एक बड़े वर्ग में स्वाभिमान का भाव उत्पन्न होगा और आर्थिक उन्नति से विभिन्न वर्गों के बीच के अंतर कम होंगे। इस तरह जाति और वर्ग दोनों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

समालोचनात्मक मूल्यांकन

ये दोनों मौलिक और अनुप्राणित चिंतक, सामाजिक न्याय की राजनीति के दो अलग-अलग चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंबेडकर ने स्वतंत्रता-पूर्व के भारत में सामाजिक न्याय के आंदोलन को जन्म दिया। लोहिया उनकी परियोजना को आगे ले गए और उन्होंने सामाजिक न्याय का भविष्य का खाका खींचा। हमें इन दोनों की चिंतन धाराओं का संश्लेषण करना है।

दोनों सहमत थे कि जातियों के रहते समानता की बात करना अर्थहीन है। दोनों का जोर समानता, निष्पक्षता, बंधुत्व और न्याय पर था परंतु दुर्भाग्यवश समकालीन नीची जातियों के आंदोलनों में इन मूल्यों की उपस्थिति केवल शाब्दिक जुगाली तक सीमित है। बहुजनों में आए प्रजातांत्रिक उभार के बावजूद, जातियों के बीच और जातियों के अंदर टकराव बढ रहे हैं। जाति के प्रजातंत्रिकरण ने जातियों के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए हैं और राज्य के सीमित संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई है। विभिन्न जातियों मंे एक-दूसरे के प्रति शत्रुता भाव बढ रहा है। इस सबको देखते हुए आज ऐसा लगता है कि जाति के उन्मूलन की परियोजना को पूरा करना असंभव है। यह एक ऐसा आदर्श है जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। न तो ऊँची जातियां स्वेच्छा से जाति-विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं और ना ही बहुजन, ऊँची जातियों के निचले और वंचित तबके को अपने संघर्ष में हिस्सेदार बना रहे हैं।

जाति और हिन्दू धर्म के परस्पर रिश्तों को छोड़कर, आंबेडकर और लोहिया के विचारों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आंबेडकरवादी और लोहियावादी एकसाथ जुड़ें। आज बहुजनों और जाति की राजनीति केवल चुनावी गणित पर आधारित है। बहुजनवादी राजनीति की अपनी सीमाएं हैं। केवल सत्ता हासिल कर जाति से नहीं लड़ा जा सकता। बहुजनों की चुनावी राजनीति में जो कमियां हैं, उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन पूरा कर सकते हैं। केवल चुनावी गुणा-भाग की जगह गरिमा, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को महत्व दिया जाना आवश्यक है। ऊना जैसे आंदोलनों से यह आशा जागती है कि जाति नष्ट की जा सकती है और सामूहिक अन्याय के प्रतिरोध के लिए लोग एकजुट हो सकते हैं। यह कहना मुश्किल है कि शेल्डन वालिन के शब्दों में, ‘एक साथ काम करने के क्षण‘ (मोमेंटस ऑफ़ कामनालिटी) कितने लंबे चलते हैं। परंतु वे हममें आशा अवश्य जगाते हैं।