ज्यां द्रेज

आश्चर्य नहीं कि जाति प्रथा के खिलाफ श्रमजीवी वर्ग को आंदोलित करना अक्सर मुश्किल होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी आगे की राह बंद है। इन सारी समस्याओं के बावजूद, देश के कई इलाकों, विशेषकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शक्तिशाली जाति-विरोधी आंदोलन हुए। जाति-निषेध पर केंद्रित वर्ग संघर्ष की तेलतुंबड़े की परिकल्पना चाहे संभव हो या न हो, लेकिन यह हमें विचार और व्यवहार की एक नई दिशा अवश्य उपलब्ध करवाती है।

“आप किसी भी दिशा में जाएं, जाति एक शत्रु के रूप में आपको राह में खड़ा मिलेगा।” सन् 1936 में प्रकाशित डॉ. आंबेडकर के ‘जाति के विनाश’ का यह जीवंत बिंब आज भी उतना ही सच है। दमित जातियों के लिए तो यह स्थिति स्व-प्रमाणित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल दमित जातियां ही जाति प्रथा से पीड़ित हैं। भारत का संपूर्ण समाज, संस्कृति और राजनीति भी इस प्रथा के शिकार हैं।

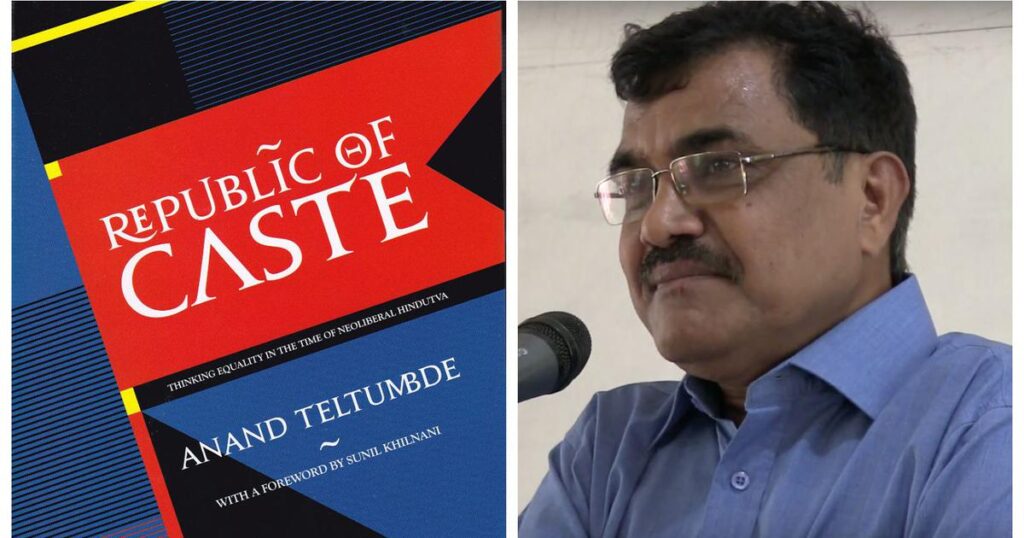

अगर आप इस बात से सहमति नहीं रखते हैं तो आनंद तेलतुंबड़े की पुस्तक ‘रिपब्लिक ऑफ़ कास्ट‘ (जाति का गणतंत्र) को पढ़ना चाहेंगे। यह पुस्तक केवल जाति तक सीमित नहीं है। लेखक के शब्दों में यह “विविध विषयों पर आधारित आलेखों का संग्रह है। इसमें संकलित आलेख ऐसे मुद्दों पर केंद्रित हैं, जो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।” लेकिन इस देश की तरह, जाति इस पुस्तक की रगों में भी बहती है। तेलतुंबड़े हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार समकालीन भारत में सांप्रदायिकता से लेकर सफाईकर्म और चुनावी राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक ऐसा कोई विषय या क्षेत्र नहीं है, जिसमें जाति की विनाशकारी दखल और मौजूदगी न हो। तेलतुंबड़े भारतीय समाज को समझने और उसे बदलने में जाति की केंद्रीयता को पुनर्स्थापित करते हैं।

यह पुस्तक अस्थिर करने वाली है। आपका राजनैतिक झुकाव चाहे जिधर हो, यह पुस्तक आपको कहीं न कहीं बाध्य करती है। आनंद तेलतुंबड़े क्रांतिकारी और स्वतंत्र सोच वाले चिंतक रहे हैं। वे लीक से बेखौफ अलग चलने में यकीन रखते हैं। उदाहरण के लिए वे भारत के ‘यथास्थितिवादी’ संविधान के आलोचक हैं और उनकी मान्यता है कि भारत में जाति के बने रहने के लिए संविधान भी ज़िम्मेदार है। वे कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि संविधान ने जाति आधारित आरक्षण की नींव रखी। तेलतुंबड़े दलितों के परिप्रेक्ष्य से आरक्षण की व्यवस्था की पृथक और कुछ हद तक चुभने वाली समालोचना करते हैं।

यह समालोचना उनकी इसी सोच के अनुरूप है कि जाति-व्यवस्था के विनाश के लिए हमें जाति आधारित गोलबंदी से बाज आना होगा, क्योंकि इससे जातिगत पहचान मज़बूत होती है। इस मामले में उनके विचार दलित आंदोलनकारियों के एक तबके से मेल नहीं खाते। वे लिखते हैं कि “असमानता की समस्या का हल जाति आधारित नहीं हो सकता।” इसकी जगह वे श्रमजीवी वर्ग की एकता की वकालत करते हैं। श्रमजीवी वर्ग को एक साथ मिलकर जाति-विरोधी मंच का निर्माण करना होगा, एक ऐसे मंच का, जो मूलतः जाति के विनाश के प्रति प्रतिबद्ध हो। उनके शब्दों में, “ऐसा वर्ग संघर्ष, जिसके केंद्र में जाति-निषेध हो।” वे इस बहुजन दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि केवल जातिगत पहचान के आधार पर जातियों की एक विस्तृत श्रेणी में एकता स्थापित की जाये। यह ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनके बीच किस तरह के परस्पर टकराव हैं (जैसे, कई मामलों में दलितों और ओबीसी के बीच शोषित व शोषक के रिश्ते)। उनकी मान्यता है कि श्रमिकों को अपने साझा हितों, जिनमें जाति प्रथा का अंत शामिल है, को आधार बनाकर एक वर्ग के रूप में संगठित होना चाहिए।

यह एक स्वाभाविक रणनीति लग सकती है क्योंकि अधिकांश श्रमिक किसी न किसी तरह से जाति व्यवस्था के पीड़ित हैं। किसी की भी यह अपेक्षा होगी कि जाति व्यवस्था को ख़ारिज करने की बात उन्हें जंचेगी और उन्हें एक करने में सहायक होगी। ऐसा लग सकता है कि वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष एक-दूजे के लिए बने हैं। लेकिन इसके बजाय हुआ यह कि दोनों ने अलग-अलग राह पकड़ ली और यहां तक कि वे एक-दूसरे के बैरी हो गए। भारत में साम्यवादी आंदोलन और दलित आंदोलन एक-दूसरे के विरोधी न सही, प्रतिस्पर्धी तो अवश्य ही बन गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनके बीच मेल-मिलाप के कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन दोनों के लिए उनकी पुरानी रंजिश को भूलना इतना आसान नहीं है। तेलतुंबड़े के शब्दों में, “परिवर्तनकारी राजनीति की राह में सबसे बड़ी बाधा है– दलित और वामपंथी आंदोलनों में बढ़ती दूरियां।”

इस दुराव की पड़ताल करते हुए तेलतुंबड़े हमें भारत में कम्युनिस्ट और दलित आंदोलनों के शुरूआती दिनों में ले जाते हैं। कम्युनिस्ट नेता या कम से कम कम्युनिस्ट पार्टियों के विचारधारात्मक स्तंभ, मुख्यतः ऊंची जातियों के थे (आंबेडकर ने एक साक्षात्कार में इन्हें ‘नवाचारी ब्राह्मणों का झुंड’ बताया था), जिन्होंने जाति के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। इसका एक कारण तो यह था कि कम्युनिस्ट विचारकों की ‘आधार’ और ‘अधिसंरचना’ के विभेद (मोटे तौर पर एक ओर उत्पादन की पद्धति और दूसरी ओर अपेक्षाकृत अधिक सांस्कृतिक, वैचारिक या राजनैतिक प्रकृति की संस्थाओं के बीच अंतर) के मार्क्सवादी सिद्धांत की समझ अत्यंत सरलीकृत थी। उन्हें लगता था कि क्रांति के बाद जाति अपने आप अदृश्य हो जाएगी और तब तक, वर्गीय विरोधाभासों को सुलझाए बिना जाति के प्रश्न से उलझना बेकार है। उनमें से कुछ को शायद यह लगता था कि जाति से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नज़रअंदाज़ करना। कम्युनिस्ट नेताओं के जाति के मुद्दे से किनारा कर लेने के कारण आगे चलकर दलित कार्यकर्ताओं के मन में उनके प्रति अलगाव का भाव पैदा हो गया। नाराज़गी दोनों तरफ थी। कम्युनिस्ट नेतृत्व को लगता था कि दलित आंदोलन, श्रमजीवी वर्ग में फूट डाल रहा है।

तेलतुंबड़े का विश्लेषण प्रभावित करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तेलतुंबड़े का कहना है कि “पुराने कम्युनिस्ट नेताओं को डर था कि जाति के मसले को उठाने से उनका संगठन टूट जाएगा।” भले ही उनमें इस डर पर विजय पाने का साहस न रहा हो, लेकिन यह डर पूरी तरह से बेबुनियाद भी नहीं था। जाति की संस्कृति भारतीय जनमानस में गहरे तक पैठी हुई है और इस संस्कृति के पीड़ितों सहित किसी को भी यह विश्वास दिलाना कठिन है कि केवल अछूत प्रथा या जातिगत भेदभाव (जिसे हिंदू राष्ट्रवादी ‘जातिवाद’ कहते हैं) ही नहीं, बल्कि जाति प्रथा अपने आप में गलत है। कई लोगों के लिए जाति, जीवन का हिस्सा है और उससे मुक्ति पाने के बारे में सोचने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। जो लोग विशेषाधिकार प्राप्त जातियों द्वारा उनके दमन का विरोध करते हैं, वे भी उनकी जाति के अंदर उन्हें जो बंधुत्व और एकजुटता का भाव मिलता है, उसे कीमती समझते हैं। जिस जाति आधारित गोलबंदी की निंदा तेलतुंबड़े करते हैं, वह, दरअसल, भारत में जाति या समुदाय के आधार पर एकमत होकर काम करने की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है। इसका एक उदाहरण है जाति के आधार पर वोट देने की परंपरा। सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाने की आंबेडकर की दूरदर्शी अपील का प्रभाव भी उनके स्वयं के समुदाय महार तक सीमित रहा। दूसरे शब्दों में, जाति प्रथा के विनाश में आपकी अपनी जाति का विनाश भी शामिल है और किसी व्यक्ति से उसकी जाति का विनाश करने के लिए कहना, उससे बिना कपड़ों के रहने के लिए कहने के समान है।

इसलिए आश्चर्य नहीं कि जाति प्रथा के खिलाफ श्रमजीवी वर्ग को आंदोलित करना अक्सर मुश्किल होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी आगे की राह बंद है। इन सारी समस्याओं के बावजूद, देश के कई इलाकों, विशेषकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शक्तिशाली जाति-विरोधी आंदोलन हुए। जाति-निषेध पर केंद्रित वर्ग संघर्ष की तेलतुंबड़े की परिकल्पना चाहे संभव हो या न हो, लेकिन यह हमें विचार और व्यवहार की एक नई दिशा अवश्य उपलब्ध करवाती है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक केवल जाति के बारे में नहीं है। यह संपूर्ण भारतीय समाज और राजनीति के बारे में है। पुस्तक के कई खंड अद्भुत हैं। इनमें शामिल हैं सांप्रदायिकता का अत्यंत पैना विश्लेषण, कांशीराम का उत्कृष्ट शब्दचित्र और आम आदमी पार्टी का समालोचनात्मक विश्लेषण। जाति प्रथा की भयावहता को रेखांकित करने के अतिरिक्त, इन आलेखों का यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण संदेश है तो वह है– भारतीय लोकतंत्र की असफलता। तेलतुंबड़े भारतीय लोकतंत्र को ‘नाटक’ बताते हैं। विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को भारतीय लोकतंत्र में सब हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि लाेकतांत्रिक संस्थाएं उनके हक़ में काम करतीं हैं। लेकिन यही संस्थाएं (चुनाव, संसद, अदालतें, मीडिया, शिक्षा प्रणाली), वंचित वर्गों के लिए अलग तरह से, कभी-कभी एकदम उलटे तरीके से, काम करतीं हैं। इसका एक अच्छा उदहारण हैं हमारी न्याय व्यवस्था, जो मनमानी गिरफ्तारियों और झूठे प्रकरणों के शिकार व्यक्तियों और ऐसे लोगों – जिन्हें अदालतों द्वारा अकारण जेल में डाल दिया जाता है या अन्य तरह से परेशान किया जाता है – के लिए, ‘अन्याय व्यवस्था’ है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि लोग लीक पर चलते रहें। तेलतुंबड़े स्वयं भी इस ‘अन्याय व्यवस्था’ के शिकार हैं। वे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत जेल में रहे हैं। यह एक दमनकारी कानून है, जिसकी किसी भी लोकतंत्र में जगह नहीं हो सकती। यदि हम यह मानें कि लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था न होकर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित जीवन पद्धति है तो हमें भारतीय लोकतंत्र और कमज़ोर, और बीमार लगेगा। तेलतुंबड़े के शब्दों में इन संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में “देश में तनिक भी प्रगति नहीं हुई है।” बल्कि ऐसा लगता है कि इन संदर्भों में भारत पीछे जा रहा है।

पुस्तक में एक बड़ी कमी यह है कि इसमें लैंगिक मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है। यह आलोचना का विषय नहीं हो सकता (कोई भी लेखक अपने मनचाहे विषयों पर लिखने के लिए स्वतंत्र है), परंतु निराशाजनक तो है ही। तेलतुंबड़े के अनुसार सांप्रदायिकता और वर्ग संघर्ष, दोनों में जाति का घालमेल है। उसी तरह पितृसत्तात्मकता की जड़ें भी जाति प्रथा में हैं। जाति व्यवस्था पुरुषों को महिलाओं का दमन करने के लिए प्रेरित करती है, विशेषकर विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में, क्योंकि स्वतंत्र महिला जाति की शुद्धता और एकता के लिए खतरा होती है। अनेक जाति-विरोधी और स्त्रीवादी चिंतकों ने पितृसत्तात्मकता और जाति प्रथा के बीच संबंध को रेखांकित किया है। अगर तेलतुंबड़े ने लैंगिक मुद्दों पर भी अपना विचार व्यक्त किया होता तो यह ज्ञानवर्द्धक पुस्तक और समृद्ध बन सकती थी।

बहरहाल, ‘रिपब्लिक ऑफ़ कास्ट’, आनंद तेलतुंबड़े, जो कि हमारे काल के सबसे महत्वपूर्ण चिंतकों में से एक हैं, के मूल विचारों से परिचित कराने का अमूल्य साधन है। यह पुस्तक इसलिए भी अत्यंत पठनीय है, क्योंकि इसकी भाषा स्पष्ट और जीवंत है। सन् 2002 में इलाहाबाद की एक धूल-भरी लाइब्रेरी में ‘जाति का विनाश’ की एक प्रति मेरे हाथ लग गई थी। इसे मैं एक बैठक में पढ़ गया था। तबसे लेकर अब तक, जिस किताब ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह है– ‘रिपब्लिक ऑफ़ कास्ट’।