हरनाम सिंह

हमेशा की तरह प्रगतिशील साहित्य की प्रमुख पत्रिका *समय के साखी* का अक्टूबर अंक अपने समय के मुद्दों पर ही केंद्रित है। पत्रिका में प्रेमचंद को कट्टर हिंदू, स्त्री विरोधी प्रमाणित करने के षड्यंत्र को उजागर किया गया है, वही कुमार अंबुज का आलेख “भयग्रस्त विवेक की आज्ञाकारिता” भी देश के वर्तमान हालत में मौजूं है। शरण कुमार लिंबाले का लेख “हमारा साहित्य गालियों का साहित्य” के साथ स्वयं संपादक आरती के “मेरे शब्द” और कविताएं- कहानियां पाठक को जोड़े रखती है।

प्रेमचंद पर शोध के नाम पर एक लंबे अर्से से कमल किशोर गोयंका एंड कंपनी उन्हें दक्षिणपंथी खेमे में खींचने का प्रयास करती रही है। ऐसे ही प्रयासों में विगत दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी चिट्ठी प्रचारित की गई जो प्रेमचंद को स्त्री विरोधी मानसिकता का लेखक बता रही थी। आलोचक वीरेंद्र यादव ने उस चिट्ठी के स्त्रोत को खोज निकाला। उन्होंने प्रेमचंद के लेखन के माध्यम से ही इस दुष्प्रचार को बेनकाब किया है। इस संबंध मैं श्री यादव का लेख “प्रेमचंद का साहित्य और उसका स्त्री पाठ” महत्वपूर्ण है।

. “एक दुखी बाप” टिप्पणी में प्रेमचंद कहते हैं “लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, उसी तरह जैसे हम अपने लड़कों को छोड़ देते हैं। “नारी जाति के अधिकार” टिप्पणी में प्रेमचंद विवाह के नियमों स्त्री पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू करने, संपत्ति में पत्नी, पुत्र- पुत्रियों के समान अधिकार, तलाक के अधिकार का समर्थन करते हैं। प्रेमचंद पुरुषों के मुकाबले कामकाजी महिलाओं को कम वेतन देने का भी विरोध करते हैं तथा स्त्री आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने इसका समर्थन करते हैं।

कुमार अंबुज का लेख “भय ग्रस्त विवेक की आज्ञाकारिता” में फिल्म के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह सत्ताएं और उससे जुड़े संस्थान अन्याय का साथ देने लगते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी के उन न्यायाधीशों पर भी मुकदमा चलाया गया जिनके फैसलों के कारण ही लाखों निरपराध लोग मारे गए। इस विषय पर बनी फिल्म को आधार बनाकर अंबुज जी ने तानाशाही के दौर में न्यायिक प्रक्रिया को का विश्लेषण किया है कि किस तरह दांव-पेंचो से गुजरती हुई तानाशाही की ओर झुकती चली जाती है। पाठक सहज ही इसे भारतीय संदर्भों से जोड़ लेता है।

आलेख में कहा गया कि संसार में कोई भी दल प्रमुख, कोई राजाध्यक्ष, कोई तानाशाह खुद हत्या नहीं करता। वह तो बस एक मारक तंत्र विकसित करता है जो तंत्र हत्या करने लगता है…. चालाक सत्ताएं अपराध करने के लिए कानून बनाती है। न्रृशंस तानाशाह के राज्य में नौकरी करना, आदेशों का पालन करना अपराध है। ऐसे में न्यायाधीशों के विवेक का क्या होगा ? विवेकहीन आज्ञाकारिता सभ्य समाज को नष्ट करने का अंतिम चरण है।न्यायाधीश चाहे तो तानाशाह के ताकतवर होने, सर्वोच्च पद तक पहुंचने से पहले ही उसे रोक सकते हैं… जब न्यायाधीश ही सत्ता के पक्षधर हो जाएं, लोभ और भय से पस्त हों तो फिर अन्याय ही हासिल होगा… जो अपराध राज्य शासन द्वारा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित होते हैं उन्हें केवल न्यायालय दुरुस्त कर सकता है… एक सैनिक अपने जीवन को जोखिम में डालकर भी देश को बचाता है, उसी तरह न्यायाधीशों से भी अपने जीवन या सुख- दुख की चिंता किए बिना देश हित में काम करना अपेक्षित है।

पत्रिका में चुनिंदा कहानियां अपने समय के हालात बयां करने में सक्षम रही है। कविताओं में हरिओम राजोरिया की कविता “दंभ” छद्म को उजागर करती है जब वे कहते हैं “कवि होने का दंभ मत करना, अन्यथा हर जगह पहचान लिए जाओगे… “मेरा गांव खंडहर में बदल गया है” कविता में रविंद्र स्वप्निल प्रजापति ने गांव और शहर के द्वंद को उजागर किया है।

वे जाने वाले लोगों की जमीन और घर खरीदते हैं…

लेकिन कुछ चीजें कोई नहीं खरीदता…

गांव की हरियाली और हवा कोई नहीं खरीद सकता…

जो गांव से गए वह यादों की तरह ही आते हैं।

गोदी मीडिया के दौर में “मेरे देश के चैनल” कविता में कवि कहता है –

जब तुम कहते हो

जो तुम बता रहे हो वही सच है मेरा दिमाग उसी पल तुमको संदेह से देखता है…

तुम देशभक्ति को बेचने वाली सबसे घटिया दुकान बन गए…

घ्रणा देशभक्ति नहीं नहीं होती।

संजीव कौशल की कविता “फिक्र” का दूसरा भाग अगले पृष्ठ पर है। राज्य तंत्र का दमनकारी अविष्कार बुलडोजर पर कवि करता है

“पत्थरों से नहीं घर ख्वाबों से बनता है…

घर को तोड़ना शरीर को तोड़ना है

उस पर बुलडोजर चलाना शरीर की हत्या करना है।”

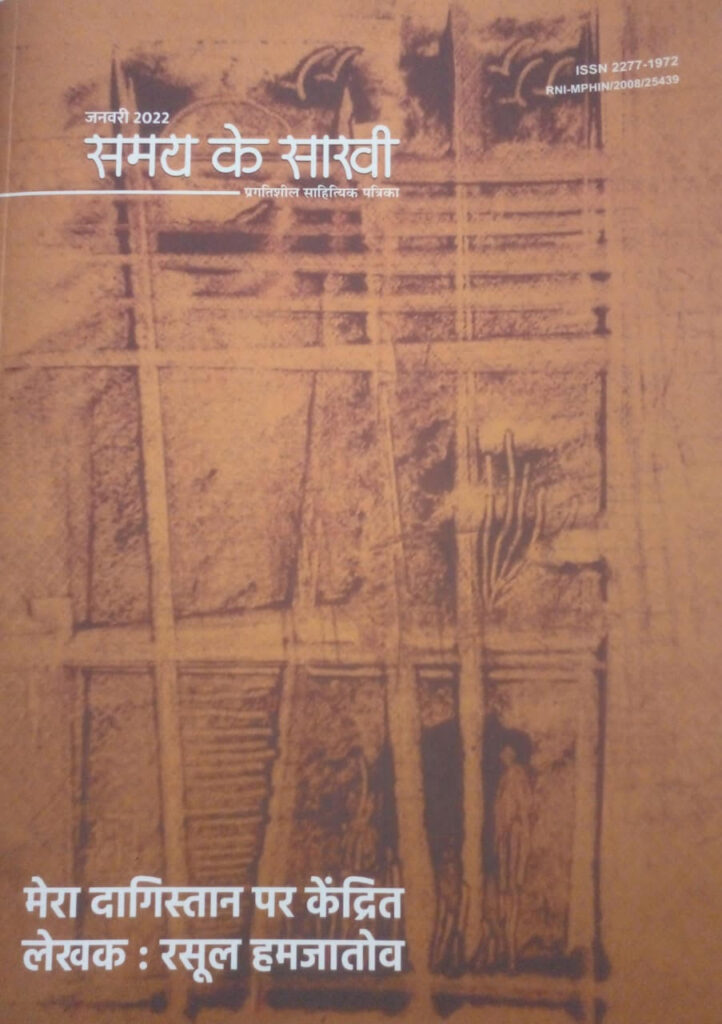

संजीव चंदन की रिपोर्ट “देश की महिलाओं द्वारा किया गया पहला भूमि आंदोलन” महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पत्रिका के मुखपृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ पर छपे चित्र भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।