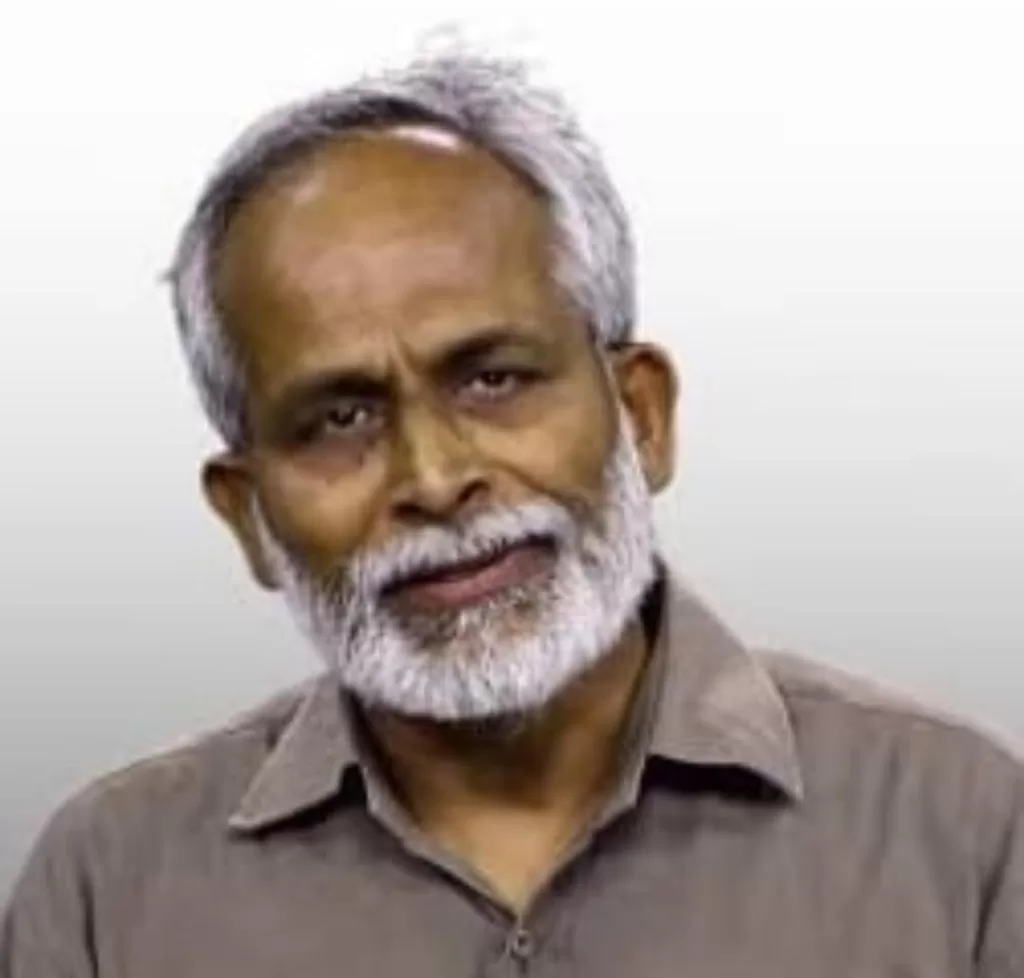

सुभाष गाताडे

“आज भारतीय दो विचारधाराओं से संचालित होते हैं। संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उनका राजनीतिक आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन की पुष्टि करता है, जबकि उनके धर्म में निहित उनका सामाजिक आदर्श उन्हें इससे वंचित करता है।” (संदर्भ : अम्बेडकर : जीवन और मिशन — धनंजय कीर, पृष्ठ 456, लोकप्रिय प्रकाशन, 1990, मुंबई)

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्रीशानंद गलत कारणों से चर्चा में हैं। जिस बात ने अत्यधिक बेचैनी पैदा की है, वह यह है कि उन्होंने सुनवाई के दौरान खुले आम बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को “पाकिस्तान” कहा और यहां तक कि एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी टिप्पणी भी की।

संविधान को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर है, उसके द्वारा समुदाय और लिंग के प्रति खुले आम पक्षपातपूर्ण व्यवहार से लोगों का एक बड़ा वर्ग भड़क गया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने भी इन बेहद गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों की निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कर्नाटक हाईकोर्ट से इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा।

इस मामले को दो दिनों के भीतर सुलझा लिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत के न्यायाधीशों के लिए अदालतों में उनकी टिप्पणियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का भी इच्छुक है।

कर्नाटक मामले में सर्वोच्च न्यायालय का त्वरित हस्तक्षेप निश्चित रूप से स्वागत योग्य घटनाक्रम है।

सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने से भविष्य में अदालतों में इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगेगी? क्या इससे उन न्यायाधीशों पर रोक लगेगी, जिन्होंने यह कहने में कोई संकोच नहीं किया कि ”धर्म के आधार पर, भारत को स्वतंत्रता के बाद, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था।” या “मोदी एक आदर्श और नायक हैं।”

दूसरा, क्या यह गारंटी होगी कि वर्तमान न्यायाधीशों द्वारा सार्वजनिक मंचों पर इसी प्रकार की विवादास्पद टिप्पणियां नहीं की जाएंगी।

हम याद कर सकते हैं कि कैसे केरल उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश चिताम्बरेश ने ‘द्विजों’ अर्थात् ब्राह्मणों के गुणों की प्रशंसा की थी तथा उन्हें आरक्षण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का सुझाव दिया था — जैसा कि आज भी है — तथा आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए लड़ने का सुझाव दिया था, या फिर कैसे सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश अब्दुल नजीर ने मनुस्मृति के साथ-साथ ‘प्राचीन भारत के अन्य कानूनी दिग्गजों’ की प्रशंसा की थी, “जिनकी कथित उपेक्षा हमारे संविधान के लक्ष्यों के लिए हानिकारक तथा हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध साबित हुई।”

यह सब इस बात के बावजूद है कि अंबेडकर, पेरियार और अन्य लोगों द्वारा मनुस्मृति के आदेशों के विरुद्ध चलाए गए सामाजिक मुक्ति आंदोलन के संघर्षों को हम भली-भांति जानते हैं, या फिर अंबेडकर — जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे — ने संविधान को भारत की जनता को समर्पित करते हुए यह घोषणा की थी कि “हमने अब मनु के शासन को समाप्त कर दिया है।”

यह तथ्य शायद कम ही लोगों को पता होगा कि अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ मनुस्मृति को ‘प्रतिक्रांति का वाहक’ बताकर सार्वजनिक रूप से जला दिया था। (दिसंबर 1927) (महाड: द मेकिंग ऑफ ए फर्स्ट दलित रिवॉल्ट, आनंद तेलतुंबड़े, रूटलेज)

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मात्र दिशा-निर्देश जारी कर देने से अचानक ही शीर्ष से लेकर नीचे तक सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए यह खतरे की घंटी बन जाएगी।

तथ्य यह है कि उच्च स्तरीय न्यायिक अधिकारियों द्वारा इस तरह के वक्तव्य या ‘आपत्तिजनक टिप्पणियों’ को सभी स्तरों पर प्रणाली में गहरी अस्वस्थता, लोकतंत्र की सुरक्षा कमजोर होने की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है, जो राजनीति और कार्यपालिका के स्तर पर भी प्रकट होती है।

क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री — जो खुद को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी और संप्रभु कहता है — चुनावों के दौरान इस्लामोफोबिक टिप्पणियों के लिए मानवाधिकार संगठनों की नजर में आएंगे।

इस अस्वस्थता का संकेत इस बात से मिलता है कि किस तरह से कई न्यायिक अधिकारी — उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर के — हाल के दिनों में या तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए या अचानक भाजपा, आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के गुणगान करने लगे — जबकि वे इन संगठनों के दृष्टिकोण को अच्छी तरह से जानते थे। इस बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि कैसे आरएसएस को संविधान निर्माण से बहुत असुविधा थी और कैसे उसने कई तरीकों से इसके निर्माण का विरोध किया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली का उदाहरण लीजिए, जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपने फैसलों के लिए लोकप्रिय थे, जिन्होंने अपने अंतिम कार्य दिवस पर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की और भाजपा के टिकट पर सांसद भी चुने गए।

या फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज रोहित आर्या के मामले पर चर्चा की जा सकती है, जिन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आर्या अपनी सेवानिवृत्ति के तीन महीने के भीतर ही भाजपा में शामिल हो गए थे।

जिस तेजी से ये लोग भाजपा में शामिल हुए या खुले आम आरएसएस के प्रति अपना आकर्षण प्रदर्शित किया, उसने इनके पहले के न्यायिक निर्णयों पर गौर करने को मजबूर कर दिया, जो कई स्तरों पर गलत पाए गए।

हाल ही में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की बैठक की भी चर्चा की जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 30 से अधिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश वक्फ संपत्ति और संघ परिवार के अन्य अलगाववादी एजेंडे के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। विहिप की बैठक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी संबोधित किया था।

हालांकि इस कार्यक्रम में उपस्थित सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सटीक सूची जारी नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति को व्यापक रूप से नोट किया गया। उनमें से एक हेमंत गुप्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा था और दूसरे पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल थे, जो 2018 में न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले साल तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। वह सुप्रीम कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले के प्रमुख वास्तुकार थे, जिसने ऐतिहासिक एससी/एसटी अधिनियम को कमजोर करने की कोशिश की थी, जिसने बड़े पैमाने पर हंगामे और एक विशाल जन आंदोलन को जन्म दिया, जिसने अंततः फैसले की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया।

राजनीति के शीर्ष नेताओं या कभी-कभी न्यायपालिका के शीर्ष अधिकारियों द्वारा जिस बेबाकी और दुस्साहस के साथ विवादास्पद टिप्पणियां की जाती हैं, उससे यह पता चलता है कि संविधान के सिद्धांतों और उसके मूल्यों तथा जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन के बीच हमारे सामने कितना बड़ा अंतर आ गया है। शायद, एक राष्ट्र के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, हम अभी भी अंबेडकर द्वारा बताए गए ‘संवैधानिक नैतिकता’ को अपनाने से बहुत दूर हैं : “संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे लोगों को अभी इसे सीखना है। भारत में लोकतंत्र केवल भारतीय धरती पर एक ऊपरी आवरण है, जो अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक है।” (बी.आर. अम्बेडकर : जाति का विनाश)

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक दिन का मामला नहीं है और इसके लिए केवल केंद्र में दशकों से चली आ रही वर्चस्ववादी ताकतों और विचारों के उदय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह ध्यान देने की जरूरत है कि उनके उदय ने धीरे-धीरे नफरत फैलाने को अधिक सम्मानजनक और अधिक सामान्य बना दिया है।

मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के हालिया मामले को ही लें, जो कभी भाजपा की सदस्य थीं और उन पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप थे। न्यायाधीशों का चुनाव करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम को अधिवक्ताओं और कानूनी विद्वानों की हस्ताक्षरित याचिकाएँ प्राप्त होने के बावजूद, जिसमें गौरी के कथित नफरत भरे भाषणों के कारण उन्हें न्यायाधीश के रूप में पुष्टि करने का कड़ा विरोध किया गया था, कॉलेजियम ने उनकी चिंताओं पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। इसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह केवल वकीलों के रूप में उनके विचारों के आधार पर न्यायाधीश पद पर आपत्ति नहीं कर सकता।

ऐसे ‘विवादास्पद’ कथन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहां एक बहुत ही सौम्य स्वभाव वाला न्यायाधीश, जो कभी भी अपनी बात नहीं कहता, अपने निर्णयों के माध्यम से उसी विशिष्ट समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है या यहां तक कि उन मामलों में निर्णय को टालने में भी मदद कर सकता है, जो सत्तारूढ़ व्यवस्था के लिए असुविधाजनक हों।

बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति होसबेट सुरेश ने करीब एक दशक पहले जो भविष्यवाणी की थी, उसे यहां रेखांकित करना उचित होगा : “आम तौर पर यह आशंका है कि आने वाले वर्षों में न्यायपालिका का ‘भगवाकरण’ हो सकता है… ऐसी आशंका है कि समय के साथ, यदि इस तरह की सोच वाले लोग बड़ी संख्या में उच्च स्तर पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो गए, तो क्या हो सकता है।”

यह देखना आसान है कि केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार ने राजनीति और कार्यपालिका पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया है। वह अच्छी तरह से जानता है कि जब तक न्यायपालिका पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित नहीं हो जाता, तब तक इस बात की संभावना हमेशा बनी रहेगी कि यह सरकार के संविधान को पूरी तरह से कमजोर करने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के प्रयासों को विफल करने का काम करेगी।

भाजपा सरकार किस तरह से अंदर ही अंदर इस काम में लगी हुई है, इसकी एक झलक अधिवक्ता और कानूनी शिक्षाविद डॉ. मोहन गोपाल की बात सुनकर मिल सकती है। एक व्याख्यान में, वे हमें बताते हैं कि कैसे, केंद्र में भाजपा के उदय के साथ, “धर्मतंत्रवादी न्यायाधीशों” की संख्या में वृद्धि हुई है, जो संविधान की तुलना में धर्म में कानून का स्रोत ढूंढते हैं : “परंपरावादी/धर्मतंत्रवादी न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि — जैसा कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में हुआ, 2047 तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने की दो-भाग की रणनीति का अनिवार्य हिस्सा है, संविधान को उखाड़ फेंकने से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू दस्तावेज के रूप में व्याख्या करके।” ….

“पहले चरण में ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी जो इससे आगे देखने के लिए तैयार हों, तथा दूसरा चरण जो अब शुरू होगा, उसमें न्यायाधीश स्रोत की पहचान करेंगे और इसकी शुरुआत हिजाब निर्णय से हुई।” …

“… हम धीरे-धीरे उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि भारत उसी संविधान के तहत एक हिंदू धर्मतंत्र है — जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्व्याख्या की है, इसलिए विचार न्यायपालिका का अपहरण करने और एक हिंदू धर्मतंत्र स्थापित करने का है।” …

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने की लड़ाई के परिणाम भारत में लोकतंत्र के लिए दीर्घकालिक परिणाम होंगे। शायद कर्नाटक प्रकरण को एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है।

*(लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक-राजनैतिक विषयों पर टिप्पणीकार हैं।)*