ज़ाहिद खान

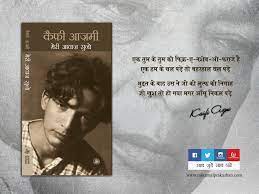

‘मेरी आवाज़ सुनो’ तरक़्क़ीपसंद तहरीक से वाबस्ता रहे शायर-नग़मा निगार कैफ़ी आज़मी की जीवनी है। जिसमें इस अज़ीम शख़्सियत की ज़िंदगानी और उनके अदब को मर्कज में रखा गया है। यह किताब मूल रूप में मराठी में लिखी गई है। मराठी के जाने-माने लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख ने बड़ी ही मेहनत और कमिटमेंट के साथ यह किताब तैयार की है। जिसका अनुवाद डॉ. संजय नाईनवाड ने किया है।

उन्होंने ‘मेरी आवाज़ सुनो’ का इतना बेहतरीन तर्जुमा किया है कि एहसास ही नहीं होता यह किताब मूल रूप से मराठी में लिखी गई है। यही एक अच्छे अनुवाद की खू़बी भी होती है कि जिस ज़बान में तर्जुमा हो, उसी ज़बान का जायका और मुहावरा अनुवाद में इस्तेमाल किया जाए। तर्जुमा निगार संजय नाईनवाड ने बहुत ही सरल हिंदुस्तानी ज़बान में इस किताब का तर्जुमा किया है। ताकि आम पाठक भी किताब का पूरा मज़ा उठा सकें। बहरहाल, अब बात किताब के कंटेंट की। कैफ़ी आज़मी की शायरी और नग़मों से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं। उनकी जुझारू ज़िंदगी से जुड़े हुए कई किस्से भी यहां-वहां प्रकाशित हुए हैं, मगर उनकी ज़िंदगानी का मुक़म्मल ख़ाका हिंदी में नहीं था।

‘मेरी आवाज़ सुनो’, इस कमी को बहुत हद तक पूरा करती है। 27 अध्यायों में बंटी इस किताब में न सिर्फ़ कैफ़ी आज़मी की ज़िंदगी का एक-एक बाब पाठकों के सामने खुलता है, बल्कि उनकी शरीक़-ए-हयात शौकत कैफ़ी की ज़िंदगी और तरक़्क़ीपसंद तहरीक का सुनहरा दौर भी आंखों के सामने ज़िंदा हो जाता है। अपनी जिन बेजोड़ नज़्मों और क्लासिक नग़मों के लिए कैफ़ी जाने जाते हैं, लेखक ने किताब में उनको भी शामिल किया है। यही नहीं वे उन नज़्मों और नग़मों का तफ़्सील से तब्सिरा व तज़्किरा भी करते हैं।

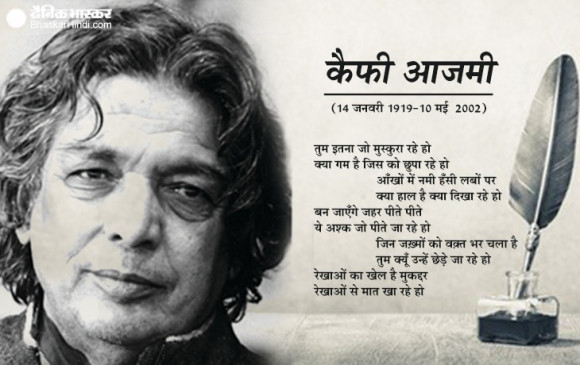

कैफ़ी आज़मी एक इंक़लाबी शायर, रूमानी नग़मा निगार ही नहीं थे, उन्होंने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में भी हिस्सेदारी की थी। आज़ादी के बाद वे इप्टा, प्रगतिशील लेखक संघ और ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों से मुब्तिला रहे। साल 1973 में उनको लकवा मार गया। लकवे से उनका आधा जिस्म बेजान हो गया, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया।

ज़िंदगी के आखि़र तक वे अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहे। उत्तर प्रदेश के मिजवां गांव में जहां कैफ़ी की पैदाइश हुई, उन्होंने अपना आखि़री वक़्त बिताया। इस दौरान गांव की बुनियादी ज़रूरतों की तरफ़ उनका ध्यान गया। उन्हीं की कोशिशों का ही नतीज़ा है कि अब इस गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा और आवागमन के सभी साधन उपलब्ध हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। उनके लिए स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाये।

नई दिल्ली से आज़मगढ़ तक चलने वाली रेल ‘कैफ़ियत एक्सप्रेस’, कैफ़ी के ही नाम पर है। साल 1993 में कैफ़ी आज़मी ने ‘मिजवां वेलफे़यर सोसायटी’ बनाई, जो आज भी इस गांव में विकास के कामों में आगे-आगे रहती है। कैफ़ी-शौकत की बेटी फ़िल्म अदाकार और सोशल वर्कर शबाना आज़मी उनके इस ख़्वाब को ज़िंदा रखे हुए हैं। यह सारी बातें किताब के पहले अध्याय ‘एक शायर का जीवित स्मारक : मिजवॉं !’ और आखि़री अध्याय ‘कैफ़ी-मॉडल ऑफ़ विलेज डेवलपमेंट’ में लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती से समेटा है। हालांकि जिन लोगों ने शौकत कैफ़ी की किताब ‘याद की रहगुज़र’ पढ़ी है, वे जानते हैं कि यह सब बातें इस आत्मकथा में पहले ही आ गई हैं। लेखक ने इसमें अपनी ओर से कुछ नया नहीं जोड़ा है। सिर्फ़ इन अध्यायों में ही नहीं, बल्कि किताब के अनेक अध्यायों में भी ‘याद की रहगुज़र’ का ही सहारा लिया गया है। किताब के लंबे-लंबे उद्धरण ज्यों के त्यों इस्तेमाल कर लिए गए हैं।

‘कानपुर से ‘क़ौमी जंग’ के दफ़्तर-मुंबई का सफ़र !’ इस अध्याय में लेखक ने कैफ़ी आज़मी के कानपुर और लखनऊ के छात्र जीवन और मुंबई में कम्युनिस्ट पार्टी के अख़बार ‘क़ौमी जंग’ से जुड़ने की दास्तान को बयां किया है। कानपुर की कपड़ा मिल और चमड़ा कारख़ानों की मज़दूर यूनियनों से जुड़कर कैफ़ी आज़मी ने मज़दूरों-कामग़ारों के शोषण और गरीबी को करीब से देखा। सरमायेदारों का हक़ीकी किरदार जाना। यही तजरबात उनकी शायरी में नुमायां हुए। ‘आखि़री इम्तिहां’, ‘सुर्ख़ जन्नत’, ‘मौजूदा जंग और तरक़्क़ीपसंद अनासिर’, ‘रूसी औरत का नारा’, ‘जे़ल के दर पर’, ‘किरन’, ‘नए ख़ाके’, ‘औरत’, ‘मकान’, ‘मुगालता’, ‘तुम मुहब्बत को छिपाती क्यों हो ?’ जैसी इंक़लाबी नज़्में और लंबी मसनवी ‘ख़ानाजंगी’ इसी दरमियान लिखी गईं।

यह सारी नज़्में कैफ़ी आज़मी की साल 1944 में आई पहली किताब ‘झनकार’ में शामिल हैं। इस अध्याय को पढ़कर ही यह मालूम चलता है कि ‘झनकार’ का पेशलफ़्ज़ तरक़्क़ीपसंद तहरीक के रूहे रवां सज्जाद ज़हीर ने लिखा था। इस पेशलफ़्ज़ की शुरुआत उन्होंने कुछ इस तरह से की थी, ‘‘आधुनिक उर्दू शायरी के चमन में एक नया फूल खिला है और यह फूल सुर्ख़ तरीके़ से खिला है।’’ यह बतलाना भी लाज़मी होगा कि सज्जाद ज़हीर ने ही कैफ़ी आज़मी को मुंबई में बुलाया था। मुंबई में रहकर कैफ़ी ने न सिर्फ ‘क़ौमी जंग’ के संपादन महकमे में काम किया, बल्कि यहां भी वे मज़दूर यूनियनों से जुड़ गए। मज़दूरों के उन्होंने कई संगठन बनाये। प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा के कार्यक्रमों एवं बैठकों में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी की।

कैफ़ी आज़मी और शौकत कैफ़ी की मुहब्बत कैसे परवान चढ़ी ?, शादी के बंधन में वे दोनों कैसे बंधे ? और इसके अलावा कैफ़ी और शौकत की ज़िंदगी से जुड़े कई अहमतरीन वाक़ियात ‘खु़द के लहू से प्रेमपत्र लिखने वाला आशिक !’, ‘प्रेम और संघर्ष की खु़शहाल ज़िंदगी’, ‘और शौकत वाक़ई कम्युनिस्ट की बीवी बनी’ आदि अध्यायों में लेखक ने इन पर तफ़्सील से लिखा है। यह अध्याय काफ़ी दिलचस्प बन पड़े हैं। इन्हें पढ़कर, किसी प्रेम कहानी का एहसास होता है।

किताब ‘मेरी आवाज़ सुनो’ की सबसे बड़ी ख़ासियत, लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख का प्रगतिशील और जनवादी नज़रिया है। उनका ये नज़रिया पूरी किताब में नज़र आता है। कैफ़ी आज़मी की जिंदगी में झांकने के साथ-साथ वे उस दौर के समाजी, सियासी हालात पर भी अर्थपूर्ण टिप्पणियां करते हैं। किताब में जगह-जगह कैफ़ी आज़मी की उन नज़्मों और नग़मों का तब्सिरा है, जिन्होंने कैफ़ी को अज़ीम शायरों की सफ़ में खड़ा किया। कैफ़ी आज़मी एक प्रतिबद्ध वामपंथी थे।

अपनी जिंदगी के आखि़र तक वे साम्यवादी विचारों में रचे-पगे रहे। इस ख़याल से उनका नाता कभी नहीं छूटा। उनकी एक नहीं, कई ऐसी नज़्में हैं, जिनमें उनके साम्यवादी ख़याल नुमायां हुए हैं। दीगर तरक़्क़ीपसंद शायरों की तरह कैफ़ी आज़मी ने भी अपनी शायरी की इब्तिदा रूमानी ग़ज़लों से की, लेकिन बाद में वे पूरी तरह से नज़्मों की ओर आ गए। मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उन्होंने वतनपरस्ती में डूबी इंकलाबी नज़्में लिखीं, जिसमें उनका समाजवादी फ़लसफ़ा साफ नज़र आता है। तो आज़ादी के बाद मुल्क में बढ़ती फ़िरकापरस्ती और साम्प्रदायिक कट्टरता उनके निशाने पर रही। लेखक ने कैफ़ी की इन नज़्मों का तक़रीबन सभी अध्यायों में हवाला दिया है।

‘मेरी आवाज़ सुनो’ में लेखक ने कैफ़ी आज़मी की अहम किताबों ‘झनकार’, ‘आखि़र-ए-शब’, ‘आवारा सज़्दे’ आदि में शामिल नज्मों की भी शानदार विवेचना की है। कैफी और शौकत इप्टा से जुड़े रहे। कैफ़ी ने ‘आखि़री शमा’ और ‘ज़हर-ए-इश्क’ जैसे ड्रामे भी लिखे। शौकत कैफ़ी ने कई नाटकों में अदाकारी की। ‘इप्टा : कैफ़ी और शौकत का पचास सालों का अटूट रिश्ता !’ अध्याय में लेखक ने इप्टा के गठन और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन किया है। कैफ़ी आज़मी का फ़िल्मों से भी नाता रहा। न सिर्फ़ नग़मा निगार के तौर पर, बल्कि फ़िल्म ‘हीर रांझा’ और ‘गर्म हवा’ में उन्होंने पटकथा, संवाद भी लिखे। दोनों ही फ़िल्मों का आज क्लासिक का दर्जा है। ‘बुज़दिल से ‘काग़ज़ के फूल’ : नाकाम फ़िल्मों का कामयाब शायर’, ‘व्यापक जीवन दर्शन की ‘हकी़क़त’, ‘हीर रांझा : फ़िल्मी पर्दे पर साकार हुई उत्कृष्ट कविता !’, ‘गर्म हवा’ : दोपहर की उम्मीदों को जगाने वाली फ़िल्म’ आदि अध्याय में कैफ़ी आज़मी के फ़िल्मी सफ़र की चर्चा है। लेखक ने इन अध्यायों में ख़ास तौर पर उनके नग़मों का विश्लेषण किया है।

साल 1974 में आई ‘आवारा सज्दे’ कैफ़ी की आखि़री किताब है। लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख की इस किताब के बारे में राय है, ‘‘आवारा सज्दे काव्य संग्रह, कैफ़ी द्वारा कलमबद्ध भारत के पच्चीस सालों के ख़्वाबों के टूटने का काव्यमय इतिहास है।’’ अपनी इस राय के हक़ में वे बाक़ायदा किताब की ऐसी अनेक नज़्मों ‘आवारा सज्दे’, ‘दायरा’, ‘दोपहर’, ‘आखि़री रात’, ‘मेरा माज़ी मेरे कांधे पर’ और ‘इंतशार’ का हवाला देते हैं, जिससे उनकी बात सही जान पड़ती है। ‘‘कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले/उस इंक़िलाब का, जो आज तक उधार-सा है।’’ (नज़्म-‘इंतशार’)

कैफ़ी आज़मी फ़िरकापरस्ती और मज़हबी कट्टरता के हमेशा मुखा़लिफ़ रहे। अपनी नज़्मों ‘सोमनाथ’, ‘सांप’, ‘बहुरूपनी’, ‘‘लखनऊ तो नहीं’ और ‘दूसरा बनवास’ में उन्होंने इन इंसानियत विरोधी प्रवृतियों की खुलकर मुख़ालिफ़त की। ‘फ़िरकापरस्ती के खि़लाफ़ कैफ़ी का यलग़ार’ अध्याय में लेखक ने साल 1989 में साम्प्रदायिकता और पुनरुत्थानवाद विरोधी उस पांच दिवसीय सद्भावना यात्रा का ज़िक्र किया है, जिसमें कैफ़ी आज़मी अपनी बीमारी के बाद भी शामिल हुए थे। व्हीलचेयर पर बैठकर, उन्होंने यह सफ़र किया। इस यात्रा में उन्होंने अवाम से संवाद कायम किया। अपनी नज़्मों और ग़ज़लों के मार्फ़त उन्हें समझाने की कोशिश की।

एक-दो जगह यात्रा पर हमला भी हुआ, मगर वे हिम्मत नहीं हारे। अपनी साम्प्रदायिकता विरोधी नज़्मों की वजह से कैफ़ी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे। ‘पीर-ए-तस्मा-पा’ नज़्म को पढ़कर, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने तो उन्हें दहरिया (नास्तिक) शायर तक करार दे दिया। उन पर ब्लास्फे़मी की तोहमत लगाई। लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। ‘कैफ़ी का नया तख़ल्लुस : दहरिया शायर !’ अध्याय में लेखक ने इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया है। कुल मिलाकर, कैफ़ी आज़मी की हंगामा-खे़ज ज़िंदगी और उनकी शायरी को यदि बेहतर तरीके से जानना-समझना है, तो ‘मेरी आवाज़ सुनो’ एक माकूल किताब है। इसे ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए।

किताब : ‘मेरी आवाज़ सुनो’ (कैफ़ी आज़मी : जीवन और शायरी)

लेखक : लक्ष्मीकांत देशमुख

अनुवाद : डॉ.संजय नाईनवाड

प्रकाशक : पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली-110055

मूल्य : 500

पेज : 475