अक्षय मुकुल

बीजेपी 2014 में बीते 30 सालों में अपने दम पर लोक सभा में बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बनी. तब से पार्टी अपनी ताकत को अपनी संख्या से परे ले गई है. देश के लगभग हर प्रमुख संस्थान पर इसने अभूतपूर्व नियंत्रण काया कर लिया है. मीडिया, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों से लेकर चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थानों तक, सरकार के प्रभाव और हस्तक्षेप को हर जगह महसूस किया जा रहा है. इसने देश की शिक्षा प्रणाली को अपनी हिंदुत्व की विचारधारा के अनुरूप बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम और सामग्री को बदलने जैसे कदम उठाए हैं. मतभेद या यहां तक कि असहमति के लिए भी जगह सिकुड़ती जा रही है.

इस संदर्भ में जो पार्टियां विपक्ष में हैं, उनके लिए 2024 की लड़ाई को न केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखना सही होगा बल्कि इसे भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के तौर पर भी देखना होगा.

कांग्रेस को लोहिया एक कपटी दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में देखते थे. उनको लगता था कि कांग्रेस का शासन अमीरों, प्रभावशाली जाति के लोगों और अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग के लोगों के लिए है.

1960 के दशक में भी भारतीय लोकतंत्र आज के जैसे खतरे का सामना कर रहा था. कांग्रेस के प्रभुत्व ने देश को एकल-पार्टी शासन तक सीमित कर दिया था. पार्टी ने 1952, 1957 और 1962 में भारी बहुमत से चुनाव जीते थे और 1967 में भी उसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही थी. उस साल ब्रिटिश लेखक नेविल मैक्सवेल ने लिखा था कि भारत अब लोकतंत्र नहीं रह गया है. उन्होंने लिखा, “लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकासशील भारत का महान प्रयोग विफल हो गया है. ऐसी परिस्थितियों में किसी को हारना होगा और ऐसा लगता है कि सिस्टम तेजी से धराशाई हो जाएगा.”

जैसी अपेक्षा थी, 1967 के चुनाव उससे बहुत अलग थे. उस समय आम चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ होते थे. हालांकि, कांग्रेस इस बार भी लोक सभा में बहुमत हासिल करने में सफल रही, लेकिन ये आजादी के बाद की उसकी सबसे छोटी जीत थी. विधानसभा चुनावों में उसे सबसे बड़ा झटका लगा. कांग्रेस ने आठ राज्यों में सत्ता गंवा दी थी. द स्टेट्समैन में लिखते हुए पत्रकार एरिक दा कोस्टा ने इन चुनावों को “1967 की क्रांति” बताया .

दिल्ली का जिक्र करते हुए कोस्टा ने लिखा, “केंद्र अभी भी मजबूत है, लेकिन ये एक द्वीप है. अमृतसर से हावड़ा तक की लंबी यात्रा में दिल्ली एकमात्र कांग्रेस शासित क्षेत्र है.”

यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक क्षण था- देश में कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त हो गया था. गैर-कांग्रेसी दलों के बढ़ने की गुंजाइश दिख रही थी.

समकालीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने कांग्रेस के वर्चस्व को समाप्त कर दिया था. लोहिया के करीबी सहयोगी समाजवादी नेता मधु लिमये ने अपनी पुस्तक ‘द बर्थ ऑफ नॉन-कांग्रेसिज्म’ में लिखा था, “लोहिया कांग्रेस के राज और विपक्ष की अक्षमता और अधीनता से इतने खफा थे कि उन्होंने कांग्रेस शासन को नष्ट करने के उद्देश्य में खुद को समर्पित कर दिया था. वे मानते थे कि 1967 में जैसी कांग्रेस थी उससे बदतर कुछ नहीं हो सकता. उनका यह भी मानना था कि विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं है.”

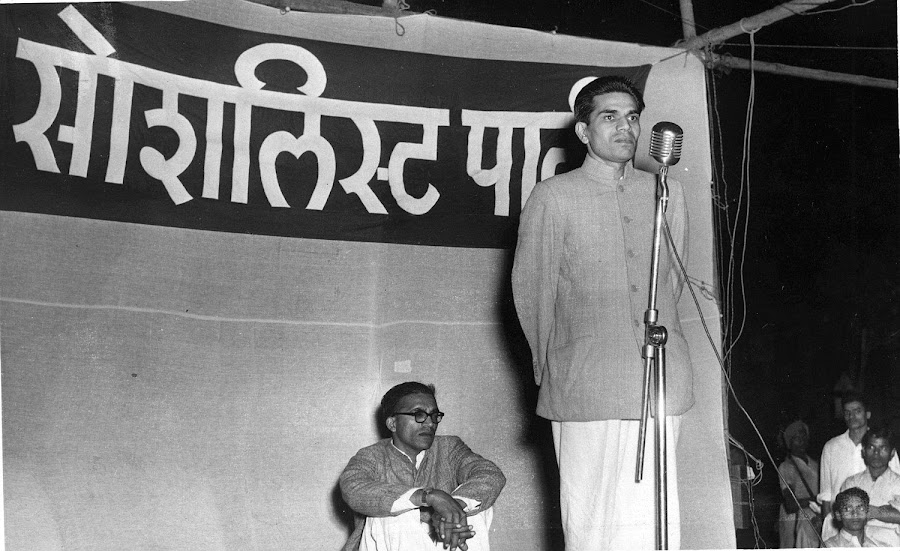

1960 के दशक में लोहिया ने “गैर-कांग्रेसवाद” की रणनीति विकसित की और विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट किया. उनके गठबंधन रातों-रात नहीं बने थे. 1962 के चुनाव के ठीक बाद लोहिया ने सबको साथ लाना शुरू कर दिया था. उन्हें भारतीय संस्कृति और समाज की गहरी समझ थी. अपनी इस समझ को “सैद्धांतिक राजनीति” के साथ जोड़कर देखते थे. उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण दिया, जिसके पीछे नेताओं का एक बड़ा हिस्सा खड़ा हो गया. हालांकि शुरू में 1967 के चुनाव लोहिया के लिए एक सफलता की तरह नजर आए, लेकिन उनकी पहल का अंत त्रासदी से भरा था. उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस को केंद्र से हटाने में 10 साल का समय लगा.

लोहिया के महत्व को न केवल महागठबंधन या महागठबंधन के कई नेताओं ने स्वीकार किया गया है, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे मानते हैं. हालांकि, आज के महागठबंधन में लोहिया नहीं हो सकते हैं जो सभी को एक साथ लेकर चल सकें, लेकिन ऐसे कई सबक हैं जिन्हें नेता उनके किए काम और जीत से सीख सकते हैं.

1940 के दशक की शुरुआत में लोहिया नेहरू से मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्हें अपने नेता के रूप में देखने लगे थे. लेकिन 1940 के दशक की शुरुआत में लोहिया ने समाजवाद, साम्राज्यवाद और अर्थशास्त्र जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर नेहरू से अलग सोचना शुरू कर दिया.

(2)

23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर शहर में एक धनी बनिया परिवार में राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ. वह अपने कांग्रेसी पिता के साथ कम उम्र में बॉम्बे चले गए, उनके पिता ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के समर्थक थे. लोहिया का छोटी सी उम्र में ही राजनीतिकरण हो गया. ऐसा माना जाता है कि 1920 में उन्होंने 10 साल की उम्र में बॉम्बे के अपने स्कूल में हड़ताल की ताकि दिवंगत नेता बाल गंगाधर तिलक को सम्मान देने छात्र जा पाएं.

लोहिया कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज से स्नातक करने पहुंचे और पहुंचते ही वो छात्र राजनीति में शामिल हो गए. उनका परिचय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से हुआ. इंदुमती केलकर की लिखी लोहिया की जीवनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया-जीवन और दर्शन के मुताबिक लोहिया और नेहरू तुरंत एक-दूसरे को पसंद करने लगे.

अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए लोहिया जर्मनी के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय गए, जहां वे प्रमुख अर्थशास्त्री वर्नर सोम्बर्ट के छात्र बन गए. सोम्बर्ट संग लोहिया ने जो समय बिताया उससे उनका वैश्विक दृष्टिकोण पर काफी प्रभाव हुआ. सोम्बर्ट ने उन्हें सिर्फ समाजवादी अर्थशास्त्र ही नहीं सिखाया बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री के रूप में उनके विविध करियर ने लोहिया को अनुकरण करने के लिए एक मॉडल भी दिया. उन्होंने जर्मन राजनीतिक दलों के कामकाज को बारीकी से देखा और कई पार्टियों की बैठकों में भाग लिया, जिसमें एडोल्फ हिटलर द्वारा दिए गए चार संबोधन भी शामिल थे.

1930 में धरसाना में सत्याग्रहियों पर क्रूर लाठीचार्ज की खबर पाने के बाद लोहिया जिनेवा गए, जहां लीग ऑफ नेशन का सत्र चल रहा था. तब बीकानेर के महाराजा ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा कर रहे थे और लोहिया ने उन्हें रोकने के लिए आगंतुकों की गैलरी से सीटी मारी जिसके बाद उन्हें वहां से वहां से बाहर कर दिया गया. उन्होंने जिनेवा के एक दैनिक ह्यूमैनिटी के संपादक को लिखा, जिसमें धरासन की घटना का जिक्र था- इसमें उनके पिता समेत कई सत्याग्रही घायल हुए थे-और महाराजा जैसे अंग्रेजों के अदर्ली को लीग में भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजने पर सवाल उठाया. अगले दिन जब अखबार ने उनकी चिट्ठी को छापी तो लोहिया ने इसे सत्र में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में बांटा.

नमक टैक्स और मोहनदास गांधी का इसके खिलाफ सत्याग्रह पर 1933 में अपने डॉक्टरल थीसिस खत्म करने के बाद लोहिया भारत लौट आए और कांग्रेस में शामिल हो गए. वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे- ये कांग्रेस के भीतर की एक सभा थी-और उसके मुखपत्र कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक भी थे. 1936 में नेहरू ने उन्हें पार्टी का विदेश सचिव नियुक्त किया.

मधु लिमये ने अपने ‘द बर्थ ऑफ नॉन-कांग्रेसिज्म’ में, राजनीति में लोहिया के समय का व्यापक विवरण दिया है. शुरुआती सालों में लोहिया, नेहरू के व्यक्तित्व से रोमांचित थे और उन्हें अपने नेता के रूप में देखते थे. लेकिन 1940 के दशक की शुरुआत में लोहिया ने समाजवाद, साम्राज्यवाद और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नेहरू से अलग होना शुरू कर दिया. लिमये लिखते हैं, “इसके एहसास से कि वे लोहिया को नियंत्रित नहीं कर सके, नेहरू उनसे बहुत हताश हो गए और उनकी हताशा दिखने लगी.”

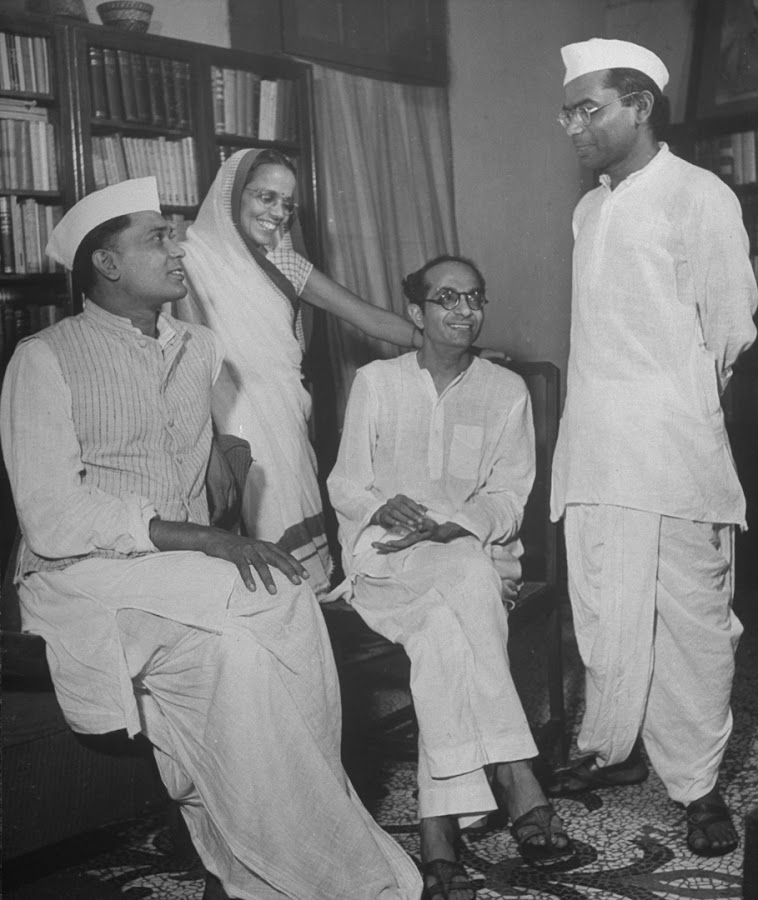

आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस के अन्य प्रमुख सदस्यों जैसे कि जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता था, बसावन सिंह और नारायण देव के साथ लोहिया ने समाजवादी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी.

लोहिया नेहरू के प्रखर आलोचक बन गए. वे विभाजन के खिलाफ थे, जिसका दोष उन्होंने नेहरू और वल्लभ भाई पटेल पर मढ़ा. लोहिया ने अपनी किताब ‘गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन’ में कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का विवरण दिया, जिसमें विभाजन पर गांधी के साथ चर्चा की गई थी. लोहिया और जेपी भी बैठक में उपस्थित थे. लोहिया ने दावा किया कि गांधी के साथ विभाजन पर चर्चा के दौरान नेहरू सच्चाई छुपा रहे थे. उन्होंने लिखा, “मुझे इस बैठक में गांधीजी द्वारा उठाई गई दो बातों को विशेष रूप से सामने लाना चाहिए. उन्होंने नेहरू और सरदार पटेल को हल्के शिकायती लहजे में कहा कि ऐसा करने से पहले विभाजन की योजना की जानकारी नहीं दी. इससे पहले कि गांधीजी अपनी बात पूरी तरह से कह पाते नेहरू ने काफी आवेश के साथ हस्तक्षेप किया कि उन्होंने गांधीजी को पूरी जानकारी दे रखी है. महात्मा गांधी के ये कहने पर कि उन्हें विभाजन की योजना के बारे में पता नहीं था, नेहरू ने अपने पहले की बात को थोड़ा बदल दिया. उन्होंने कहा कि, हालांकि उन्होंने योजना के बारे में विस्तार से नहीं बताया होगा लेकिन गांधीजी को विभाजन के बारे में व्यापक रूप से लिखा था.”

लोहिया, नेहरू और पटेल को गांधी के “आक्रामक विरोधी” के रूप में देखते थे. वे लिखते हैं, “तब जो आश्चर्यजनक लगता था उसे अब मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूं, ये गांधी द्वारा चुने गए उनके दो शिष्यों का उनके प्रति बेहद खराब रवैया था. ये किसी दिमागी बीमारी के जैसा था. जब वे अपना दिल किसी चीज पर लगा देते और उसके बाद उन्हें लगता कि गांधीजी उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तो वे बेहद हिंसक प्रवृति के हो जाते.”

चित्रकार एमएफ हुसैन ने रामायण और महाभारत की पौराणिक श्रृंखला हैदराबाद में एक बैठक के बाद लोहिया के कहने पर बनाई थी. लोहिया के शब्दों ने हुसैन को इतना प्रभावित किया कि 1967 में लोहिया की मृत्यु के कुछ दिनों के भीतर उन्होंने रामायण श्रृंखला पर काम करना शुरू कर दिया.

लोहिया अपने विभाजन विरोधी दृष्टिकोण और बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ की “अखंड भारत” की मांग के बीच भेद करने को लेकर सावधान थे. उन्होंने विभाजन की अवधारणा और इस लागू करने में ब्रिटेन और मुस्लिम लीग की मदद करने के लिए जनसंघ और उसके सहयोगियों को फटकार लगाई. लोहिया ने लिखा, ”उन्होंने लगभग हर वो चीज की जो-हिन्दू और मुसलमान को एक-दूसरे से दूर ले जाती थी. इस तरह की दूरी विभाजन का मूल कारण बनी. अगर हम ये मान लें कि ऐसा करने वाले ईमानदार लोग हैं तो भी मनमुटाव को बढ़ावा देना और एक ही समय में अविभाजित भारत की अवधारणा रखना अपने आप को धोखा देने जैसा है.”

उन्हें लगता था कि कांग्रेस और नेहरू का समाजवाद केवल बातें हैं. कांग्रेस को लोहिया एक कपटी दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में देखते थे. उनको लगता था कि कांग्रेस का शासन अमीरों, प्रभावशाली जाति के लोगों और अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग के लोगों के लिए था. (उन्होंने अंग्रेजी के ऊपर हिंदी को तरजीह देने की वकालत शुरू कर दी.) लोहिया ने पार्टी को अमीरों से पैसे लेने के लिए भी फटकार लगाई, बावजूद इसके की इसे गरीबों का वोट भी मिलता था.

लोहिया ने ये तर्क देते हुए कम्युनिस्टों को भी खारिज कर दिया कि वो जाति की अनदेखी करते हैं. राजनीति वैज्ञानिक राजाराम तोलपदी ने लिखा है कि लोहिया समाजवाद का एक स्वदेशी मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे थे जो पश्चिमी समझ से स्वतंत्र हो. लोहिया ने तर्क दिया कि मार्क्स के समाज का सिद्धांत पश्चिम के इतिहास में उलझा हुआ है. एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की गुलाम दुनिया की वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद से समान दूरी की नीति अपनाई.

समय के साथ जाति लोहिया के समाजवाद के लिए अधिक से अधिक अहम हो गई. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीस के वरिष्ठ फेलो डीएल शेठ 1950 के दशक के दौरान बड़ौदा में लोहिया के एक भाषण को याद करते हैं. शेठ ने मुझसे कहा, “लोहिया का मुख्य संदेश था कि जाति के बंधन तोड़ दो. जिसमें जनेउ त्याग और सरनेम त्याग देने जैसी बातें भी शामिल थीं.”

लोहिया दलित नेता बी. आर. अंबेडकर को अपनी नई पार्टी में शामिल करने के लिए बेताब थे. वे चाहते थे कि अंबेडकर सिर्फ “अनुसूचित जाति के नहीं, बल्कि भारतीय लोगों के भी नेता बनें.”

हालांकि, सोशलिस्ट पार्टी का आदर्शवाद चुनावी सफलता में तब्दील नहीं हुआ. 1952 का आम चुनाव समाजवादियों के लिए एक तगड़ा झटका था, जिनमें से कई ने सोचा था कि जेपी की व्यक्तिगत लोकप्रियता नेहरू के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है. लोक सभा में लगभग तीन-चौथाई सीटें हासिल करके कांग्रेस ने चुनावों में जीत हासिल की. चुनाव परिणामों ने पार्टी के भविष्य को लेकर समाजवादी आंदोलन में एक दरार पैदा कर दी. एक तरफ तो जेपी जैसे कुछ नेता कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, दूसरी तरफ लोहिया का खेमा घोर तरीके से इसके खिलाफ था और एक उग्र विपक्ष की भूमिका निभाना चाहता था. 1955 में लोहिया ने एक नई पार्टी बनाने के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से नाता तोड़ लिया, फिर बाद में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर लोहिया और जेपी साथ काम कर पाते तो भारत का राजनीतिक इतिहास कितना अलग होता.

लोहिया दलित नेता बी. आर. अंबेडकर को अपनी नई पार्टी में शामिल करने के लिए बेताब थे. द प्रिंट के लिए 2018 के एक लेख में कानून के छात्र अनुराग भास्कर ने लोहिया द्वारा अम्बेडकर को पार्टी में लाने के प्रयासों का विस्तृत वर्णन किया है. 10 दिसंबर 1955 को लोहिया ने अंबेडकर को एक पत्र लिखा. उन्होंने अंबेडकर को अपनी नई पत्रिका मैनकाइंड के लिए एक लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें वे अंबेडकर द्वारा “जाति की समस्या को पूरी तरह से दिखाना” चाहते थे. लोहिया ने मध्य प्रदेश में संसदीय अभियान में अंबेडकर के बारे में जो भाषण दिए थे, उनका उल्लेख किया. उन्होंने यहां तक कहा कि वो चाहते हैं कि अंबेडकर सिर्फ “अनुसूचित जाति के नहीं, बल्कि भारतीय लोगों के भी नेता बनें.”

लोहिया के कुछ सहयोगियों ने सितंबर 1956 में अंबेडकर से सोशलिस्ट पार्टी और अंबेडकर के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के बीच संभावित गठबंधन पर चर्चा की. अंबेडकर ने 24 सितंबर 1956 को लोहिया को वापस लिखते हुए कहा कि अपनी दिल्ली की अगली यात्रा के दौरान वो लोहिया से मिलना चाहते हैं. पत्र में अंबेडकर ने लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पर बल दिया, और “नई जड़ों वाली एक नई राजनीतिक पार्टी की वकालत” की.

1 अक्टूबर 1956 को लोहिया ने अपने सहयोगियों को लिखा और अंबेडकर के साथ उनकी प्रस्तावित बैठक के महत्व पर चर्चा की. उन्होंने लिखा कि बैठक न केवल इसके राजनीतिक परिणामों के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि “इस तथ्य के लिए एक बड़ी बात होगी कि पिछड़ी और अनुसूचित जातियां भी उनके जैसे महान व्यक्ति को पैदा कर सकती हैं.” उन्होंने उसी दिन अंबेडकर को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्हें अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने को कहा. 5 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने लोहिया को अपनी प्रस्तावित बैठक का समय निर्धारित करने के लिए लिखा.

बैठक होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया.

लोहिया ने लिमये को 1 जुलाई 1957 को लिखा, “आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की आकस्मिक मृत्यु पर मेरा दुख कुछ हद तक व्यक्तिगत रहा है. ये हमेशा से मेरी महत्वाकांक्षा थी कि हम उन्हें न केवल संगठनात्मक रूप से बल्कि पूरे वैचारिक अर्थों में भी अपनी ओर आकर्षित करें और वो पल निकट आ गया था.” लोहिया आगे लिखते हैं, “डॉक्टर अंबेडकर मेरे लिए भारतीय राजनीति में एक महान व्यक्ति थे और गांधीजी के अलावा हिंदुओं में भी बहुत महान हिंदू थे. इस तथ्य ने मुझे हमेशा शांति और विश्वास दिया है कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था एक दिन नष्ट हो सकती है.”

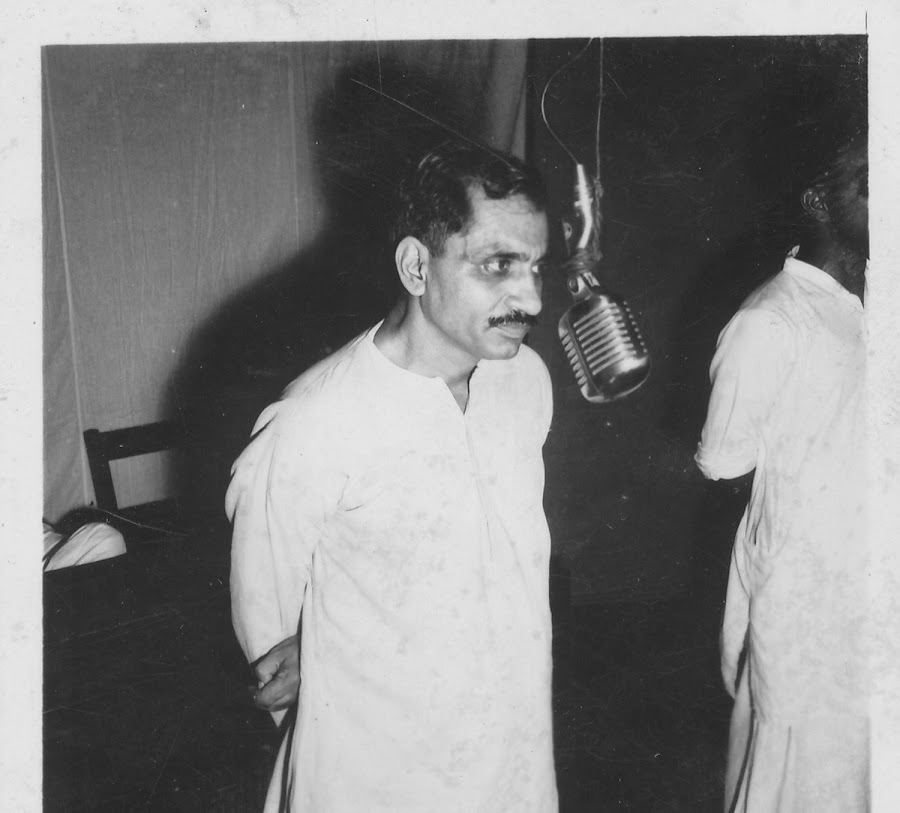

1950 के दशक के मध्य से लोहिया ने “आदर्शवादी राजनीति” को अपनाया, जिसके बाद उन्होंने अपने सदस्यों को एक श्रेष्ठ नैतिक ईमानदारी में शामिल करके अपनी पार्टी की अलग पहचान बनानी चाही. उन्होंने सभी के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की. लोहिया चाहते थे कि उनकी पार्टी कांग्रेस के विपरीत हो. वो चाहते थे कि पार्टी को आम लोगों द्वारा पैसे मिलें. पैसे की कमी बनी रही, लेकिन लोहिया ने अपने सिद्धांतों पर कभी आंच नहीं आने दी. 1957 के चुनाव कांग्रेस फिर से जीत गई.

वामपंथियों के उलट लोहिया को भारत की परंपराओं और इतिहास की गहरी समझ थी. लोहिया ने राम, शिव और सावित्री पर लिखा और वो गंगा नदी के बारे में उतने ही भावुक थे, जितना वो राजनीति में गिरावट के बारे में थे.

लोहिया ने चुनाव के बाद पार्टी के मुखपत्र में लिखा, “मुझे इस बात की परवाह नहीं कि हम चुनाव जीते या हारे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हार गए. हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे.” वह चाहते थे कि पार्टी अन्याय से लड़ने के लिए “सौ साल का कार्यक्रम” तैयार करे.

1955 में छपी लोहिया की व्हिल्स ऑफ हिस्ट्री में उस कार्यक्रम का विवरण शामिल है. उन्होंने सप्त क्रांति, या सात क्रांतियों की एक अवधारणा निर्धारित की, जिसने उनकी विश्व दृष्टि को समझाया. लोहिया ने आर्थिक समानता, जाति के उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, रंग भेदभाव के उन्मूलन, व्यक्तिगत विचार की स्वतंत्रता और किसी भी प्रकार के समूह द्वारा जबरदस्ती से मुक्ति पर आधारित समाज के निर्माण का आह्वान किया. पुस्तक में कई विचार अपने समय से आगे के थे, उदाहरण के लिए- वीजा और पासपोर्ट के बिना एक समतावादी विश्व व्यवस्था और एक आम विश्व संसद की स्थापना.

1960 तक जब वो सोशलिस्ट पार्टी की असफलता को लेकर चिंतित हो रहे थे, तब भी लोहिया ने वर्ग, जाति और लैंगिक उत्पीड़न पर अपने विचारों को निखारना जारी रखा. लोहिया की पार्टनर मित्र रमा साहित्य की प्रोफेसर थीं. उस साल उन्होंने रमा को एक पत्र में लिखा, “मेरा ये विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि महिलाओं के साथ असमान व्यवहार और उन पर अत्याचार जीवन में एक स्वीकार्य बात बनती जा रही है, असल में ये इतने तालमेल में है जैसे कि सुंदरता के कई दिखावे को जन्म देता हो, वे भी एक आधार प्रदान करते हैं और गलत और अत्याचार के लिए बाकी जगहों पर एक आदत भी.”

शेठ ने मुझसे कहा, “लोहिया ने लैंगिक मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया और इसे अलगाव के दूसरे सिद्धांत यानि जाति के साथ जोड़ा.” संघ के नेताओं की तरह लोहिया भी रामायण को उद्धृत करना पसंद थे, लेकिन शेठ के मुताबिक उनकी “सीता-शंबूक की मामले” में अधिक रुचि थी, जो महिलाओं और शूद्र पात्रों के लिए उनकी आत्मीयता को बढ़ाती थी.

लगभग इसी समय, लोहिया ने महिलाओं, आदिवासियों, शूद्रों और दलितों के लिए शिक्षा और नौकरियों में साठ प्रतिशत आरक्षण की बात शुरू की. उनकी पार्टी के दिग्गज कर्पूरी ठाकुर द्वारा गढ़ा गया एक नारा अभी भी हिंदी बेल्ट में चुनाव के दौरान गूंजता है.”संस्पा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साथ”. समाजवादियों ने एक संकल्प लिया है, पिछड़ों को 100 में से 60 सीटें मिलनी चाहिए.

1962 में तीसरे आम चुनाव में लोहिया ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्वालियर के शाही परिवार के विजया राजे सिंधिया के खिलाफ एक दलित महिला सुखो को मैदान में उतारा. लोहिया ने खुद नेहरू के खिलाफ फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया. चुनाव परिणामों ने कुछ भी नहीं बदला. कांग्रेस एक प्रमुख शक्ति बनी रही और लोहिया की पार्टी संसद में केवल छह सीटों पर सिमट गई. लोहिया और सुखो दोनों बड़े अंतर से हार गए.

मीडिया और उदारवादी बुद्धिजीवी दोनों बड़े पैमाने पर कांग्रेस समर्थक थे. उन्होंने लोहिया की जमकर आलोचना की और अंग्रेजी के विरोध के लिए उन्हें एक “सांस्कृतिक अंधराष्ट्रीवादी” कहा. उस समय की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी में कहा गया है, “नेहरू और उनके परिवार के प्रति लोहिया की घृणा और अशिष्ट भाषा बीमारी जैसी है. इसलिए फूलपुर में उनकी हार भारतीय राजनीति में एक नकारात्मक शोर के खिलाफ एक सलामी भरा फैसला है.”

इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली के लिए 2010 के एक लेख में योगेंद्र यादव ने नेहरूवादियों और मार्क्सवादियों के बारे में लिखा था कि उस समय के बुद्धिजीवियों के दो प्रचलित वैचारिक कैंपों ने लोहिया के चारों ओर “खामोशी की दीवार खड़ी” कर दी थी. लोहिया को बिना पढ़े ही खारिज करना आम हो गया था.

इस धारणा से जुड़ा कुछ अभी भी बचा है. यादव ने स्कॉलर ऐजाज अहमद द्वारा उनकी 2002 की किताब लीनिएजेस ऑफ द प्रेजेंट’ में पाठकों से लोहिया के परिचय को उद्धृत किया – समकालीन दक्षिण एशिया में विचारधारा और राजनीति – “राममनोहर लोहिया, जिन्हें नेहरू से घृणा थी, उन्होंने विशेष रूप से यूपी में अपने लिए एक बड़ा आधार बनाया था, उन्होंने मोटे तौर पर ये लोकलुभावन कार्यक्रम और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समर्थन में चरम भाषाई सांस्कृतिक अंधराष्ट्रवाद के संयोजन के साथ तैयार किया था.”

हालांकि, मुख्यधारा ने लोहिया को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वो चुपचाप न केवल राजनीति, बल्कि देश की कला और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ने का काम करते रहे. उन्होंने देखा कि कैसे राजनीति और संस्कृति साथ-साथ चलती है.

शेठ ने मुझे बताया कि वामपंथियों के उल्टे लोहिया को भारत की परंपराओं और इतिहास की गहरी समझ थी. लोहिया ने राम, शिव और सावित्री पर लिखा और वो गंगा नदी के बारे में उतने ही भावुक थे, जितना वो राजनीति में गिरावट के बारे में थे.

ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चित्रकार एमएफ हुसैन ने रामायण और महाभारत की पौराणिक श्रृंखला हैदराबाद में एक बैठक के बाद लोहिया के कहने पर बनाई थी. अपने संस्मरणों में-एमएफ हुसैन की कहानी, आपणी जुबानी– हुसैन ने लिखा है कि कैसे लोहिया ने एक बार उन्हें बिड़ला और टाटा के ड्राइंग रूम में लटकाए गए पेंटिंग से आगे निकलने के लिए उकसाया था और रामायण को चित्रित करने को कहा था. जिसे लोहिया भारत की सबसे दिलचस्प कहानी मानते थे.

लोहिया के शब्दों ने हुसैन को इतना प्रभावित किया कि 1967 में लोहिया की मृत्यु के कुछ दिनों के भीतर उन्होंने रामायण श्रृंखला पर काम करना शुरू कर दिया. हुसैन को लोहिया के दोस्त बद्रीविशाल पिट्टी के घर में एक कमरा दिया गया था और सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका ‘मैनकाइंड’ के संपादकीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया. रामायण पढ़ने के लिए हर दिन एक पुजारी आते और हुसैन चित्र बनाते थे. कलाकार ने सभी 150 चित्र मुफ्त में बनाए. हुसैन ने लिखा, “लोहिया के मुंह से जो निकला, उसका मैंने सम्मान किया.”

जब मैंने उनसे बात की तो हिंदी लेखक अशोक वाजपेयी ने भी उनके शुरुआती लेखन पर लोहिया के प्रभाव को स्वीकार किया. वाजपेयी ने मुझे बताया, “वो जटिल विषयों पर भी आम भाषा में लिखते थे. वो एकमात्र ऐसे राजनेता हैं, जिनका बौद्धिक भारत में योगदान बहुत कम करके आंका गया है.” वाजपेयी ने 1960 के दशक की शुरुआत में लोहिया के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया. लेखक श्रीकांत वर्मा और पत्रिका ‘जन’ के संपादक कमलेश के साथ वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूनाइटेड कॉफी हाउस में पहुंचे, जहां लोहिया राजनेताओं के एक समूह से घिरे थे. वाजपेयी कहते हैं, “बुद्धिजीवियों के आ जाने की वजह से उन्होंने सभी को मेज खाली करने के लिए कहा.” एक व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि वो वहीं रहेगा, लेकिन उसे डांट कर बाहर कर दिया गया. बाद में मुझे पता चला कि वह आदमी राज नारायण थे. वो नेता, जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रसिद्ध चुनावी कदाचार मामले में जीत हासिल की. जिसके बाद इंदिरा ने आपातकाल लगा दिया.

वाजपेयी ने कहा कि लोहिया कलाकारों और लेखकों से जुड़ना पसंद करते थे. उन्होंने कई भाषाओं में लेखकों से मित्रता की और उन्हें प्रेरित किया. इनमें यूआर अनंतमूर्ति, देवनुर महादेवा, रघुवीर सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु, रघुवंश, बीडीएन शाही, कृष्णनाथ और अन्य शामिल थे. जब आधुनिकतावादी हिंदी लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध को गंभीर बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया तो लोहिया उन गिने-चुने लोगों में से थे जो उनसे मिलने गए. 2010 में स्कॉलर चंदन गौड़ा ने कन्नड़ साहित्यिक परंपरा पर लोहिया के प्रभाव के बारे में लिखा.

लोहिया देसी आधुनिकता के पहले प्रस्तावक थे. लोहिया ने सर्वदेशीयवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बीच अंतर समझाया. उनके लिए पश्चिम की नकल करना आधुनिकता नहीं था.

लोहिया कलाकारों के साथ लगने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे. दिवंगत चित्रकार जे स्वामीनाथन अपनी दोपहर की बीयर के बाद एक बार दिल्ली में लोहिया के रकाबगंज रोड स्थित आवास पर पहुंचे और पाया की लोहिया पार्टी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. स्वामीनाथन ने अंदर एक नोट भेजा. लोहिया ने बैठक समाप्त करके उनके साथ दिन बिताया.

हैरिस वोफर्ड का ‘लोहिया एंड अमेरिका मीट’ और राम मित्र का ‘लोहिया थ्रू लेटर्स’ में लोहिया ने दुनिया से संपर्क करने का आग्रह किया है. उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन और लेखक पर्ल एस बक जैसे लोगों के साथ संपर्क किया और उस समय के कुछ महान लोगों के साथ भी संपर्क साधा.

वाजपेयी ने कहा कि लेखकों और कलाकारों के साथ उनकी बातचीत ने लोहिया के अपने नजरिए को बेहतर बनाने का काम किया. उदाहरण के लिए, कन्नड़ लेखक यूआर अनंतमूर्ति अंग्रेजी के विरोध की वजह से लोहिया के साथ झगड़ पड़ते थे. वाजपेयी ने बताया, “अनंतमूर्ति के साथ चर्चा के बाद लोहिया ने महसूस किया कि अंग्रेजी को हिंदी की अन्य भारतीय भाषाओं के साथ लामबंद किया जा सकता है.”

लोहिया की अंग्रेजी संस्कृति की खिलाफत में क्रिकेट भी शामिल था, इसे उन्होंने अंग्रेजों का अवशेष बताकर खारिज कर दिया. लेकिन यहां, उनकी सार्वजनिक स्थिति व्यक्तिगत रुचि के साथ असंगत लगती थी. इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब ‘ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड’ में 1960 में भारत-पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के दौरान की एक घटना बताई है. लोहिया बॉम्बे में थे. वो ब्रेबोर्न स्टेडियम के पास एक ईरानी कैफे में पत्रकारों और समर्थकों से मिल रहे थे. उन्होंने नेहरू, अंग्रेजी और क्रिकेट पर हमला किया और कबड्डी का समर्थन किया. बैठक के बाद लोहिया पास की एक पान की दुकान पर गए, अपना पान खाया और पूछा कि क्या हनीफ मोहम्मद अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं? जवाब मिला, हां.

योगेंद्र यादव के मुताबिक, भारत की वामपंथी राजनीति को ऐसे राजनेताओं की कमी का सामना करना पड़ा है जो इसकी परंपराओं और सांस्कृतिक इतिहास को गहराई से समझते हों. यादव ने कहा, “मोदी सत्ता में इसलिए आए हैं क्योंकि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी दृष्टि का हमारे देश की परंपराओं से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं था. उनकी आधुनिकता उधार की है. लोहिया देसी आधुनिकता के पहले प्रस्तावक थे. लोहिया ने सर्वदेशीयवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बीच अंतर समझाया. उनके लिए पश्चिम की नकल करना आधुनिकता नहीं था. आधुनिकता वह है, जो भारत पैदा कर सकता है. “

वाजपेयी ने मुझे बताया कि भारत की विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराओं को मनाने के लिए लोहिया ने एक भव्य रामायण मेला की परिकल्पना की. उन्होंने इस महाकाव्य के कई संस्करणों को पढ़ने और इनके प्रदर्शन की योजना बनाई, इनमें ऐसे भी थे, जिनमें राम नायक नहीं थे. लोहिया ने 1961 में हरिद्वार से राम मित्र, जो उस समय जर्मनी में थे, को लिखा था, “मैं राज नारायण और अन्य लोगों के साथ बद्रीनाथ और गंगा के रास्ते पर हूं, गंगा मेरे सामने बहुत धीरे नहीं बह रही है. मैं सोच रहा था कि किताब लिखने में हमारा राष्ट्र इतना खराब क्यों है. निश्चित रूप से गंगा किसी भी नील या अमेजन की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है, लेकिन इसकी कहानी बताने के लिए कोई भी देशी लुडविग पैदा नहीं हुआ है. “ये एमिल लुडविग के ‘द नाइल: द लाइफ स्टोरी ऑफ ए रिवर’ से जुड़ा एक संदर्भ है. लोहिया की यात्रा का उद्देश्य उनके रामायण मेला को सफल बनाना था, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया.

मित्रा और उनके रिश्ते के बारे में लोहिया द्वारा मित्रा को लिखे गए खतों से पता चलता है. कई बार एक दिन में तीन खत लिखे जाते थे. ये उनकी राजनीति की तरह खुले और स्वच्छंद होते थे. उस समय बिना शादी के एक व्यक्ति के साथ खुले तौर पर वैसे रहना जैसा कि लोहिया और मित्रा रहते थे, वो साहस और दृढ़ विश्वास का काम था. उनके राजनीति और व्यक्तिगत जीवन दोनों को जुनून ने परिभाषित किया. मित्रा को लिखे उनके पत्रों में एक ऐसे व्यक्ति दिखता है, जो प्यार में पागल है. जिसने उनके साथ कई लोकों का पता लगाया, प्रेमी वाले नखरे किए, प्रेमिका को डांट लगाई, उनकी बीमारी में चिंतित हो गए, उनकी पीएचडी के लिए भी चिंतित रहे और राजीनित के अलावा इतिहास की भी शिक्षा दी. एक प्रेमी युवा की तरह वो हमेशा अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बीच कुछ अनमोल क्षणों को चुराने की विस्तृत योजना बनाते थे. इन चिट्ठियों के लोहिया मानवीय आशक्तियों से परे नहीं थे. वो प्यार में जलते और असुरक्षित होते, कई प्यार भरे नामों से अपनी प्रेमिका को बुलाते, विदेश यात्राओं पर उसके लिए फुटवियर खरीदते, सावधानी से इलायची और लौंग के मिश्रण की व्यवस्था करते ताकि उसे जर्मनी भेजा जा सके और उनके लिए खरीदी गई कोलोन के लिए वो मित्रा का शुक्रिया भी अदा करते. जब वो अपमानित महसूस करते तो उनके शब्दों में नारी विरोध की झलक मिलती.

उनकी अधिकांश चिट्ठियों में लोहिया की खीझ एक बात को लेकर झलकती है कि वो मित्रा से मिलने के पहले एक-एक मिनट का कार्यक्रम पहले से बनाते थे ताकि वे एक साथ समय बिता सकें. उन्हें सारनाथ आने के लिए कहते हुए लोहिया ने लिखा, “प्रिय इला, बनारस कार्यक्रम 10 और 11 अप्रैल को है. सारनाथ होटल में रहने का इरादा है. 12 अप्रैल को बिल्कुल कोई काम नहीं है. यहां तक कि 10 और 11 की शाम भी कुछ नहीं करना. तुम इस दौरान आने की कोशिश करो.” अगर मित्रा इन योजनाओं को पूरा करने में विफलता का कारण बनतीं तो उन्हें गुस्सा आ जाता. “प्रिय एलूरानी, मैंने आपको 12 की रात को एक खत भेजा. मुझे आपका खत 13 तारीख को मिला. गोरखपुर पहुंचने के तीन दिन बाद मुझे आपके बारे में पता चला. ये सही नहीं है. जो तय किया गया है, उसका पालन किया जाना चाहिए. आपने जो तय था उसका पालन नहीं किया और न हीं मुझे बताया. मैं किसी न किसी दुर्घटना की कल्पना करता रहा. अगर मैं आप पर भरोसा करना बंद कर दूं तो यह अच्छा नहीं होगा.” खीझ निकालने के बाद लोहिया ने मित्रा को बिना किसी गड़बड़ के मिर्जापुर आने को कहा.

लोहिया कलाकारों और लेखकों से जुड़ना पसंद करते थे. उनकी कई भाषाओं में लेखकों से मित्रता थी. इनमें यूआर अनंतमूर्ति, देवनुर महादेवा, रघुवीर सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु, रघुवंश, बीडीएन शाही, कृष्णनाथ शामिल थे. जब हिंदी लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध अस्पताल में भर्ती थे तो लोहिया उन गिने-चुने लोगों में से थे जो उनसे मिलने पहुंचे.

खतों में लोहिया की मित्रा को खोने की असुरक्षा भी साफ झलकती है. एक खत में वो इस बात से परेशान थे कि मित्रा ने किसी और के साथ प्लान बना लिया. उन्होंने लिखा, “जब आप किसी के साथ प्लान बनाती हैं, तो आपको उसी समय दूसरों के साथ प्लान बनाने का कोई अधिकार नहीं होता है. आप मुझे बताएं कि क्या किसी को आपको पोर्ट पर लेने के लिए आना चाहिए. अगर मैं वहां आया, तो आपको मेरे साथ आना होगा और मेरे साथ एलीफेंटा भी जाना होगा. इसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, “मुझे आपके कई सारे प्रेमियों के होने की कहानी पसंद नहीं है. लेकिन अगर आप मुझे पूरी बात बताएंगी तो, मैं इसे एक महत्वपूर्ण बात के रूप में ले सकता हूं. बेहतर होगा कि आप शादी कर लें, लेकिन यह उचित नहीं है कि आप उसके बारे में बात करती रहें, ये ठीक नहीं है.”

इसके बाद लोहिया ने मित्रा को फटकार लगाई. मित्रा अभी भी जर्मनी में थीं. मित्रा ने पूछा था कि क्या लोहिया उन्हें याद करते हैं. “मैं आपके खतों को याद करता हूं या नहीं, इस बारे में महिलाओं वाली चाल का इस्तेमाल बंद करें.”

1960 के दशक के ये शुरुआती खत लोहिया को उनके सबसे अनपेक्षित रूप से दिखाते हैं. खत मित्रा के लिए उनके प्यार को दिखाते हैं, इनमें उस समय लोहिया का राजनीतिक करियर के प्रति असंतोष भी झलकता हैं. उन्होंने लिखा, “चाहे दिल में जितना भी दर्द हो, क्योंकि ऐसा है, फिर कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए. समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई जारी रहनी चाहिए.”

एक बार काफी आत्म-आलोचना के साथ उन्होंने एक नेता के रूप में अपनी विफलता की बात की. कभी-कभी लोहिया सामान्य रूप से राजनीति के बारे में इस बात को लेकर उदासीन हो जाते थे कि वो सफल क्यों नहीं हुए. एक खत में मित्रा से कोलोन के लिए कहते हुए लोहिया ने स्वीकार करते हुए लिखा कि वो “एक नेता या यहां तक लेखक भी नहीं बन सके.”

एक अन्य में उन्होंने लिखा, “मैं अब लगभग ये मानता हूं कि शार्क, चूहे और कछुए राजनीति के लिए फिट हैं. फिर भी राजनीति अल्पकालीन धर्म है, जिस तरह धर्म लंबे समय की राजनीति है, दोनों ही मानव जाति के सर्वोच्च गुण हैं. “

1962 में हार के बाद लोहिया ने उन योजनाओं की शुरुआत की, जो भारतीय राजनीति की धारा को बदलने वाली थीं. 1960 के दशक तक वो छोटे वैचारिक मतभेदों पर गठबंधन से इनकार कर देते थे. लेकिन तीसरे आम चुनाव के बाद लोहिया ने महसूस किया कि किसी भी एक पार्टी के लिए कांग्रेस को अपने दम पर हराना संभव नहीं है. चुनाव कांग्रेस को सत्ता में लौटने की एक औपचारिकता लगने लगे थे. सत्तारूढ़ दल की प्रशासन और देश की प्रत्येक संस्था पर पकड़ ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सरकार विरोधी माहौल का फैलाव न हो.

लिमये लिखते हैं, “अनिश्चित काल के कांग्रेस शासन की संभावना और नेहरू वंश के विनाश ने लोहिया को बेचैन कर दिया. वे नए रास्ते तलाशने लगे. “चुनाव के बाद अखबारों को दिए गए बयान में लोहिया ने अनुमान लगाया कि कुछ मौजूदा राजनीतिक दलों के विलय से कांग्रेस को हराने में सक्षम पार्टी का निर्माण हो सकता है.

उन्होंने 1962 के चुनावों में कम्युनिस्टों और जनसंघ की आंशिक सफलता की तारीफ की और उन्हें “उथल-पुथल वाली पार्टी” कहा. वो राजनीतिक विरोधियों जैसे कम्युनिस्टों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, और सी राजगोपालाचारी द्वारा स्थापित एक विशिष्ट धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपंथी पार्टी स्वतन्त्र पार्टी के पास जाकर सहयोग के तरीकों का पता लगाने लगे.

लिमये के अनुसार, “लोहिया एक नई पार्टी बनाने की इच्छा रखते थे, जिसमें वे कम्युनिस्टों के आंशिक ‘क्रांतिकारी उत्थान’ और जनसंघ के राष्ट्रवाद की ‘दृढ़ता’ को एकीकृत करेंगे. हालांकि जनसंघ का राष्ट्रवाद संकुचित था.”

लोहिया के दृष्टिकोण में आया यह महत्वपूर्ण बदलाव था क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक जनसंघ को सांप्रदायिक और अनैतिक करार दे रखा था. उन्होंने 1960 के दशक के दौरान जनवरी के एक अंक में लिखा था, “जनसंघ का दृष्टिकोण संप्रदायवादी है, लेकिन स्वतंत्रतावादियों या कम्युनिस्टों की तुलना में वे चतुर हैं. इसने हिंदू धर्म के सभी प्रतिक्रियावादी गुणों और मर्यादाओं को अपना लिया है. इसके चरित्र, भाषण, कार्रवाई और नीति में कोई निरंतरता नहीं है. लेकिन ये लोग सफलतापूर्वक टिके हुए हैं. समय और मांग के हिसाब से अलग-अलग समूहों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाई है. संकीर्ण संप्रदायवाद, (का नारा) अविभाजित भारत, सांस्कृतिक एकता और भाषण में लोकतंत्र और अल्पकालिक स्वार्थ का काम जनसंघ की नीति और पहचान है.”

लोहिया ने फैसला किया कि कांग्रेस को हराने का एकमात्र तरीका चुनाव पूर्व गठबंधन के माध्यम से विपक्षी वोट एकजुट करना है. इस रणनीति को उन्होंने गैर-कांग्रेसवाद का नाम दिया. पहली बार इसका परीक्षण 1963 में गुजरात की राजकोट की चार लोकसभा सीटों और उत्तर प्रदेश के अमरोहा, जौनपुर और फर्रुखाबाद के लिए किया गया. इन सीटों पर क्रमशः स्वातंत्र पार्टी के मीनू मसानी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जेबी कृपलानी, जनसंघ के दीन दयाल उपाध्याय और खुद लोहिया चुनाव लड़ रहे थे. चार दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और मसानी, कृपलानी और लोहिया जीते. ये पहला संकेत था कि कांग्रेस का प्रभुत्व अंत के करीब था.

1964 में लोहिया ने समाजवादियों को एकजुट करने के लिए काम किया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय करके संयुक्त समाजवादी पार्टी बनाई. (हालांकि, बाद में इससे अलग हुए एक गुट ने उस साल पीएपी को पुनर्जीवित कर दिया.)

लिमये ने ‘द बर्थ ऑफ नॉन-कांग्रेसिज्म’ में लिखा है कि लोहिया ने कांग्रेस पर तीन-आयामी हमले किए- “आपसी सामूहिक कार्रवाई और अदालतों के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ना; संसद और विधानसभाओं में सरकार के कुकर्मों को उजागर करना; और नो-कॉन्ट्रैक्ट चुनावी समझौतों को ठीक करने के प्रयास.” जैसा कि लिमये ने लिखा कि लोहिया इस बात से अवगत थे कि ऐसे गठबंधन “सिर्फ फायदे का सौदा नहीं हो सकते.”

“जनसंघ का दृष्टिकोण संप्रदायवादी है लेकिन स्वतंत्रतावादियों या कम्युनिस्टों की तुलना में वे चतुर हैं. इसमें हिंदू धर्म की सभी प्रतिक्रियावादी गुण हैं. इसके चरित्र, भाषण, कार्रवाई और नीति में कोई निरंतरता नहीं है लेकिन ये लोग सफलतापूर्वक टिके हुए हैं. समय और मांग के हिसाब से अलग-अलग समूहों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाई है.”

वो अन्य दलों को रियायत देने में भी किसी भी हद तक गए. एसएसपी, कम्युनिस्टों, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी को एकजुट करने के अपने प्रयासों में उन्होंने नीतिगत मुद्दों की गहराई से जांच करने के लिए एक सरकारी कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए कई संगोष्ठियों का प्रस्ताव रखा.

लोहिया के विचार को उत्साहित तरीके से नहीं लिया गया. जनसंघ चाहता था कि सेमिनार एक गैर-राजनीतिक समूह के बैनर तले आयोजित किया जाए. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पी सुंदर राय ने कहा कि उन्हें पोलित ब्यूरो की राय लेनी होगी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एसए डांगे तैयार थे और पीएसपी के एनजी गोरे चाहते थे कि सेमिनार बंद दरवाजे के पीछे हों. “भारत में राजनीतिक विकल्प” के नाम से 1967 की शुरुआत में एक सेमिनार हुआ. लेकिन इसमें कोई आम सहमति नहीं बन सकी. यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिभागियों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद थे. मिसाल के तौर पर स्वंतत्र पार्टी और जनसंघ का कम्युनिस्टों से कोई लेना-देना नहीं था, जबकि कम्युनिस्ट, जनसंघ और कांग्रेस के विरोध में एकजुट थे.

लोहिया ने उनसे उनके अलग सांस्थानिक और राजनीतिक पहचान को बनाए रखने को कहा, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि अगर वे साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए “कुछ ठोस सरकारी और विधायी कार्यक्रमों पर सहमत होना पड़ेगा.”

1967 का चुनाव नजदीक आ रहा था और कोई महागठबंधन नहीं दिख रहा था. आखिरकार राज्य-स्तरीय गठबंधन किए गए. जनसंघ ने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में अकेले लड़ने का फैसला किया. केरल में यूनाइटेड फ्रंट ने एसएसपी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ा. बंगाल में अजोय मुखर्जी की बंगाल कांग्रेस और सीपीआई और पीएसपी का गठबंधन बना. राजस्थान में भी एक तरह की सहमति बनी.

जब परिणाम आए तो कई विपक्षी नेताओं को इस वजह से झटका लगा क्योंकि वो गठबंधन की ताकत के बारे में लोहिया की राय से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि इससे कांग्रेस को हिलाया जा सकता है. हालांकि, लोहिया ने कन्नौज में कांग्रेस के एसएन मिश्रा को 472 वोटों से हरा कर मुश्किल से जीत हासिल की. लेकिन उनकी एसएसपी ने 23 सीटें जीतीं, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया. कांग्रेस बिहार में बहुमत पाने में विफल रही, जिससे गठबंधन सरकार के लिए रास्ता खुला. सीपीआई और जनसंघ जैसे जानी दुश्मनों ने संयुक्त विधायक दल के झंडे तले सरकार बनाने के लिए एसएसपी से हाथ मिला लिया.

बिहार में लोहिया को अन्य पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने का फायदा हुआ. हालांकि नए मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा एक कायस्थ थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पिछड़े नाई-समुदाय से आते थे. ठाकुर लोहिया के सबसे करीबी सहयोगियों में से थे और दोनों एक-दूसरे को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के दिनों से जानते थे.

1967 के चुनाव में पहली बार भारत सच में एक बहुदलीय लोकतंत्र बन गया. लोहिया द्वारा शूद्रों और अन्य जातियों की लामबंदी एक सफलता थी, जिसने भारतीय राजनीति को अधिक विविध बना दिया. लोकसभा में 520 में से 283 सीटों के साथ कांग्रेस ने अपना बहुमत बनाए रखा, लेकिन ये इसके समग्र प्रदर्शन में विघटन का पहला संकेत था. एक साथ विधानसभा चुनावों में, क्षेत्रीय दल जैसे पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, पश्चिम बंगाल में बंग्ला कांग्रेस और फारवर्ड ब्लॉक, ओडिशा और मध्य प्रदेश में जन कांग्रेस, बिहार में जन क्रांति दल, केरल में आईयूएमएल और महाराष्ट्र में किसान और मजदूर पार्टी ने अपनी पहचान बनाई.

चुनाव ने लोहिया को उम्मीदों से भर दिया. उन्होंने कहा कि “लालच, भ्रष्टाचार और दुराचार के अंत का समय आ गया है और “सादगी और कर्तव्य” का समय शुरू हो गया है.

वो गलत थे. 1967 के प्रयोग ज्यादा देर नहीं टिके. लोहिया यह देख कर बेचैन हो गए थे कि बिहार में उनके कई साथियों को कितनी जल्दी सत्ता के स्वाद ने बदल दिया. मंत्रियों ने खुद को सत्ता के जाल में फंसा लिया.

लोहिया ने एसवीडी की सरकारों को सलाह देना जारी रखा और तय बातों को पूरा करने पर जोर देना भी. बिहार सरकार ने गैर-लाभकारी खेती से लैंड टैक्स को अधपके तरीके से हटाया, सार्वजनिक जगहों पर अंग्रेजी का इस्तेमाल घटाया और महामारी-भ्रष्टाचार से लड़ने के कदम उठाए. हालांकि, कांग्रेस-विरोध के अलावा सत्ता में समाजवादियों ने पिछली सरकार से कोई अलग काम नहीं किया. एसएसपी नेताओं का लालच और लोहिया के आदर्श आचरण की मांग एक निरंतर चलने वाला संघर्ष बन गया.

सबसे महत्वपूर्ण विवाद में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल शामिल थे. मंडल ने 1967 के चुनाव में लोक सभा में एक सीट जीती थी. लेकिन वो इसे छोड़ देना चाहते थे और एसवीडी सरकार में मंत्री बनना चाहते थे. उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बने लिमये को मंडल से राज्य मंत्री का काम त्याग देने के लिए मनाने को कहा. मंडल ने संसद में एक फ्रंट सीट, एक बंगला और एक संसदीय समिति की अध्यक्षता की मांग की. लिमये शर्तें मान गए. फिर भी मंडल ने इस्तीफा नहीं दिया.

लिमये लिखते हैं, “उन्होंने कांग्रेस को एसएसपी में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनकी वैचारिक जड़ें अभी भी बरकरार थीं.” उन्होंने आगे कहा कि मंडल और एसएसपी को कई लोग जाति आधिरत गुटों में बंट गए. उन्होंने लोहिया के जाति विरोधी सिद्धांत को जातिवादी सिद्धांत बना दिया.

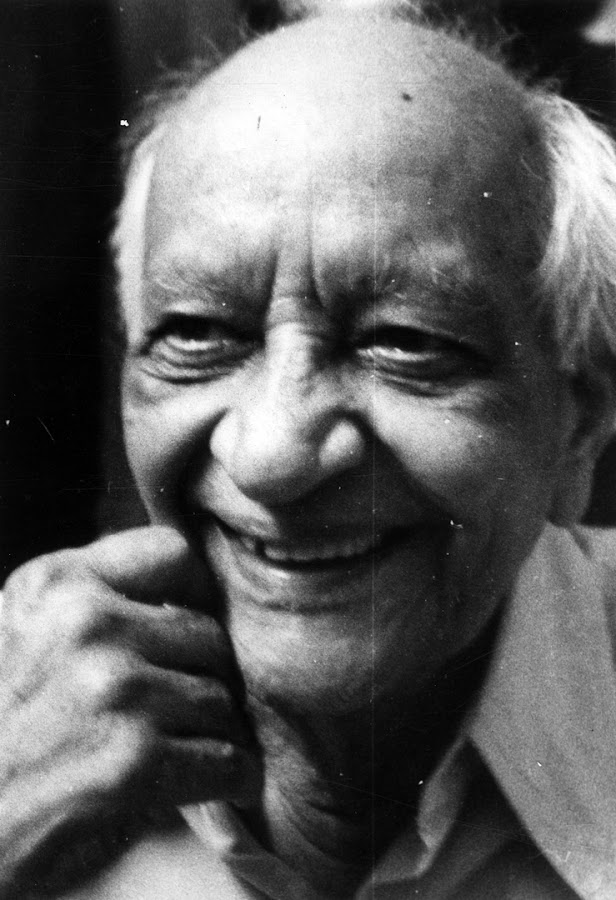

उस साल 30 सितंबर में लोहिया की बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन हुआ. ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं से जूझने के बाद 12 अक्टूबर 1967 को उनका निधन हो गया.

अभी थोड़े ही दिनों पहले मंडल ने बिहार सरकार गिरा दी थी और 40 विधायकों के साथ कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली. उन्होंने लोहिया की विचारधारा को “मारवाड़ी समाजवाद” कह कर खारिज कर दिया. जल्द ही अन्य राज्यों में एसवीडी सरकारों का पतन शुरू हो गया.

एसवीडी सरकारों की असफलता के लिए लिमये ने लोहिया की कमजोरियों के लिए जगह नहीं बनाने को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने लिखा, “कभी-कभी उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं रहता. वे उन मानवीय चीजों के लिए जगह नहीं रखते जिनके साथ भारत में काम करना पड़ता है.”

बिना किसी विश्वसनीय नेता के बंटे हुए विपक्ष ने कांग्रेस को 1971 के आम चुनाव में भारी बहुमत से वापस आने में मदद की.

(3)

असफल होने के बावजूद 1967 के प्रयोग का देश की राजनीति में बड़ा प्रभाव था. यह गठबंधन युग की शुरुआत थी, जिसने दलबदल की संस्कृति को भी जन्म दिया. ये आया राम, गया राम जैसे नेताओं का दौर था-जो दल बदलते रहते थे. यह नाम हरियाणा के विधायक गया राम से पड़ा था. दरअसल, 1967 में गया राम कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और 15 दिनों के भीतर फिर कांग्रेस में वापस आ गए. भ्रष्टाचार की संस्कृति आम हो गई. राजीव गांधी के दौर में दल-बदल कानून लागू किए जाने के बाद इस संस्कृति ने खुद को पुनर्जीवित किया. ये आज तक जारी है.

हालांकि गैर-कांग्रेसवाद ने कुछ समय के लिए विश्वसनीयता खो दी लेकिन ये आपातकाल के बाद फिर मजबूत हो गया. 1977 के आम चुनावों में लोहिया की कल्पना के रूप में पार्टियों के एक गठबंधन ने जनता पार्टी का रूप ले लिया था. जो कांग्रेस के बागियों, समाजवादियों, धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपंथियों और जनसंघ का एक मिलन था. हालांकि, भ्रष्टाचार, खराब आर्थिक प्रदर्शन और धर्मनिरपेक्ष सदस्यों और जनसंघ के नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच गंभीर वैचारिक विवादों के चलते जनता सरकार भी कुछ साल में गिर गई.

जब जनता पार्टी के नेतृत्व ने सदस्यों को पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दोहरी सदस्यता से बैन कर दिया तो जनसंघ के नेताओं ने एक नई पार्टी बना ली. उन्होंने इसे ‘भारतीय जनता पार्टी’ नाम दिया. इसके नेताओं ने जल्द ही एक जन-सामना की राजनीति विकसित की. सुविधा के अनुसार वे या तो अपनी आधुनिक जनता पार्टी राजनीति को लागू करते थे या कट्टर हिंदुत्व अपना लेते. इन सालों में बीजेपी लोहिया के गैर-कांग्रेसवाद का फल चखने में सफल रही है. वाजपेयी के नेतृत्व में इन्होंने पांच साल में सत्ता में आने वाली एकमात्र गैर-कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में पूर्ण बहुमत जीतने वाली पहली गैर-कांग्रेस पार्टी बन गई.

सीताराम येचुरी ने मुझसे कहा, “एक तरह से लोहिया ने जनसंघ को वैधता दी. लालू प्रसाद की राजद को छोड़ कर सभी रंगों के समाजवादियों ने जनसंघ और बीजेपी के साथ काम किया है. हमने नहीं किया.” येचुरी को याद था कि सीपीआई ने भी बिहार में 1967 में उस गठबंधन सरकार का समर्थन किया था जिसमें जनसंघ भी शामिल था. लेकिन उन्होंने वीपी सिंह सरकार में अपनी पार्टी के समर्थन का उल्लेख नहीं किया जिसे बीजेपी का भी समर्थन था.

1960 में लोहिया ने कांग्रेस की जैसी आलोचना की थी, वह अब बीजेपी पर लागू होती है. आज यह पार्टी भारतीय लोकतंत्र के लिए वैसा ही खतरा है. अगर कोई लोहिया की विचारधारा को अपने से जोड़कर देखता है, तो पाएगा कि वो जनसंघ की विचारधारा के उतने ही खिलाफ थे, जितना कांग्रेस के.

गठबंधन काल में समाजवादियों का विघटन हुआ. समाजवादी पार्टियों ने कई ऐसी क्षेत्रीय ताकतों को तोड़ दिया जिन्होंने जातियों को संगठित किया. लोहिया के निधन के बाद लगभग डेढ़ दशक लगे तब जाकर लोहिया के पक्के अनुचर ब्राह्मणवादी चमक को उधेड़कर भारतीय राजनीति के केंद्र में आए. उत्तर भारतीय राजनीति में ओबीसी और दलित के जोर में लोहिया का बहुत योगदान है. हालांकि इन दावों को उन विचारों, सिद्धांतों और राजनीतिक संस्कृति से पूरी तरह से अलग माना जाता है जिन्हें उन्होंने मूर्त रूप दिया था.

मुलायम सिंह जैसे अनुयायी हैं जिन्हें लोहिया ने 1967 में जसवंत नगर से खड़ा किया था और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता हैं जो लोहिया के प्रति निष्ठा का दावा करते हुए अपने ऑफिसों और चुनाव पोस्टरों में लोहिया की तस्वीर लगाते हैं और मौका देख कर लोहियावाद बघारते हैं. लेकिन लोहिया उस राजनीति का साथ कभी नहीं देते जो गठबंधन राजनीति की जगह सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से शोषित और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर खड़ी आज की जाति की राजनीति के रूप में विकृत हो गई है. इन सरकारों में भ्रष्टाचार और अपराध को जिस तरह से सामान्य बनाया गया है उस पर लोहिया के विचारों पर बात करने की भी जरूरत नहीं है.

अशोक वाजपेयी के मुताबिक लोहिया को “गांधी का सपना, नेहरू की इच्छा और सुभाष बोस का एक्शन विरासत में मिला.” लोहिया के मुख्य विचार जैसे कि दाम बांधो (एक दाम), जाति तोड़ो, ‘वर्ग संघर्ष-वर्ण संघर्ष’ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके समय में थे. इन विचारों को अब सिर्फ इनका अनुकरण करने वालों की दरकार है.

23 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तमिलनाडु में बीजेपी के बूथ स्तरीय के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. वे अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करने वाले थे लेकिन मोदी ने 2019 के लिए महागठबंधन बना रहे राजनीतिक दलों के प्रयासों पर हमला किया.

मोदी ने कहा, “आज कई नेता एक महागठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं. इनमें से कई पार्टियां और उनके नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रेरित होने का दावा करते हैं. लेकिन लोहिया कांग्रेस के प्रखर विरोधी थे और जिस तरह से कांग्रेस राजनीति करती है उसका विरोध भी उन्होंने किया था. कांग्रेस के साथ एक अपवित्र और अवसरवादी गठबंधन बनाकर वे लोहिया को किस तरह की श्रद्धांजलि दे रहे हैं?”

मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव भूल गए कि कांग्रेस ने कैसे उनके खिलाफ मामले बनाकर उन्हें परेशान किया? मोदी ने पूछा, “क्या इन दलों ने लोहिया के आदर्शों के साथ न्याय किया है?” “चौतरफा जवाब में ‘नहीं, नहीं, नहीं’ के जोरदार नारे लगने लगे.”

उन्होंने तब महागठबंधन का समर्थन कर रहे कांग्रेस और कई अन्य दलों के बीच संघर्ष के इतिहास के बारे में बात की, इनमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलुगु देशम पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं. उन्होंने कहा, “सच्चाई ये है कि ये तथाकथित महागठबंधन समृद्ध वंशवादियों का एक क्लब है. वो सिर्फ परिवार के शासन को जारी रखने के लिए हैं.”

महागठबंधन पर मोदी का हमला उनकी ही पार्टी के इतिहास के प्रति उनकी अनभिज्ञता दिखाता है. गैर-कांग्रेसवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बीजेपी अपने अग्रदूत की तरह अपनी विचारधारा के विरोधी कई दलों के साथ गठबंधन कर चुकी है. 1960 के दशक के बाद जब उन्होंने एसवीडी सरकारों में लोहियावादी समाजवादियों, कम्युनिस्टों और धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपंथियों का साथ दिया, तो शायद ही कोई चुनाव हुआ हो, जहां बीजेपी ने वैचारिक प्रतिद्वंद्वी के साथ गठजोड़ नहीं किया हो. येचुरी की तरह मोदी भी बीजेपी और सीपीआई (एम) दोनों द्वारा वीपी सिंह सरकार को दिए गए समर्थन को आसानी से भूल गए.

लोहिया ने समकालीन समय में क्या किया होता मोदी द्वारा इसका आकलन भी गलत व्याख्या की तरह लगता है. कांग्रेस को उखाड़ने का लोहिया का विचार यहां लागू नहीं होता क्योंकि कांग्रेस पहले ही उखड़ चुकी है. 1960 के लोहिया जिस तरह की आलोचना कांग्रेस की करते थे, अब वे बीजेपी पर लागू होती हैं क्योंकि यह पार्टी अब भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है. वे जनसंघ के विश्वदृष्टि के भी वैसे ही विरोधी थे जैसे कि वो कांग्रेस के थे. दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है.

योगेंद्र यादव ने मुझसे कहा, “चुनावी रणनीति के हिसाब वे आज के दौर में बीजेपी विरोध का हिस्सा होते. लेकिन लोहिया 2019 से दूर देखते और गठबंधन को केवल चुनावी रणनीति के रूप में नहीं देखते. नीति के मामले में लोहिया सामाजिक न्याय के जनक थे.” यादव ने आगे कहा, “इन नीतियों को मुख्यधारा की राजनीति में शामिल नहीं किया गया है. लोहिया का इस बात पर जोर था कि महिलाओं सहित समाज के निचले तबके की ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. यह उनकी विरासत का बड़ा हिस्सा है जिस पर काम किया जाना चाहिए.

गैर-कांग्रेसवाद का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी ने उठाया. इस चुनाव में गैर-बीजेपीवाद से किसे फायदा हो सकता है, ये अभी तक साफ नहीं है. लेकिन महागठबंधन पर मोदी के हमले से लगता है कि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि खतरा वास्तविक है. अगर ये सफल होता है तो उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन से बीजेपी हार सकती है.

अखिलेश यादव के साथ मेरे साक्षात्कार के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी लोहिया द्वारा तय किए गए रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, “2019 में सपा की विपक्ष के रूप में तीन गुना बड़ी भूमिका होने वाली है. सबसे पहले हम बसपा के साथ एक होने के डॉक्टर लोहिया साहब के सपने को पूरा करने जा रहे हैं” (ये लोहिया की अंबेडकर से हुए संवाद के संदर्भ में है). वो आगे कहते हैं, “दूसरा, हम इस नए मोदी मिथक की पोल खोलने जा रहे हैं और तीसरा हम अपने निर्णयों में बड़ा दिल दिखाकर एकता का प्रतीक बनने जा रहे हैं. हम विपक्ष को एकजुट करेंगे जो बीजेपी को फांस लेगा.”

फिर भी, मोदी सही हो सकते हैं कि ये दल लोहिया से सीखने में असफल रहे हैं. जब लोहिया ने एक महागठबंधन बनाने की कोशिश की तो वह चुनावी सामंजस्य से समझौता करने को तैयार थे. लोहिया ने सरकार के लिए नीतिगत लक्ष्य तैयार करने का काम किया जिसे वे अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रहे थे. आज के विपक्ष के पास बीजेपी को हटाने के अलावा कोई सामान्य रचनात्मक उद्देश्य नहीं है और संभावित साझेदारों के बीच के विवाद इस तरह के नहीं दिखते कि जो हल हो पाएंगे.

लोहिया की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक उनको मिली सफलता में नहीं है बल्कि जहां वे असफल हुए वह सीखने लायक है. जैसा कि लिमये ने कहा कि लोहिया कमजोरियों को “जगह” नहीं देते थे. महागठबंधन के नेताओं को भी अहंकार से ऊपर उठना होगा. न केवल दूसरों को जगह देनी होगी बल्कि अपनो को भी.