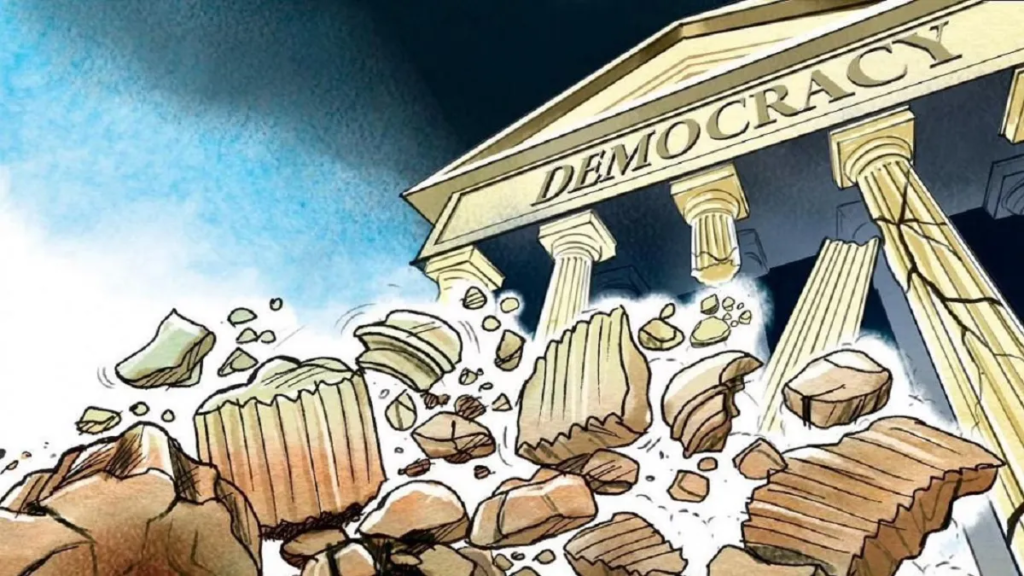

एक बार लोकलुभावन राजनीति में फंसने के बाद लोकतंत्र का बाहर निकलना आसान नहीं होता है। लेकिन यह भी सच है कि लोकलुभावन राजनीति का दौर बहुत दिन तक नहीं चल सकता है, खासकर भारत जैसे देश में। भारत जैसे देश में इसलिए नहीं चल सकता है कि सामाजिक अन्याय और आर्थिक अन्याय से उत्पीड़ित जनता के जीवन में भावुकता की चादर के नीचे नई-नई उत्पीड़कताओं को लोकलुभावन राजनीति जन्म देती रहती है। उत्पीड़कताओं की समग्रता को कम करने में पचकेजिया मरहम कम नहीं कर पाता है। लोकतंत्र की इस परिस्थिति से मन कुम्हलाता तो जरूर है। मन कोई पहली बार नहीं कुम्हला रहा है। झुंडी-मुंडीकरण से बचना होगा, मन को कुम्हलाने से बचाना होगा।

प्रफुल्ल कोलख्यान

किसान आंदोलन पर हैं, भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में। भारत में आंदोलन पर व्यवस्था जिस तरह से कहर ढा रही है, वह अप्रत्याशित है। जिससे निदान की अपेक्षा हो वही अप्रत्याशित व्यवहार करने लगे तो मामला कुछ अधिक ही गझिन हो जाता है। किसान जीवन की समस्याओं पर निष्ठुरता से नहीं, समझ और सहानुभूति के साथ विचार किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसका एक स्थानीय प्रसंग हैं तो वैश्विक प्रसंग भी है। किसान जीवन की समस्या की जड़ में एक बात यह भी है कि जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था का शहरीकरण हुआ उस अनुपात में अर्थव्यवस्था का ग्रामीकरण न के बराबर ही हुआ। किसानों की समस्याओं का गहरा संबंध संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जाति-आधारित पदानुक्रमिक समाज व्यवस्था से है। किसान आंदोलन में जुटे आंदोलनकारियों को सिर्फ भीड़ मानकर चलना अपने को गफलत में रखना है।

आम नागरिकों के प्रति सरकार का रवैया लोकतांत्रिक तो बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों के प्रति ही नहीं, सरकार से किसी भी तरह के लोकतांत्रिक सवाल करनेवाले, अपना हक मांगने वाले व्यक्ति, समूह, समुदाय के साथ ‘लोकतांत्रिक सरकार’ जैसा व्यवहार कर रही है, वह भयानक है। लगता है सतरू (सत्तारूढ़) पक्ष पूरे देश को झुंड-मुंड में बदल देने की अपनी चुनावी परियोजनाओं के सफल होने के प्रति “आश्वस्त” है।

hरोजी-रोजगार के लिए पात्रता की उम्र गंवाते युवा आकुल-व्याकुल हैं। रोजगार परीक्षाओं को पेपर लीक के बेलगाम सिलसिले में झोंक दिया गया है। सरकारी नीति से ‘अग्रिवीर’ पस्त हैं। पुरानी पेंशन की मांग को टरकाने, भटकाने से रिटायर्ड लोग हैं। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सहूलियतों के कानून अपनी जगह, अपमानित और रियायतों से वरिष्ठ नागरिक वंचित हैं।

मोटर गाड़ी से रौंद कर किसानों को मार दिये जाने वाले को प्रश्रय दिये जाने, विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय चुनाव आयोग समेत संवैधानिक संस्थाओं की विवेकहीन कार्रवाई किये जाने, नाजायज और असंवैधानिक तरीके से फंड जुगाड़ने जैसे किसी भी मुद्दे पर खौलते सवालों के प्रति सरकार का रवैया अप्रत्याशित ढंग से लापरवाह निष्ठुर और आक्रामक होता है। नागरिक समस्या के प्रति ऐसा रवैया, क्या लोकतांत्रिक पद्धति से चुनकर आई किसी ‘लोकतांत्रिक सरकार’ का हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं। कारण नागरिक ‘असंगठित’ सरकार ‘संगठित’! ‘असंगठित’ पर ‘संगठित’ का वर्चस्व तो सभ्यता संकट का मूल है; असंगठित यानी स्वाभाविक रूप से विकेंद्रित और संगठित यानी आक्रामक ढंग से केंद्रित।

पूंजीवाद और लोकतंत्र में एक स्वाभाविक अंतर्विरोध होता है; पूंजीवाद में सर्व-केंद्रीयकरणकी अपराजेय प्रवृत्ति होती है, जबकि लोकतांत्रिक विचारों के अंतःकरण में सर्व-विकेंद्रीयकरण का आश्वासन होता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में सर्वसत्तावाद का रुझान पूंजीवाद के माफिक बैठता है। अद्भुत नजारा होता है। कभी पूंजीवाद सर्वत्तावाद की गोद में तो, कभी सर्वत्तावाद पूँजीवाद की गोद में; यानी तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं! सर्वत्तावादी राजनीति लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच संतुलन बनाये रखने की कोई कोशिश नहीं करती है, इस तरह से लोकतांत्रिक ढांचे में बहुमत का नहीं तानाशाही हुकूमत का दखल हो जाता है। बहुमत पर बहुसंख्यक अपनी सवारी कस लेता है।

क्या माहौल है! अल्पसंख्यकों के ‘तुष्टीकरण’ का होहल्ला मचाकर नागरिक मिजाज में राजनीति का ‘दुष्टीकरण’ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, संवैधानिक संस्थाएं भी अपनी कार्रवाइयों के ‘लुच्चीकरण’ के रास्ते पर आगे-आगे चलते हुए, बिना कंधा बदले सत्ता की पालकी को 400 के पार ले जाने के लिए निकल पड़ी है। कहां है न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय? क्या संवैधानिक न्याय को‘बुलडोजर न्याय’ से विस्थापित नहीं कर दिया गया है?

असल में, भारत का लोकतंत्र आज कई संचयी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से घिर गया है। भारत की आजादी के बाद से ये समस्याएं धीरे-धीरे संचित होती रही हैं। इन समस्याओं का समग्र प्रभाव राजनीतिक लोकतांत्रिक की संरचना पर रह-रहकर उभर रहा है। राजनीतिक रूप से सरकारी नौकरियों के लिए उचित ही आरक्षणका तात्कालिक संवैधानिक उपाय किया गया था। दीर्घकालिक उपाय तो सामाजिक रूप से ही हो सकता है।

डॉ. आंबेडकर इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। इसलिए उन्होंने बहुत ही संवेदनशील लहजे में कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बहुत जल्दी न बदला जा सका तो भारत के राजनीतिक लोकतंत्र को झटका लग सकता है। इस संवेदनशील लहजे को ‘करुणाविगलित’ नजरिये से देखने की कोशिश हमें भरमा सकती है।

लोकतंत्र में अंतर्निहित अनिवार्य मूल्यों को जातिवाद से बाहर निकलकर गहरी सांस्कृतिक समझ और समकारक (ईक्वलाइजर) सहानुभूति से ही स्वीकार किया जा सकता है। यह सच है कि लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदला जा सका और आज भारत के राजनीतिक लोकतंत्र को ‘झटका-पर-झटका’ लग रहा है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जाति-व्यवस्था और लोकतंत्र को परस्पर विरोधी मानते थे। भारत में हिंदू धर्म में निहित जाति-व्यवस्था का दुष्प्रभाव सिर्फ जन्म आधारित अपरिवर्तनीय सामाजिक पदानुक्रमिकता तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसमें श्रेष्ठताओं और हीनताओं का अनिवार्य भाव-बोध भी सांस्कृतिक रूप से बद्धमूल रहता है। जातिवाद आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी लोकतांत्रिक मूल्यों और अवसरों को विघटित करता है। सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण की व्यवस्था से समुदाय से जुड़े व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में थोड़ा-बहुत दी सही बदलाव तो आ जाता है, लेकिन न तो उस व्यक्ति की अपनी सामाजिक स्थिति में और न उसके समुदाय की सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव आ पाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक स्थितियों में बदलाव का औजार नहीं हो सकती है।

आरक्षण की व्यवस्था से तात्कालिक राहत तो मिलती है, लेकिन इस आरक्षण व्यवस्था में दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव का उपाय निहित नहीं रहता है। सहानुभूति रखनेवाले उच्च-वर्ग या जाति के थोड़े-बहुत लोग अपनी बौद्धिकता या संवेदनशीलता में सामाजिक बदलाव को लेकर चाहे जितने भी निष्कलुष हों एक अपूरणीय फांक (Unbridgeable Gap) तो उनके विचार और संवेदना में रह ही जाती है। प्रसंगवश, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और उनके समकालीन उच्च-वर्ग या जाति के लोगों सामाजिक स्थितियों के मूल्यांकन या बदलाव के संदर्भ में व्यक्त चिंताओं को देखने से इस अपूरणीय फांक (Unbridgeable Gap) का पता आसानी से चल जायेगा।

यह अपूरणीय फांक (Unbridgeable Gap)जीवन के अन्य प्रसंगों में भी बहुत आसानी से दिख जायेगा। इस अपूरणीय फांक को उसके यथार्थिक स्वरूप में न देखकर पीड़ित समुदाय के लोग (अधिकतर बुद्धिजीवी) शंका की नजर से ही देखते रहे हैं। उनकी नजर में उच्च-वर्ग या जाति में पैदा लेनेवाला हर आदमी उनके लिए एक ही तरह का है, चाहे वह उनकी ही तरह से क्यों न सोचता हो। यह एक दुष्चक्र है।

किसी का किसी समुदाय में पैदा होने को उसके मूल्यांकन का आधार मानने के खिलाफ की लड़ाई में लगे व्यक्ति को केवल उसके पैदा होने के आधार पर ही ‘दोस्त-दुश्मन’ मानना ही तो जातिवाद है। इसमें एक पेच है, राजनीतिक पेच। किसी समुदाय के हित को उसी समुदाय के किसी व्यक्ति के नेतृत्व से नत्थी कर देने से सामाजिक और लोकतांत्रिक, दोनों ही मूल्यों की हानि होती है। नेतृत्व हासिल करनेवाले व्यक्ति को लाभ होता है, राजनीतिक लाभ, चुनावों में वोट को एकमुश्त कर लेने का लाभ।

सामाजिक और लोकतांत्रिक हानि क्या होती है? सामाजिक हानि यह है कि इससे जातिवाद और अधिक आक्रामक बन जाता है। वर्चस्वशाली समुदाय का उत्पीड़न बढ़ जाता है। उत्पीड़न का एक नया-नया मकाम बनने लग जाता है। कोई अपने जाति-समुदाय के नेता के आगे नाक रगड़े या किसी उच्च कही जानेवाली जाति में पैदा वर्चस्वशाली नेता के सामने नाक रगड़े, उसे क्या फर्क पड़ता है? लोकतांत्रिक क्षति यह होती है कि नेतृत्व में समुदाय को उसके हाल पर छोड़कर खुद वर्चस्वशील बनने और पहले से सक्रिय वर्चस्वशाली लोगों की जमात में शामिल होने की प्रवृत्ति उफान मारने लगती है।

सामुदायिक प्रभुता का राजनीतिक इस्तेमाल समुदाय की वास्तविक सामाजिक स्थिति में समकारक बदलावलाने मेंनेतृत्व दिलचस्पी खो देता है। अपने ही समुदाय और अपनी जाति पर वर्चस्व बनाये रखने में नेतृत्व अपनी सारी राजनीतिक ताकत खपानेलगता है। इस तरह जिससे ताकत मिलती है, उसी के हित के विरुद्ध आचरण करने लगता है। यही तो अन्य राजनीतिक नेता भी करते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से लोक की ताकत पाकर राजनीतिक नेताओं का यही लोक-विरुद्ध आचरण आज के लोकतंत्र का संकट है!

भारत की आजादी के बाद सत्ता-प्रदायी राजनीति के पीछे जितनी तेजी से लोग भागे, समाजसुधारी राजनीति से उस से अधिक दूर होते गये। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉ राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, ज्योति बसु, कर्पूरी ठाकुर, कांशी राम जैसे कई नेता जरूर कुछ आशा जगाते थे। लेकिन जल्दी ही सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध और सशक्त अनुयायी के अभाव में वे बौद्धिक चर्चा में तो बने रहे, लेकिन व्यावहारिक राजनीतिक में अप्रासंगिक होते चले गये।

भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिलना सचमुच गर्व की बात है, लेकिन समाजवादी आंदोलन के ‘फिनिश्ड प्रोडक्ट’की हालत देख ही रहे हैं। उम्मीद तो वामपंथी राजनीतिक दलों से भी बहुत रही, लेकिन देर-सबेर वे भी सत्ता-प्रदायी राजनीतिक प्रक्रिया में अपना सर्वस्व खो बैठे और आज राजनीतिक दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गये हैं। यह एक लंबी और त्रासद कथा है, फिर कभी। प्रभुता में मद तो होता ही है, मोह भी होता है। सामाजिक बदलाव की राजनीति प्रभुता के मद में उतना नहीं डूबी जितना मोह में फंसी।

कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ता-प्रदायी राजनीतिक प्रक्रिया की वैकल्पिक राजनीति, समाजसुधारी राजनीति शक्ति और दृढ़ता से आगे-आगे चल नहीं सकी। भारत की राजनीति ने वह दौर भी देखा है, जब पारस्परिक सहमति-असहमति के बावजूद सह-अस्तित्व, सम्मान के साथ कई आदरणीय सक्रिय थे। कहाँ वह दौर, कहाँ आज का यह दौर।

सामाजिक बदलाव का संकल्प लेकर राजनीति में सक्रिय हुए अधिकतर नेताओं का जुड़ाव निश्चित रूप से कांग्रेस से था। नेहरू युग के बाद राजनीतिक जरूरतों और उससे अधिक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तात्कालिकताओं में फँसती चली गई। सामाजिक बदलाव की राजनीतिक आकांक्षा को प्रतीकी ढंग से अंजाम देती रही, वह भी वोट के कारण। सामाजिक बदलाव की परियोजनाएं लागू होने में असहनीय विलंब को बर्दाश्त न कर सकी, कांग्रेस पार्टी खंड-खंड होती रही और फिर-फिर सम्हलती रही। राजनीतिक आपातकाल की कहानी भयंकर है, लेकिन इसके कारण और परिणाम के विस्तृत और स्वतंत्र विश्लेषण की भी आज जरूरत है।

कांग्रेस के खंड-खंड होने के पीछे द्विदिश पाखंड से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। 2004 तक कांग्रेस या उसका गठबंधन जब भी शासन में रहा, निश्चित ही समस्याओं से जूझता रहा। हां, इस बीच कुछ बेहतरीन लोकहितकारी योजनाएँ भी बनाई गई। कुछ अच्छे कानून भी लागू किये गये। लेकिन 2014 तक आते-आते राजनीतिक माहौल में बुनियादी परिवर्तन आ चुका था। भारत की आजादी के दौरान लगभग अलग-थलग रही हिंदुत्व की राजनीति अब पूरे उफान पर पहुंच गई थी। लोकलुभावन राजनीति के प्रवेश से भारत के राजनीतिक माहौल में बुनियादी परिवर्तनआ गया था। लोकप्रिय राजनीति और लोकलुभावन राजनीति में बहुत अंतर होता है।

अच्छे दिन के आने के वायदों और ऐसे ही बहुत सारे वायदों, जिन्हें बाद में जुमला कह दिया गया, ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। अन्य बातों के साथ-साथ आम नागरिकों को इस में ‘वैकल्पिक राजनीति’ की झलक दिखने लगी। धीरे-धीरे यह वैकल्पिक राजनीति एक बड़े नाटक, ‘इपिसोड’ में बदल रही थी। भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गये। उसके बाद विकसित हुई राजनीति का चाल-चरित्र-चेहरा धीरे-धीरे खुलने लगा। क्या और कैसे हुआ, यह अधिक विस्तार और स्वतंत्र रूप से अलग विश्लेषण का विषय है।

आज की परिस्थिति संक्षेप में, यह है कि राजनीतिक अतिचार से घबराये कांग्रेस से अलग हुए सामाजिक न्याय के झंडाबरदारविभिन्न राजनीतिक दल अपनी प्रासंगिकता बहाल करने के लिए कांग्रेस के साथ आ गये हैं। राजनीतिक प्रासंगिकता खोती जा रही कांग्रेस के लिए भी यह राहत की बात साबित हो रही है।

चुनावी गठबंधन के अलावा (I.N.D.I.A – इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इनक्लुसिव अलायंस) के बनने के इस महत्व को समझने की जरूरत है। इसमें एक चेतावनी भी छिपी है, यदि कांग्रेस समेत, सामाजिक न्याय के सभी झंडाबरदार दल सत्ता-प्रदायी राजनीति के फांस से बाहर निकलकर समाज सुधारी राजनीति की तरफ गंभीरता से नहीं लौटते हैं, तो वे अपनी राजनीति को फिर से अप्रासंगिकता के भंवर में डूब जाने से बचा नहीं पायेंगे।

दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस यदि सत्ता-प्रदायी राजनीति के बाहर अपने राजनीतिक एजेंडे पर नहीं लौटेगी तो उसे भी भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विश्वास है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के “न्याय योद्धा राहुल गांधी” सामाजिक अन्याय की राह न छोड़ेंगे। फिलहाल, यह तो देखने की बात है।

राजनीतिक रैलियों में मतदाताओं का एक जगह पर जुटना-जुटाना आम बात है। मतदाताओं के जुटान को मात्र भीड़ समझना या कहना एक असामान्य बात है। लोकतंत्र का प्राण बहुमत में निवास करता है। बहुमत को विवेक से विच्छिन्न कर दिया गया है। बहुमत को बहुसंख्यकवाद में बदल दिया गया है। अपने हर अन्याय में 140 करोड़ के समर्थन का दबदबा दिखाने के दंभ ने रैलियों में जुटनेवाली भीड़ को सहज और सामान्य नहीं रहने दिया है।

लोकलुभावन राजनीति भीड़ को झुंड में बदल कर राजनीति का झुंडीकरण करती है। बात यहीं नहीं रुकती है, कुछ नेता भीड़ के जुटान से हुलसित होकर कह उठते हैं कि जहां तक देखिये, मुंड-ही-मुंड दिखता है। लोकतंत्र का ‘झुंडी-मुंडीकरण’ लोकलुभावन राजनीति के प्रगल्भ नेता को हर तरह के स्वार्थ साधने की सहूलियतें देता है।

यह सच है कि एक बार लोकलुभावन राजनीति में फंसने के बाद लोकतंत्र का बाहर निकलना आसान नहीं होता है। लेकिन यह भी सच है कि लोकलुभावन राजनीति का दौर बहुत दिन तक नहीं चल सकता है, खासकर भारत जैसे देश में। भारत जैसे देश में इसलिए नहीं चल सकता है कि सामाजिक अन्याय और आर्थिक अन्याय से उत्पीड़ित जनता के जीवन में भावुकता की चादर के नीचे नई-नई उत्पीड़कताओं को लोकलुभावन राजनीति जन्म देती रहती है। उत्पीड़कताओं की समग्रता को कम करने में पचकेजिया मरहम कम नहीं कर पाता है। लोकतंत्र की इस परिस्थिति से मन कुम्हलाता तो जरूर है। मन कोई पहली बार नहीं कुम्हला रहा है। झुंडी-मुंडीकरण से बचना होगा, मन को कुम्हलाने से बचाना होगा।