कनक तिवारी

(1)

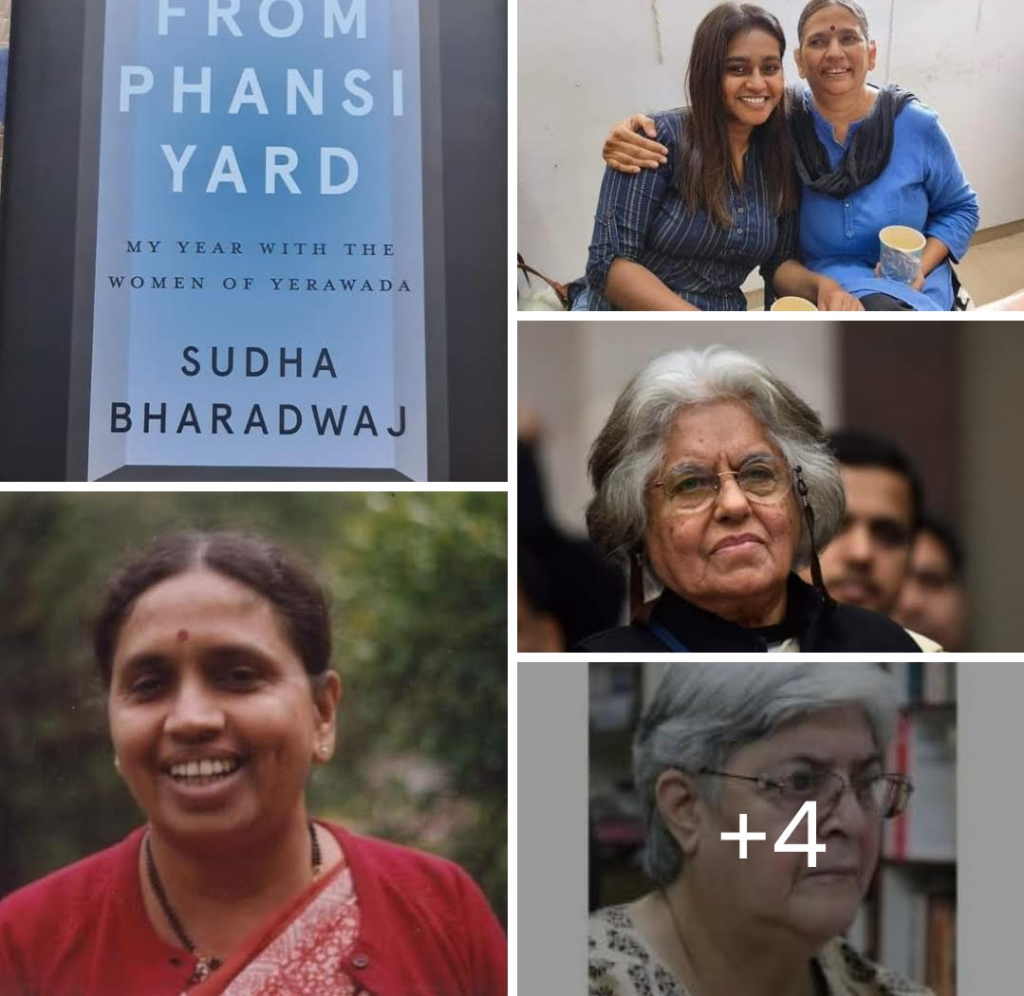

मेरी छोटी बहन, जूनियर और साथी रही सुधा भारद्वाज की हालिया प्रकाशित पहली किताब ‘फ्राॅम फांसी यार्ड‘ मेरे हाथ में कल आई। उसकी तीस पृष्ठों की भूमिका मेरे जेहन में रच बस गई। यह किताब कोई फंतासी या सुविचारित गद्य का बयान भर नहीं है। सरकार की क्रूरता के कारण भीमा कोरेगांव के काल्पनिक, बदनाम फौजदारी मामले में सुधा भारद्वाज के साथ देश के कई नामचीन मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और प्रतिष्ठित नागरिकोें को साजिश के तहत फंसाया गया है। वह भी एक तरह की धीरे धीरे दी जा सकने वाली फांसी ही तो है। यरवदा जेल में बंद रही सुधा ने लगभग तीन वर्षों से ज्यादा के अपने जेल जीवन के कसैले और वितृष्णा भरे अनुभवों को एक व्यापक मानवीय संवेदना के संदर्भ में अलग तरह से उजागर करने की कोशिश की है।

किताब का मूल कथ्य तो एक जेल में सड़ रहे उन इंसानों की करुण कथा है जो अन्यथा किसी भी घर की मां, बेटी, बहू जैसी भूमिकाएं अदा करने कुदरत ने पैदा की थीं। लेकिन वे अपनी ज़िंदगी की नाकामी और बदहाली में सांस लेते फांसी दिए जाने की प्रतीक्षा में मौत का जीवन जी रही है। ऐसा बयान लगभग 200 पृष्ठों में है। लेकिन इस किताब की भूमिका में प्रकाशक और पूरी दुनिया को यह भी तो जानना था कि कौन है सुधा भारद्वाज? जो जेल के जीवन से दो चार होती रहीं। जिन भी लोगों ने उनकी कथा लिखी पढ़ी है, वे जानते हैं कि सुधा की जेल कथा में दोहराव नहीं है। संवेदना और वेदना का एक अनोखा मर्मस्पर्शी चित्रण है। फिर दुनिया कैसे जानेगी कि यह किताब किसने लिखी या किसका यह आत्मपरक भोगा हुआ ज़िंदगी के कसैलेपन का बयान है। प्रकाशक जगरनाॅट की संपादकीय टीम ने सुधा को जानना चाहा। अन्यथा उन्हें एक किवंदती की तरह भी तो प्रचारित किया जाने का जोखिम हो सकता था। सुधा ने अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद होकर बयान करने के संकोच के भी कारण प्रकाशक टीम से कहा होगा कि वे सवाल करें और सुधा जवाब देंगी। यही हुआ। लगभग तीस पृष्ठों में सुधा का आत्मकथात्मक बयान है। वह लेकिन अपनी निरंतरता तक आने के लिए खुद के बयान के बदले दूसरों की जिज्ञासा के सवालों पर चढ़कर आया। यह तरीका सुधा ने सुझाया क्योंकि यही उन्हें मुफीद लगा।

सुधा का जन्म 1 नवंबर 1961 को संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर में हुआ। उनके यशस्वी माता पिता कृष्णा और रंगनाथ भारद्वाज प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने से अमेरिका में अकादेमिक गतिविधियों के सिलसिले में भेजे गये थे। वहां जन्म होने से सुधा अमेरिकी नागरिक हो गईं। साल भर बाद परिवार भारत लौटा। वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. पी सी. मोहालनोबिस से प्रेरित होकर अमेरिका भेजा गया था। बाद में फिर उनकी मां अपने अकादेमिक उत्कर्ष में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की फेलो बनाई गईं। वहां मेक्सिको के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पियेरो स्ट्राफा ने उन्हें बुलाया। वो खुद विश्व प्रसिद्ध अंतोनियो ग्राम्सी के सहायक रहे हैं। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई सुधा ने कैम्ब्रिज में की। इसी दरमियान उनकी मां को तपेदिक की बीमारी हो गई। तब बेहद पारंपरिक नानी ने उनका इंगलैंड पहुंचकर लालन पालन किया। तल्खी में सुधा कहती हैं वैसे तो उनकी मां का विदेश में बसने का इरादा नहीं था लेकिन अपने नितांत बचपन से सुधा ने भी गोरी चमड़ी के लोगों का काला मन और उनकी पाशविक हरकतें देख ली थीं। वे उनकी मां को नागवार गुजरीं। खासतौर पर जब उनकी छोटी बच्ची को यौनजनित नस्ल के टेलीफोन भी आने लगे। (वैसे ये सब तो आजकल के भारत में कोई न कोई अंधभक्त जहांपनाह के कारण कर ही रहा है।)

सुधा की मां एक संभ्रांत परिवार से होने से विदुषी होने के साथ हिन्दी शास्त्रीय संगीत की निष्णात गायिका रहीं। उन्हें अपने छात्रों से बहुत प्यार रहा है। वे समाजवादी रही हैं और नास्तिक भी। कर्नाटक के कारवाड़ कस्बे से उठा परिवार उनकी मां के कारण बेहद प्रेरणादायी होता गया। 1972 में उनकी मां ने जवाहरलाल नेहरू यूनिर्सिटी अर्थशास्त्र के एक बौद्धिक सर्किल के मौलिक और अनोखे संस्थान की स्थापना थी। केम्ब्रिज के दिनों की सुधा को अब भी बहुवर्णी साफ साफ याद है कि किस तरह वे अपनी मां के साथ नदी किनारे, स्कूल में और बाकी जगहों पर आती जाती रहीं, या किसी लायब्रेरी में बैठकर पढ़ने का उफान उनमें अनायास जाग गया था।

जेएनयू में रहते सुधा ने आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई की। सरकारी बस में स्कूल जाते तरह तरह के परिवारों के बच्चों से हमजोली होतीं। उनमें तथाकथित श्रेष्ठता का बोध जागा ही नहीं। वे धीरे धीरे उच्च शिक्षा के माहौल में अंदर ही अंदर विकसित होती रहीं। उसका भान उनको नहीं उनसे मिलने वाले लोगों को रहा है। नवयुवती सुधा ने आपातकाल की ज्यादतियों को महसूस किया था। जब वे फकत 14 बरस की थीं। इसलिए उनका राजनीतिक नज़रिया अलग तरह से वामपंथी और समाजवादी तेवर का बना है। वे दिलचस्पी के साथ बताती हैं कि उन्हें इतिहास, साहित्य और गणित में बराबर दिलचस्पी रही है। लेकिन इन तीनों विषयों को लेकर कोई डिग्री कैसे मिल सकती है। अंगरेजी भाषा में चाल्स डिकेन्स और भारत लौटकर प्रेमचंद उनके प्रिय लेखक रहे हैं जिन्होंने उनके जीवन को इस तरह प्रभावित किया कि वे दूसरों के जीवन को कैसे देखे परखें। कानपुर आईआईटी में सुधा का चयन हो गया। जहां उनकी असल शिक्षा हुई। वे याद करती हैं कि तब वक्त था जब 250 लड़कों के मुकाबले हम केवल 8 लड़कियां भरती हुई थीं। उनके बीच किसी तरह सहयोगी होकर खप जाने के बावजूद अपनी अस्मिता और इयत्ता के लिए जुगत करनी पड़ती थी। वे उन प्राध्यापकों को भी याद करती हैं जो गणित के नहीं लेकिन अन्य विषयों के रहे हैं। कानपुर में ही सुधा ने आज़ादी के आंदोलन और श्रमिक आंदोलनों का एक साथ जहीन और गंभीर अध्ययन और अवलोकन किया। उनमें अंदर ही अंदर कुछ पुरानी अवधारणाएं टूटती रहीं और उनकी जगह नई अवधारणाएं उगती रहीं। वे बाद में उनकी ज़िंदगी में होने का नजरियां बनीं। पढ़ाई करते करते वे मजदूर आंदोलनों में हिस्सा लेने लगीं। चाहे हश्र कुछ भी हो। वे जैसे अपनी सीमाओं से बाहर निकली चली जा रही थीं। इस सिलसिले में सुधा को बर्तोल्त ब्रेख्त भी याद आते रहे।( जारी रहेगा)!

ज़िन्दगी को आत्मा की ललकार (2)

राजहरा के मशहूूर उद्दाम नेता शंकर गुहा नियोगी के प्रभाव में 1982-83 में आने की भी सुधा की कथा है। नियोगी की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तारी के खिलाफ जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन किया और रिहाई के मांगपत्र में सुधा ने भी दस्तखत किए। जेल से बाहर आने पर नियोगी ने दिल्ली आकर कपड़ा मंत्री से बात की होगी। तब नौजवानों की एक टीम को नियोगी ने राजहरा आने का न्योता दिया। जहां छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ का संगठन मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 19 दिसम्बर 1983 को राजहरा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक वीर नारायण सिंह की याद में जानदार कार्यकम हो रहा था। उन्हें 1857 के जनयुद्ध के दौरान रायपुर में फांसी दे दी गई थी। यह ‘फांसी‘ शब्द सुधा के जेहन में शायद कहीं पैठ गया होगा। हजारों ग्रामीण मजदूरों की भीड़ राजहरा में लाल हरा झंडा लेकर वैसी ही पोशाकें पहने सुधा ने देखी। पिंजड़े से निकलकर कोई पक्षी आसमान में उड़ा हो ऐसा बोध अपनी मानसकिता का हुआ। छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ एक अलग तरह की श्रमिक संस्था रही है। ऐसा जज़्बा बड़ी बड़ी संस्थाओं और बड़े संगठनों में भी नहीं होता था। सुधा ने उसे जज्ब किया और अपनी मां को उथल पुथल की अपनी मानसिक पृष्ठभूमि से तटस्थ और वस्तुपरक होकर समझाया।

भिलाई में भी नियोगी ने अपने पैर पसारे थे। वहीं उनकी 28 सितम्बर 1991 को हत्या कर दी गई। आईआईटी के गणित विषय की पासआउट महिला का शहरों के ठाठबाट छोड़कर राजहरा की यूनियन से जुड़कर अखबारों की कतरन एकत्र करना, समाचारों के लिए प्रेस रिलीज तैयार करना, दफ्तर की झाडू लगाकर सफाई करना, दस्तावेजों का अनुवाद करना, खाना पकाना, वकीलों से पैरवी कराना और खासतौर से महिला श्रमिकों से मिलकर उनमें जीवन का संचार करना और सब में अनोखा एडवेंचर महसूसना-सुधा की ज़िंदगी हुई। इन्हीं दिनों सुधा को कार्ल माक्स से प्रभावित होने का बौद्धिक सुयश हुआ। मजदूरों की मांगों को लगातार कुचला जा रहा था। 1जुलाई(किताब में गलती से जनवरी छप गया है) 1992 को भिलाई में पुलिस गोलीबारी से 17 श्रमिक शहीद कर दिए गए। नियोगी ने उन्हें भिलाई जाकर काम करने के लिए कहा था। क्योंकि वहां नई पुरानी चुनौतियां उन्हें बुला रही थीं। भिलाई में भी सुधा को अवाम की तरह पापड़ बेलने पड़े। झोपड़ी में रहती थीं। ठीक उसी तरह का जीवन जीतीं जो वहां होता है। कर्मठ पुरुषों और नागरिकों से संवाद करते सारी मुकदमेबाजी झेलने के बाद सुधा यही देखती रहीं कि वे 2000 में खुद वकील बन गईं। मजदूर भी चाहते थे कि अपनी लड़ाई खुद लडे़ें। कहां तक व्यावसायिक वकीलों पर भरोसा करें? उन्हीं दिनों इंदिरा जयसिंह, वृन्दा ग्रोवर, नन्दिता हक्सर जैसे वकीलों ने काफी साथ दिया। सुजय पाॅल ने भी जो बाद में मध्यप्रदेश के हाई कोर्ट के जज बने।

इसी दरमियान मजदूरों के मामले पक, खप, त्रस्त होकर खांसते खखारते रहे। 2007 से सुधा ने बिलासपुर हाई कोर्ट में दस्तक देनी शुरू की। उन्होंने यह जरूर लिखा है कि वे तब एक बहुत अनुभवी संवैधानिक वकील कनक तिवारी को सहायता करती रही जो मजदूरों के मामलों में पैरवी करते रहे। सुधा को फिर लगा कि हाई कोर्ट की केवल वकालत से काम नहीं चलेगा। जनता की व्यापक समस्याओं को लेकर किसी बड़े से आंदोलन या प्रकल्प का ऐलान करना होगा। श्रमिकों के लिए कानून, वन अधिकार अधिनियम, आदिवासियों के साथ साथ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार वगैरह में अदालत के बाहर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करने एक एनजीओ ‘जनहित पीपुल्स रिसोर्स सेंटर‘ स्थापित किया। सुधा ने 1996 में ही एक बच्ची को गोद लिया था। वे आज तक उनका लालन पालन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में सुधा को भिलाई स्टील प्लांट के अलावा बाल्को, असोसिएटेड सीमेंट कंपनी, टाटा, एस्सार, वंदना पावर और कई संस्थाओं से जूझना पड़ा। दो दो हाथ करने पडे़े। फिर उन्हें छत्तीसगढ़ पीयूसीएल से जोड़ा गया जहां वे असाधारण रूप से संघर्षरत होने में अनोखा जोखिम अनुभव करती रहीं। सुधा ने कबूल किया कि वे एक असंतुष्ट भारतीय की तरह समझी जाएं। जब न्याय, बन्धुता, समानता और भाईचारे की भावना की सरकारी तौर पर हत्या की जा रही है। तो उन्हें बकौल एक मनुष्य के तौर पर खड़े होकर मन में आक्रोश क्यों नहीं होगा। कुछ अवांछित तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सुधा को दिल्ली जाना पड़ा। वहां वे नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी में अतिथि अध्यापक बन गईं। मुझे याद है। मैंने भावुकता में सुधा को फोन किया था क्योंकि उस वक्त मैं दुर्ग में अस्वस्थ था कि काश तुम मुझसे मिलकर बात करतीं। मैं उन परिस्थितियों का हल निकालता। वह एक अलग कथा है।

दिल्ली में रहते रहते सुधा को मौजूदा केन्द्र सरकार और अन्य निहित स्वार्थी संस्थाओं के साजिशी कृत्यों की वजह से भीमा कोरेगांव में पैदा किए गए बदनाम मुकदमे में कैद किया गया। उससे उनकी जेल यात्रा प्रारंभ हुई। उन्हें सशर्त जमानत दी गई है कि मुम्बई से बाहर नहीं जाएंगी। अपने मामले को लेकर बोलेंगी नहीं। अभी तो फिलहाल व्यस्त होकर वकालत कर रही हैं।

यह उनकी आत्मकहनी का अनुवाद नहीं है। सुधा की आत्मकथात्मक विवरणिका का भावानुवाद है, जो मैंने अपने तईं किया है। इसमें आपको एक झलक या झांकी मिलेगी। असल ज़िंदगी उससे कहीं ज्यादा व्यापक, तकलीफदेह और चुनौतीपूर्ण है। देखते हैं आगे और क्या लिख पाते हैं।

फ्राॅम फांसी यार्ड

ज़िन्दगी को आत्मा की ललकार (3)

1983-84 से 2000 तक सुधा आते जाते दल्ली राजहरा और भिलाई की मजदूर समस्याओं से यूनियन के बैनर तले रहकर जूझती रहीं। मैदानी जंग हो, या दुर्ग की जिला अदालत सहित श्रम न्यायालय के मुकदमे हों। सतर्क तथा संघर्षमय वकील बनने तक भी सुधा उन्हीं हालातों में कायम रहीं। वर्ष 2007 सुधा के जीवन में कई चुनौतियां और बदलाव लेकर अनायास आ गया। इसी वर्ष सुधा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में प्रैक्टिस करने का फैसला किया। मजदूरों के भी तमाम मुकदमे राज्य में परंपरागत शिथिल प्रक्रिया के चलते हाई कोर्ट पहुंच जाते थे। इस सिलसिले में मुझसे सुधा की बातचीत हो चुकी थी। मैंने उनके हाई कोर्ट एडवोकेट बनने के फैसले का स्वागत और समर्थन किया था।

अपनी आत्मकथात्मक टिप्पणियों में सुधा ने कई बातें बहुत सलीके, सावधानी और संकोच के साथ बताई हैं। एक घटना मेरी ओर से। सुधा को पक्षकार बनाकर मैंने बस्तर में टाटा कंपनी के संभावित स्टील कारखाने की स्थापना का विरोध करते जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की। संयोग वहां मामले की अंतिम सुनवाई के दिन हाई कोर्ट वकीलों ने अचानक किसी मुद्दे पर हड़ताल कर दी। मैंने वकीलों को समझाया कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित का मामला है। मुझे बहस करने अदालत के अंदर जाने दें। लेकिन अपने भावुक जोश में कई वकील बरामदे में ही लेट गए। यहां तक कहा सर हमारी देह पर चढ़कर जाइए। यह कैसे हो सकता था? तब अदालत में सुधा को पक्षकार होने से जाने दिया गया। चीफ जस्टिस पहले से तय किए बैठे थे कि उन्हें याचिका खारिज करनी है। एस्सार लिमिटेड की तरफ से विवेक तन्खा और टाटा की तरफ से कलकत्ता से कोई सयाने वकील आए थे।

मामला खारिज हो जाने पर दूसरे ही दिन मैंने अर्जी लगाई कि सुधा के साथ एक और याचिकाकार हैं। उनकी गैरहाजिरी में सुनवाई कैसे कर ली गई? फिर प्रकरण की वापस कायमी को लेकर मामला वर्षों तक लटकता रहा। हालांकि इसके बाद जनविरोध के कारण टाटा का कारखाना नहीं ही लगा। चुनौतियां पहाड़ के बराबर होती थीं। इस कलियुग में कृष्ण नहीं होता, जो अपनी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठा ले। सुधा ने सैकड़ों मुकदमे लड़े। किसानों की भूमि का जबरिया अधिग्रहण किया जाता हो। कोयले और बिजली के कारखाने लगाने से वातावरण और पर्यावरण को चुनौती दी जा रही हो। श्रमिकों को मुनासिब वेतन और यूनियन बनाने की आज़ादी तक नहीं हो। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि कई श्रमिकों के नामों को सुधा ने अपने आत्मकथात्मक वृत्त में अपने और इतिहास के अस्तित्व का हिस्सा बना लिया है। कितना रोमांचक है उसे पढ़ना! मोनेट इस्पात लिमिटेड बनाम जानकी सिदार, कन्हाई पटेल और कर्ण सिंह बनाम जिंदल पावर प्लांट, जांगसे पोया बनाम साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ काशीराम यादव, अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ भगवती साहू और जानकी साहू के जनवादी पसीने से सुधा की लेखनी सराबोर होकर स्याही बनी है। ऐसा कितने नेता कर पाते हैं?

2007 में ही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में फूट पड़ गई और सुधा एक धड़े के साथ होकर अलग हो गईं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा फिर अपनी वह शोहरत और ताकत नहीं हासिल कर सका। 2007 में ही चिकित्सक और मानव अधिकार एक्टिविस्ट विनायक सेन को गिरफ्तार किया गया। वे पीयूसीएल के छत्तीसगढ़ सचिव थे। उनकी जमानत की मैंने हाई कोर्ट में खुद पैरवी की थी। दो घंटे की जिरह के बाद सभी ने फोन और ई मेल के जरिए फैला दिया कि जमानत की संभावना है। मुझे सरकारपरस्त हाई कोर्ट जज के इन्कार पर भरोसा था। जमानत याचिका खारिज हो गई। फिर जिम्मेदारी सुधा के कंधों पर डाली गई। वे पीयूसीएल की दो बार सचिव निर्वाचित हुईं। सुधा के निकट जीवन साथी से भी उन्हें अलग होना पड़ा। सलवा जुडूम नाम का छत्तीसगढ़ में सरकारी अत्याचारी का प्रयोग बस्तर के 644 गांवों के रहवासियों को निर्वासित कर चुका था। उस बदनाम जुल्म सहित हम आदिवासियों के संघर्षों में दोनों पार्टियों की सरकारों के खिलाफ एकजुट रहे थे। मेरी किताब ‘आदिवासी की उपेक्षा की अंतर्कथा‘ की भूमिका में नंदिनी सुंदर ने मेरे योगदान का भी उल्लेख किया। सुधा ने लाखन सिंह और जुलेखा ज़बीन का भी उल्लेख किया।

सुधा को अंगरेजी साहित्य से भी लगाव होने के कारण कई बड़े रचनाकारों के साथ बौद्धिक सोहबत करने का अवसर होता था। उससे कहीं ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय प्रसिद्ध बैले जैसा अर्थात् ‘नाचा‘ को गांव वालों के साथ बैठकर सुधा रात रात भर सांस्कृतिक अनुष्ठान देखती गहरा तादात्म्य बनाती रही थीं। यह कम जननेता कर पाते हैं। सलवा जुडूम बस्तर, छत्तीसगढ़ और दुनिया के इतिहास का सबसे जघन्य सरकारी पाप हुआ है। बेहतर हुआ कि 2011 में नंदिनी सुंदर की याचिका पर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने ऐतिहासिक फैसला लिखकर यह कोढ़ की बीमारी साफ कर दी। हालांकि उसका दंश अब भी बाकी है। हजारों बेघर हैं। जाने कितने मर खप गए। पड़ोसी राज्यों में स्थायी पलायन कर गए। कांग्रेस और राहुल गांधी बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन कुछ करेंगे या नहीं यह तो भविष्य बताएगा। सुधा को बस आज भी कोफ्त है कि 2023 की आॅक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि भारत में 60 प्रतिशत राष्ट्रीय दौलत केवल 5 प्रतिशत लोगों के कब्जे में है। देश की बाकी आबादी के पास केवल 3 प्रतिशत दौलत समझी जा सकती है। तक्नाॅलाॅजी का अभूतपूर्व विकास हुआ है लेकिन प्रदूषण तो बढ़ रहा है। सरकारें हरित क्रांति लाने का दावा करती हैं, लेकिन खासतौर पर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा कुपोषण है। समाज की हर प्रक्रिया पर पूंजीवाद की कब्जेदारी है। करोड़ों रुपए की लागत से निजी अस्पताल बनाने की छूट है, लेकिन आम आदमी को दवा का प्रबंध 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हो नहीं पाया है।