द्वारका भारती

जिस सामाजिक ढांचे को हमने अपनी आंखें खुलते ही देखा था, वही ढांचा आज भी हमारे सामने उसी कद में खड़ा दिखाई पड़े तो वर्तमान स्थिति की भयावहता को आसानी से महसूस किया जा सकता है। विश्व बदल चुका है। नई मान्यताएं हमारे सामने दिन-प्रतिदिन नमूदार होकर हमें आश्चर्यचकित कर रही हैं। क्या भारत के बारे में ऐसा कहा जा सकता है? शायद नहीं। जिन सामाजिक-मान्यताओं, रुढ़िवादिताओं को गुजरे जमाने की वस्तु हो जाना चाहिए था, वे आज पुन: इस प्रकार उभारी जा रही हैं कि मानो इनके न रहने से भारत वैचारिक-स्तर पर एकदम गूंगा बन कर रह जाएगा। जिन सांस्कृतिक-आधारों को नेस्तनाबूद हो जाना चाहिए था, उन्हीं की पीठ पर लाद लेने की ललक आज पहले से कहीं तीव्रता में देखी जा रही है।

भारतीय समाज आज जिस राजनैतिक मंच द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, वह कहीं से भी यह अहसास नहीं होने दे रहा है कि पौराणिक-ग्रंथियों में अब ताजा रक्त प्रवाहित नहीं हो सकता। इसके लिए नए वैचारिक-आधारों की आवश्यकता है। वर्तमान राजनैतिक मंच यह भलीभांति जानते हुए भी कि नए भारत को नए रक्त की आवश्यकता है, पौराणिक-मुहावरों में ही अपनी सत्ता के रास्ते तलाशने की प्रक्रिया में दिखाई दे रहा है। हैरानी तब होती है जब हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हिंदू धर्म को ही इस देश का एकमात्र सनातन व अक्षुण्ण धर्म मानकर तमाम प्रकार की व्याख्याएं गढ़ते हुए देखे जाते हैं। इस संदर्भ में हम एक हिंदू विद्वान डॉ. एस. राधाकृष्णन की पुस्तक ‘रिलिजन एंड सोसायटी’ (1947) में उन विचारों को देख सकते हैं, जो उन्होंने भारत के बारे में व्यक्त किया है। इसका उद्धरण डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे ने पांच खंडों में लिखी अपनी पुस्तक ‘धर्मशास्त्र का इतिहास’ में इस प्रकार दिया है– “इस विश्व में जितनी संस्कृतियां एवं सभ्यताएं उत्पन्न एवं विकसित हुईं, उनमें केवल दो (भारतीय एवं चीनी) ही ऐसी हैं, जो पार्थियन (फारस वालों), यूनानियों, सिथियनों, हूणों, तुर्कों के बार-बार के बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक संघर्षों एवं संसोमों [उथल-पुथल] के रहते हुए भी चार-सहस्र (यदि और अधिक नहीं) वर्षों से अब तक जीवित रहीं हैं और अपनी परंपराएं अक्षुण्ण रख सकी हैं।”

उपरी सतह से देखने पर भारतीय समाज मंथर गति से चलने वाला ऐसा समाज प्रतीत होता है, जो कल-कल बहती नदी सरीखा बह रहा हो। लेकिन इसकी भीतरी सरंचना को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यही समाज एक रूई के फाहे-सा इधर-उधर भटकता हुआ अजूबा नजर आएगा। प्रसिद्ध साहित्यकार चक्रधर शर्मा गुलेरी के शब्दों में हिंदू धर्म एक ‘कछुआ धर्म’ बन गया है। अर्थात, लोगों से अलग-थलग रहना, किसी को छू जाने से छुईमुई की तरह बचना, अपने ही समाज के लोगों को अछूत बनाना, उनकी बस्तियां गांव से बाहर बनाना, उन्हें धर्मस्थलों में प्रवेश से रोकना, वेद सुन लेने पर उनके कानों में पिघलती हुई लाह डालना आदि धर्म बन गया।

हिंदू धर्म के भीतरी मचलती हुई वैचारिक-गंदगी को बहुत से विद्वान पुरुषों ने समय-समय पर खूब खंगाला है और इसको शर्मसार होने की स्थिति तक पहुंचाया भी है। यदि हम आरंभ से इस पर बात शुरू करें तो हम पाएंगे कि प्राचीन भारत में लोकायतों से लेकर जैन, बुद्ध की परंपरा से होकर, पेरियार के तीखे आक्रमण को झेलता हुआ यह धर्म डॉ. आंबेडकर के तीखे आलोचनात्मक प्रहारों से छलनी होता रहा है। कुछ लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं कि इतने आलोचनात्मक प्रहारों से बच कर भी यह धर्म अब तक जीवित क्यों बना हुआ है? इसके भीतर की सरंचना को लकवा क्यों नहीं मार रहा? यह प्रश्न सचमुच विचारणीय है।

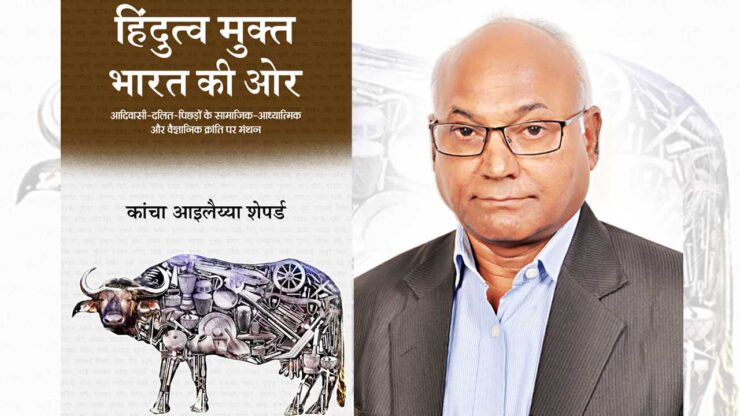

इसी प्रकार के प्रश्नों को लेखक कांचा आइलैय्या शेपर्ड की पुस्तक ‘हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर’ खंगालती है। हम इस 414 पृष्ठों वाली पुस्तक के रचयिता के जीवन संघर्ष की जानकारी प्राप्त कर लें तो हमें इस रचना को समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। राजनीतिक विज्ञानी और वर्तमान में भारत के प्रमुख और प्रभावशाली दलित-बहुजन हस्ताक्षरों में प्रो. कांचा आइलैय्या शेपर्ड ऐसी कई पुस्तकों के लेखक हैं, जो हमारा ध्यान खींचती रही हैं। वे 38 वर्षों तक अध्यापन के बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से एक प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त होते हैं। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के ‘सामाजिक बहिष्कार व समावेशी नीति अध्ययन केन्द्र’ के पूर्व निदेशक हैं। माना जा सकता है कि यह लेखक सामाजिक मुद्दों व धार्मिक परंपराओं के गहन जानकार हैं। वे सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए एक लेखक ही नहीं, समाज पर गहरी दृष्टि रखने वाले तेजतर्रार बुद्धिवादी भी हैं।

कहा जाता है कि जो ज्ञान हमें उठते नए प्रश्नों की ओर नहीं ले जाता, वह जल्दी मृत हो जाता है। कांचा आइलैय्या शेपर्ड की यह पुस्तक जिन प्रश्नों को जन्म देती हैं, वे एकदम नए तो नहीं हैं, लेकिन इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न अब ही उठाए जा रहे हैं, सदियों से इस पर बात होती रही है। मध्यकालीन संत परंपरा इन प्रश्नों के साथ ही आगे बढ़ती हुई देखी जाती है। लेकिन हम इसके साथ यह भी कहना चाहेंगे कि इस संत परंपरा के स्वर कभी भी एक सांस्कृतिक-आंदोलन के रूप में व्याख्यायित होते हुए नहीं देखे गए हैं। इसका स्वरूप वैचारिक क्रांति से कभी जुड़ता हुआ नहीं देखा गया। इस संदर्भ में हम डॉ. आंबेडकर की टिप्पणियों को देख सकते हैं।

इस देश की विभिन्न संस्कृतियों को खंगाल कर लिखी गई लगभग 13 अध्यायों में फैली हुई यह पुस्तक प्रथम दृष्टया ही एक विचारोत्तेजक कृति होने का आभास देती है। यदि हम यह कहें कि आज के संक्रमण काल में इस प्रकार की पुस्तकों की भूमिका एक प्यासे यात्री को जलपान कराने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। आदिवासी समाज से आरंभ होकर इस पुस्तक की यात्रा देश के विभिन्न उत्पादक वर्गों, जिन्हें आजतक पांवों के नीचे कसमसाते रहने की स्थिति में ही रखा गया है, की सामाजिक-आध्यात्मिक व दार्शनिक प्रणालियों से परिचित करवाती हुई आगे बढ़ती जाती है।

इस दिशा में पहले भी कुछ इतिहासकारों ने चर्चा अवश्य की है। इनमें प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक डी.डी. कोसंबी की दो पुस्तकों की चर्चा की जा सकती है। इनमें एक पुस्तक ‘भारतीय इतिहास के अध्ययन की भूमिका’ (अनुवादित) तथा ‘प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता’ (अनुवादित) उल्लेखनीय है। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में इन पुस्तकों से बहुत सहायता मिलती है। लेकिन कांचा आइलैय्या की यह पुस्तक एक ऐतिहासिक कृति तो नहीं है, लेकिन जिन तथ्यों को इतिहासकार नजरंदाज कर जाता है, यह पुस्तक उन्हीं पर गहन विचार करती हुई आगे बढ़ती है। एक इतिहासकार उस समय की राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा ही करता है, उन लोगों के दारूण जीवन की नहीं, जिनको मार-पीट कर इतिहास बना दिया गया। ऐसे इतिहासकारों को या तो अप्रमाणित माना जाता है या सांप्रदायिक इतिहासकार।

यह पुस्तक एक ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक होने का दम तो नहीं भरती, लेकिन भारतीय इतिहास का वह काला अध्याय अवश्य सामने लाती है, जिसके चिह्न हम आज भी महसूस कर सकते हैं। कहीं-कहीं कुछ इतिहासकार वहां अवश्य पहुंचते हुए देखे जाते हैं, जहां पहुंचने की चेष्टा बहुत कम बुद्धिजीवी करते हैं। इस संदर्भ में हम इतिहासकार इरफान हबीब की चर्चा करना चाहेंगे, जो कांचा आइलैया की इस पुस्तक के साथ न्याय करते हुए दिखेंगे, जो लिखते हैं–

“गांव की सेवा-टहल करने वाली जातियों के लोग, सामाजिक परिधि के बाहर ही रहे। वे अपने साथ मनमाना व्यवहार किए जाने को अभिशप्त थे। चूड़ामणि ने कच्ची मिट्टी का एक किला बनवाया, जिसके चारों ओर खाई थी। उसने उसका नाम भरतपुर रखा। उसने विभिन्न गांवों में बहुत-से चमारों को पकड़ा (जो हिंदुओं के टहलुआ कहे जाते हैं) और उन्हें उस खाई के रख-रखाव का काम सौंप दिया।” हालांकि यह संदर्भ हबीब किसी अन्य पुस्तक से लेते हैं, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस देश के सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश में निम्नजातियों का स्थान कहां था?

संस्कृत मूल की भाषाओं के बारे में कांचा का आकलन इस बात की पुष्टि करता है कि संस्कृत मूल की भाषाएं जातिवाद को जारी रखने तथा पुष्ट रखने में सहायक रही है। लेखक के इस तथ्य को नकारना असंभव है कि संस्कृत भाषा इस देश की पौराणिक कही जाने वाली संस्कृति की जनक भी है तथा इसको बनाए रखने में जिम्मेदार भी है। इसकी जगह लेखक द्वारा अंग्रेजी का आह्वान कहीं से भी गलत नहीं लगता। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक सोच के लिए खिड़क़ी का काम करती है, को नकारा नहीं जा सकता। जो लोग संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ा-सा भी ज्ञान रखते हैं, वे अच्छे से जानते हैं कि इस भाषा के कारण ही ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को नए पंख लगे थे।

लेखक यद्यपि संस्कृत भाषा की ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम संस्कृत भाषा के व्याकरण को तैयार करने वाले पाणिनि की चर्चा करें तो देखेंगे कि अष्टाध्यायी या उस पर आधारित सिद्धांतकौमुदी का काम सिर्फ यही था कि कैसे जातिवाद, ब्राह्मण की उच्चता, शूद्र के लिए नीचता, स्त्री के प्रति मर्दवादी घटिया दृष्टिकोण अपनाया जाए। कहा जाता है कि पाणिनि के सूत्र पढ़ना या मनुस्मृति का पाठ करना, दोनों एक जैसा ही कार्य है। वस्तुत: यह व्याकरण नहीं, ब्राह्मणवाद की शिक्षा है। कांचा आइलैय्या शेपर्ड की इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि अधिकतर ब्राह्मणवादी लेखकों ने अपनी कथित संस्कृति की गरिमा और महानता का दावा करते हुए अनेक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन्हें यह अनुभव करना शेष है कि वनवासी और गिरिजन जैसा ठप्पा कितना अवमाननापूर्ण और अपमानजनक हो सकता है। जैसा कि एक जनजातीय व्यक्ति ने कहा– “भेड़िए समझते हैं कि भेड़ जिंदा रहने के लायक नहीं, उन्हें बस मार दो।”

यह पुस्तक ऐसे अनेक सामाजिक तथ्यों से हमें वाकिफ करवाती है, जिन्हें हम पढ़ कर चौंक उठेंगे। जिस संस्कृति में हम सांस लेते हैं, उसी के बारे में हम इतने अनभिज्ञ होते हैं कि इसे महसूस नहीं कर सकते। आदिवासियों के जीवन के बारे हमारा ज्ञान उतना ही कम है जितना किसी पड़ोसी देश के बारे में हो सकता है। हमारी दृष्टि में यह आदिवासी आज भी इस रूप में जीवित हैं कि वे खाने-पीने के मामले में बहुत असभ्य हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि देश का ब्राह्मण यहां यह बताता है कि भोजन केवल खाने, आनंद उठाने और जीवित रहने के लिए है, तो एक आदिवासी सिर्फ जीवन चलाने के लिए ही खाता है। खाने को लेकर इस प्रकार के कई रहस्योद्घाटन यह पुस्तक करती है। भेड़, बकरी और मुर्गे का स्वाद जनजातीय लोगों द्वारा ही सिखलाया और मानकीकृत किया गया। इस प्रकार कंद-मूल खाने की उपयोगिता भी यही जनजातीय लोग बताते हैं।

इसी प्रकार आम धारणा यह है कि जनजातीय लोग हिंसक प्रवृति के होते हैं, लेकिन यह पुस्तक हमें यह बताती है कि कुदाल, हंसिया, कुल्हाड़ी, बरमा, धनुष और तीर जैसे उपकरण जनजातीय लोगों ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित किए, लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों ने इसे एक खतरनाक हथियारों के रूप में प्रयोग किया। राम सरीखे हिंदू युद्ध नायकों द्वारा तकनीकी उपकरणों तथा तीर-धनुष का प्रयोग युद्ध के अस्त्रों के रूप में किया। परशुराम ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जनसंहार के लिए एक घातक हथियार के तौर पर किया तो जनजातीय लोग इसका प्रयोग अपना आहार संसाधन जुटाने हेतु करते हुए देखे जाते हैं। इस अंतर को समझ लेने के बाद अंधकार के वे बादल छंट जाते हैं, जो जनजातीय लोगों के बारे में फैलाए गए हैं। जबकि यह पुस्तक हमें बताती है कि यह मानव की विकासवादी प्रक्रिया और आध्यात्मिक संस्कृति का मजाक है।

बहुत कम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जनजातीय लोगों द्वारा ही किए गए। देश के राष्ट्रवाद को देश के ब्राह्मणों ने अपनी मर्जी मुताबिक गढ़ा। यह तथ्य भी हमें हैरान करता है कि विश्व के सभी धर्मों में केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों ने ही हत्यारों को देवताओं का दर्जा दिया।

आदिवासी महिलाओं के बारे में यह पुस्तक स्पष्ट करती है कि हिंदू, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों के एक साथ रखने पर भी उनकी अपेक्षा स्त्रियों की स्वायत्तता कहीं अधिक है। हर हिंदू ग्रंथ में स्त्रियों को लैंगिक कैद में गुलाम बना कर रखा है, लेकिन आदिवासी स्त्री इससे कहीं अधिक प्रगतिशील चरित्र रखती है।

‘सबाल्टर्न वैज्ञानिक’ नामक अध्याय में यह पुस्तक माडिगा अर्थात जिनको उत्तर भारत में ‘चमार’ कहते हैं, के बारे में चर्चा करती है। हिंदू धर्म में इनके बाड़ों को अस्पृश्यों– चांडाल, म्लेच्छ, अत्यंज, पंचम या तेलुगु में अंतरानोलू आदि से संबंध दिखाया गया है। हिंदू धर्म ने इन लोगों के लिए घृणा व तिरस्कार प्रकट करने के लिए जो अमानवीय शब्दावली इस्तेमाल की है, वह हिंदू धर्म ग्रंथों से आई है। यह पुस्तक बताती है कि इन लोगों की इतनी अवलेहना की गई है कि संसार में कहीं इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता। भारत के पौराणिक साहित्य में कहीं भी इन लोगों की चर्चा नहीं मिलती। ब्राह्मण लेखकों के लिए साहित्य का अर्थ सिर्फ युद्ध और प्रेम था। उनके ग्रंथों में उत्पादकता, रचनात्मकता और विज्ञान नहीं मिलता। इसी आधार पर ब्राह्मण संस्कृति को सभी परजीवी संस्कृतियों अर्थात् दूसरों के श्रम पर अपना पेट पालने वालों की मां है।

ब्राह्मणवाद की दृष्टि में दलित का अर्थ वह समूह था, जो महान विचारों की सर्जना नहीं कर सकता है। पुस्तक यह बताकर हैरान कर सकती है कि ब्राह्मण हो या बनिया, कोई भी चमड़े से मुक्त नहीं था। सभी देवताओं ने मांसाहारी होना चाहा और चमड़े की वस्तुएं भी उन्हें प्रिय थीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में चमड़े के कुटीर-उद्योग को स्थापित करने का कौशल चमारों ने हजारों सालों में अर्जित किया।

मसलन, भीगी खाल को सड़ने से बचाने के लिए नमक की उपयोगिता का आविष्कार चमारों ने सदियों पूर्व कर लिया था। लोहे के चाकुओं का संपूर्ण विकास भी दलितवाड़ों के आसपास ही हुआ माना जा सकता है। बढ़इयों, लुहारों द्वारा बनाए लकड़ी और लोहे के चाकू बाद में ही अस्तित्व में आते हैं। जूते सिलने की सूईनुमा औजार, जिसे आजकल ‘कुड़ी’ भी कहा जाता है, पहले लकड़ी की बनाई गई। बाद में इसने लोहे का रूप लिया। कृषि उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं, जैसे चमड़े की रस्सी, थैलों और बाल्टियों के अलावा चप्पलों और जूतों जैसे चमड़े के उत्पादों के विकास में इस औजार की निर्णायक भूमिका रही है। प्रथम वाद्य यंत्र का आविष्कार चमड़े से ही होता है। चमड़े की धौंकनी ने लोहे को पिघलाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुस्तक के ये पृष्ठ हमें बताते हैं कि इसी धौंकनी ने कृषि कार्यों में एक नया मोड़ दिया। सिंचाई के लिए कुंओं से पानी निकालने के लिए जो बाल्टियां प्रयोग में लाई गईं, वे भी चमड़े की थीं। कृषि उद्योग सिंचाई के कारण बढ़ा-फूला।

सभ्यता की व्याख्या इन्हीं उत्पादक-प्रक्रियाओं से होनी चाहिए। संस्कृति वास्तव में चीजों को उपयोगी बनाने के उद्यम का उपोत्पाद है। लेकिन ब्राह्मणों ने संस्कृति की अपनी एक छवि गढ़ी, जिसमें दलितों और किसानों के कार्यों को अनदेखा करते हुए भारतीय संस्कृति को मंदिरों और शिवालयों आदि के इर्द-गिर्द केंद्रित कर दिया। इस प्रकार की सूचनाएं हमारे पास बहुत कम पहुंचती हैं। भारत के विश्वगुरु बनने की होड़ में देश के इन्हीं कथित सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने की गतिविधियां आज भी देखी जाती हैं। इस प्रक्रिया में वह कामगर वर्ग कहीं नहीं दिखता, जो इस देश का पेट भरता है, नंगे पांव ढंकता है, जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठंडे पानी की बोतलों को आज हम देखते हुए यह भूल जाते हैं कि कभी यही ठंडा पानी चमड़े की बोतलों और थैलों में हुआ करता था।

यहां पर पुस्तक में की गई यह टिप्पणी चौंका सकती है कि इस ब्राह्मणवाद ने हर चीज को अपने आराम के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही, वह आराम किसी और को हरगिज न मिल सके, इसकी भरसक कोशिश भी की गई। इस तथ्य को कितने लोग जानते हैं कि चार हजार वर्ष पूर्व जूते-चप्पल बना कर चर्मकारों ने खेती और निवास के लिए भूमि को अपने अनुकूल बनाने के रास्ते का एक बड़ा कांटा दूर कर दिया? लेकिन इसी करामाती चप्पल को ब्राह्मण पुजारियों ने अपने आसपास भी नहीं फटकने दिया।

इसी प्रकार यह पुस्तक समाज के अन्य उत्पादक जातियों की चर्चा करती हुई आगे बढ़ती है, जिनमें माला जाति जो कि कृषि, दुग्ध उत्पादन करना, कुओं से पानी निकालना आदि कई छोटे-मोटे काम करती है, भी शामिल है। इन मालाओं ने पशुओं को प्रशिक्षित करना और कृषि विज्ञान को विकसित करना कहीं और कैसे सीखा होगा? इसका ज्ञान देती हुई यह पुस्तक कहती है कि यह एक निरंतर संघर्ष था। कृषि उत्पादकता से संबंधित अवधारणाएं वेदों या शास्त्रों से उनके हवाले नहीं की गईं। पुस्तक बताती है कि यह ऐसे ग्रंथ थे, जिन्होंने केवल ब्राह्मणवादी जातियों को संबोधित किया और मिट्टी, बीज, मनुष्यों और पशुओं के परस्पर मूल संबंध को समझ नहीं पाए।

इस पुस्तक के पृष्ठों की रोमांचक यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक और जाति जिनको तेलुगु क्षेत्र में मांगली तथा उत्तरी भारत में नाई कहते हैं को एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में देखते हैं। इन लोगों के बारे में यह पुस्तक बताती है कि यह मांगली जाति इन अर्थों में सामाजिक चिकित्सक थी, क्योंकि यह मनुष्य की शारीरिक सरंचना का ज्ञान रखते थे और यह जानते थे कि शरीर को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रखा जाता है। उनके पास उपलब्ध ज्ञान हमें दर्शाता है कि जबसे मानव सभ्यता ने एक सभ्य सामाजिक सरंचना में स्वयं को बदलने के लिए अपनी बर्बर वृत्तियों को त्यागा, उन्होंने स्वयं को सामाजिक चिकित्सक समझा।

यह लोग स्वास्थ्य के बारे में बहुत जानकारी रखते थे। नाई के बारे में चर्चा करते हुए यह पुस्तक बताती है कि आदमी की हजामत मानव शरीर के अंगों की रक्षा करने की प्रथम अवस्था थी। शरीर की हजामत, नाखून काटने और उन्हें रगड़ कर सुंदर बनाने की प्रथा व सेवाएं थीं, जिन्हें नाइयों ने सदियों से प्रदान किया। यह कार्य मनुष्य को पशु से अलग करता है, क्योंकि पशु अपने शरीर की हजामत नहीं कर सकते। नाई खोजकर्ता थे। नाई के उस्तुरे को यह पुस्तक भारतीय सभ्यता का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक बताती है। यह क्यों सभ्यता का प्रतीक माना गया है, इसके बारे में बताया गया है कि यह उस्तुरा आज भी भारतीय शल्य-चिकित्सा का प्रथम महत्वपूर्ण औजार है। यह लोग सैंकड़ों वनस्पति औषधियों का ज्ञान रखते थे और लोगों का इलाज करते थे। इनका ज्ञान भारतीय आयुर्वेदिक-चिकित्सा का मुख्य स्रोत है। लेकिन ब्राह्मणवाद ने इन मांगलियों के ऐसे महान ज्ञान को अज्ञान घोषित कर लोगों के उपचार का मुख्य स्रोत मंत्र बता कर नष्ट कर दिया।

वहीं नाई स्त्रियां सर्वोत्तम प्रसाविका थीं जो कि प्रसव को आसान और बर्दाश्त करने लायक बनाने की विधि में पारंगत थीं। प्रसव के पश्चात् नाल काटने में माहिर थीं।

इसके आगे के अध्याय में यादवों और भैंसों के बारे चर्चा की गई है। आर्थिक शब्दावली में इन्हें गोपालक कहा गया है। वे लोग जो पशु चराते हैं और जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहे हैं। पशुओं को घरेलू बनाने में यादवों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्राह्मणों के जीवन और पुराणों में भी भैंस के दूध को एक आध्यात्मिक और दैवी स्थान दिया गया है, लेकिन अपने काले रंग के कारण हिंदू धर्म में खुद उसे आध्यात्मिक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। पुस्तक इस बात का खुलासा भी करती हैं कि चूंकि आर्य लोग प्रकृति से नस्लवादी रहे हैं, इसलिए जो लोग उनके रंग, संस्कृति और जीवन-शैली से मेल नहीं खाते थे, उनका अपमान किया गया। सफेद रंग को लेकर हिन्दू धर्म में असाधारण सम्मान है। इसी कारण गो-राष्ट्रवाद की रचना भी सफेद गाय के इर्द-गिर्द बुनी गई है। भैंस को काले रंग के कारण तिरस्कृत किया गया है।

इसी प्रकार भेड़ को भी हिंदू रीतिजगत में कोई सम्मान नहीं मिला है। पुस्तक बताती है कि ऋग्वेद से लेकर भगवद्गीता तक कोई भी ग्रंथ भेड़ व बकरी को सम्मानजनक स्थान देता हुआ नहीं देखा जाता। इसी कारण दूसरे वर्गों के साथ गड़रियों को भी सामाजिक अपमान झेलना पड़ा। बताया गया है कि ब्राह्मण यदि क्रोध में होता है तो इन यादवों को मवेशी संस्कृति वाले मानुष कह कर अपना क्रोध शांत करता है। कृष्ण के तथाकथित वंशज होने के बावजूद भी समाज में इनका स्थान सर्वोत्तम नहीं है। जबकि ईसाई धर्म तथा मुस्लिम धर्म में इनका स्थान निम्न नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह अपने आपको भेड़ों के बीच रहने वाले तथा उनसे प्यार करने वाले ऐसे गड़रिया बताते थे, जिनको लोग आज भी प्यार करते हैं। बाइबिल में आज भी इन्हें ऊंचा सामाजिक और नैतिक स्थान दिया गया है। यह पुस्तक पैगंबर मुहम्मद के बारे में बताती है कि वे भी गड़रिया ही थे। जिस समय अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी बख्शी, वे भेड़ें चरा रहे थे। इसी कारण उनको ‘काली कमली वाला’ कहकर सम्मान दिया जाता है, लेकिन एक ब्राह्मण की दृष्टि में ‘काली कमली वाला’ कोई मंदबुद्धि वाला ही हो सकता है।

इस पुस्तक में लेखक का आकलन कहता है कि भारत के ब्राह्मणों ने यादवों के साथ ऐसा घोर छल किया कि उनसे उनका भगवान तक छीन लिया और उससे अपना मतलब साधा। गीता में भी यादवों को सामाजिक रूप में निम्न स्तर पर ही रखा गया। जबकि यादव आग पैदा करने वाले उपकरण के खोजकर्ता भी रहे हैं।

अहिंदू भोजन संस्कृति को लेकर भी यह पुस्तक पाठक के लिए रोचक विवेचना प्रस्तुत करती है। देखा जाए तो शाकाहार व मांसाहार की मीमांसा के आधार पर ब्राह्मण धर्म ऑक्सीजन पाता रहा है। इसको पाप-पुण्य की अवधारणा से चस्पा कर दिया गया है, लेकिन यदि हम पूर्व व पश्चिम को देखें तो वहां पाप-पुण्य के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते।

कुरान में सिर्फ तीन चीजों को खाने पर पाबंदी थी और उसका आधार भी धार्मिक कम, स्वास्थ्य और स्वच्छता ज्यादा थी। ये तीन चीजें थीं– मृत पशुओं का मांस, खून और सूअर का मांस, क्योंकि बताया गया है कि मुहम्मद के समय सूअर सिर्फ मानव मल ही खाते थे, इसलिए इसे खाने से मनाही की गई थी। सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस ब्राह्मणवाद ने बौद्ध, ईसाई और इस्लाम तीनों सांस्कृतिक-सामाजिक ताकतों को अपना शत्रु माना। इस आध्यात्मिक पवित्रता के इस चालाक सिद्धांत के साथ मांस खाना बंद कर दिया। इसके बाद गांधी जैसे नेताओं ने गाय का सहारा लेकर ‘शाकाहार’ को राष्ट्रवाद का एक अभिन्न अंग बना दिया। पौराणिक इतिहास साक्षी है कि कभी गाय का मांस सबसे लजीज माना जाता रहा है।

यह पुस्तक जहां एक ओर ब्राह्मणवाद की तमाम धूर्तताओं को नंगा करती है, वही दूसरी ओर उस भूली-बिसरी संस्कृति के पदचिह्नों का पीछा भी करती है, जिसे ब्राह्मणवादी साहित्य ने खुद को आगे लाने के लिए, इनको रसातल में धकेल दिया था। जैसे– अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने पांचवीं सदी में की थी तो क्या उनसे पूर्व दस से आगे गिनती नहीं होती थी? गड़रियों को अपनी भेड़ों, बकरियों को प्रतिदिन गिनना पड़ता था। यह पुस्तक इसका उत्तर देती हुई कहती है कि गणना के जिस विज्ञान का विकास उत्पादक समुदायों ने किया, ब्राह्मण लेखकों ने उसे अपना लिया। गिनती के विज्ञान को आर्यभट्ट के साथ जोड़ना आज के ब्राह्मणवाद की चतुराई है। किसी ऐसे समुदाय के लिए जिसका कोई संबंध न तो पशुपालन से रहा है, न कृषि उत्पादन से, यह असंभव-सी बात है।

पुस्तक हमें सूचना देती है कि कहीं भी ब्राह्मणों का कोई नवोन्मेषकारी रिश्ता उत्पादक गणितीय प्रक्रिया से देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ गड़रिया, कुम्हार, धोबी आदि के दैनिक जीवन में गिनती की जरूरत पड़ती है। ‘शून्य’ की जानकारी के बिना उनकी गिनती दस से आगे नहीं की जा सकती। इन लोगों को रोज सैंकड़ों पशुओं, बर्तनों और कपड़ों को संभालना होता था। यदि हम ऋग्वेद के इंद्र के जीवन पर एक नजर डालें, तो प्रतीत होता है कि उन्हें गिनती की जरूरत शवों को गिनने के लिए पड़ती थी।

पुस्तक हमें बताती है कि इतिहास के किसी भी समय न तो हल निर्माताओं और न ही हल चलाने वालों के पास पर्याप्त आहार था, क्योंकि ब्राह्मण लेखकों ने, जो एक फुरसत का जीवन जीते थे, समाज के परिश्रमियों को निर्धन रखने के लिए पर्याप्त चालें भी विकसित कर लीं थीं।

पुस्तक हमें यह याद करवाती है कि ब्राह्मण चूंकि बिना श्रम के ही पेट पालने का अभ्यस्त था, इसलिए उसका घर एक ऐसा घर था जो कि कृषि से घृणा करता था। इसके विपरीत एक बढ़ई का घर एक ऐसा संधिस्थल बन गया था, जहां सारी जातियां आपस में मिल सकती थीं।

एक और शिल्पकार कुम्हार, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता था और उसके बनाए बर्तनों के अवशेषों से कालखंड का पता लगाया जा सकता है, की चर्चा इस पुस्तक को यादगारी बनाती हुई आगे बढ़ती है। यह किताब बताती है कि विश्व में घड़ा निर्माण का प्रारंभिक ज्ञान तंत्र का घर भारत था। सिंधु घाटी के आने तक घड़ा निर्माण तंत्र बहुत उन्नत हो चुका था। लेकिन इन घड़ा उत्पादकों के कौशल को किसी भी ब्राह्मणवादी ग्रंथ ने अभिव्यक्त नहीं किया है। हिंदू संस्कृति ने कुम्हारों के कौशल को अपमानजनक समझा। यह भी एक तथ्य है कि किसी भारतीय काल्पनिक साहित्य में कोई कुम्हार कभी नायक नहीं बना।

इसी प्रकार एक सुनार भी शूद्रों की श्रेणी में रखा गया है। मनुस्मृति के मुताबिक लुहार, बहेलिया, नाटक खेलने वाला, सुनार, बांसवाला आदि के अन्न को न खाया जाए। (अध्याय-4, श्लोक-215) हल जोतने के कार्य के बारे में स्पष्ट किया गया है कि जुताई एक ऐसा कार्य बन गया था, जिससे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अलावा बाकी सभी जातियों का संबंध था।

यह पुस्तक ऐसे कई प्रश्न करती है, जो डॉ. आंबेडकर जैसे विद्वान पहले भी उठाते रहे हैं। पुस्तक यह प्रश्न करती है कि इस देश के ब्राह्मण भारत की जनसंख्या का तीन प्रतिशत से भी कम हैं, लेकिन वे देश में इतनी शक्ति, संपत्ति और धन-बल के स्वामी कैसे बन गए? वह जाति जो त्याग का जीवन जीने का दावा करती है, किस तरह ऐशो-आराम से रहती है? सबसे बड़ा प्रश्न उसने भारतीय संस्थानों पर अपना नियंत्रण कैसे कर लिया? एक जाति के रूप में वे त्याग का जीवन जीते हैं या ऐशो-आराम का? त्रासदी यह है कि यह प्रश्न आज भी जस के तस हैं।

कांचा आइलैय्या की यह पुस्तक बताती है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था के रूप में ब्राह्मणवाद ‘एड्स’ से भी ज्यादा खतरनाक है। एड्स का अंत तो किसी दवाई के आविष्कार से संभव हो सकता है, लेकिन ब्राह्मणवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए सतत व लंबे समय का संघर्ष जरूरी है।

जिस तरह एड्स वाला व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में जाएगा, एड्स फैलने की संभावनाएं बनी रहती हैं, उसी प्रकार एक ब्राह्मण संसार के किसी भी कोने में जाएगा, ब्राह्मणवाद भी उसके साथ ही रवाना होगा। इस प्रकार की कई खबरें हम आजकल अखबारों में देख सकते हैं। पुस्तक यह संदेश देने से कहीं नहीं चूकती कि ब्राह्मणवाद के कारण देश में गृहयुद्ध की संभावनाएं बन सकती हैं।

लेखक कांचा आइलैया शेपर्ड ऐसे लेखक हैं जो इस समाज की सरंचना को अच्छी तरह समझते हैं और उनका लिखा एक-एक शब्द गहरे अर्थ देता है। बहुत प्रयत्न किए गए थे उनकी इस पुस्तक को रोकने के लिए! कानून का सहारा भी लिया गया, लेकिन इस पर प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेखक का यह दावा कि यह पुस्तक उनके पसीने की उपज है, कहीं भी थोथा नजर नहीं आता। पौराणिक काल से लेकर अब तक की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के भीतर घुसे बगैर इस प्रकार की खोजपरक पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी।

समीक्षित पुस्तक : हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर

लेखक : कांचा आइलैय्या शेपर्ड

कीमत : 500 रुपए (अजिल्द)

प्रकाशक : फारवर्ड प्रेस, नई दिल्ली