सुरेन्द्र मोहन

भारत में समाजवादी आंदोलन की शुरुआत 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से मानी जाती है। उससे पहले उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में स्वामी विवेकानंद ने यह कहकर समाजवाद का उल्लेख किया था कि कुछेक को बहुत-सी रोटियां मिलें और बाकी लोग भूखे रहें, उससे कहीं अच्छा है कि सब लोगों को रोटी मिले, चाहे आधी-आधी ही मिले। स्वतंत्रता आंदोलन के दो नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा 1908 में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन में शामिल भी हुए थे और विदेश में ही लाला लाजपतराय का संबंध इस विचारधारा से हुआ था। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी तो उसके स्थापना सम्मेलन की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। लंदन में शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रो.एन.जी. रंगा ने भारत आकर 1924 में समाजवाद पर पुस्तक प्रकाशित की। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के एक नेता भगतिसंह द्वारा जेल में लिखित लेखों में भी समाजवाद का विवेचन है। भगतसिंह के भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भी समाजवादी थे और 1936 से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू 1927 से ही समाजवाद का प्रचार करने लगे थे और देशबंधु चितरंजन दास उससे भी कुछ पहले।

अतः जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो उसमें मार्क्सवादी, पश्चिमी यूरोप के सामाजिक लोकतंत्र से प्रभावित व्यक्ति, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से प्रेरित समाजवादी और सशस्त्र स्वाधीनता आंदोलन में भागीदार रहे समाजवादियों के साथ-साथ ऐसे राष्ट्रवादी भी थे जो उस समय कांग्रेस के उन नेताओं से नाराज थे जो 1930 व 1932 के आंदोलनों के बाद साम्राज्यवादियों से संधि करके संवैधानिक मार्ग अपनाना चाहते थे। किंतु कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो सोच सामने आई वह मार्क्सवादी थी, हालांकि दो वर्ष बाद ही सोवियत संघ में स्टालिन के अत्याचारों, उनके द्वारा लागू किए गए लोकतंत्र विरोधी संविधान और प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं पर मास्को में मुकदमे चलाने आदि के कारण मार्क्सवाद का प्रभाव घटने लगा था।

भारत के समाजवादी आंदोलन का जन्म स्वतंत्रता संग्राम की कोख से हुआ। उसकी कल्पना 1933 में नाशिक जेल में बंद युवा नेताओं ने की, जो उसी संग्राम के चलते जेल गए थे। 1934 में उस दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, का सम्मेलन हुआ और उसमें उपस्थिति अकसर उन्हीं लोगों की थी जो पटना में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की साधारण सभा में आए थे। सम्मेलन में इस नियम को संविधान में शामिल किया गया कि पार्टी के सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति के लिए कांग्रेस का सदस्य बनना अनिवार्य है। सम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए आचार्य नरेन्द्रदेव ने कहा था कि आजादी जैसी भी हो, गुलामी से बेहतर है। उस अवसर पर या शायद बाद में, उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में भी यही बात कही थी कि खराब लोकतंत्र भी अधिनायकवाद की अपेक्षा ग्राह्य है।

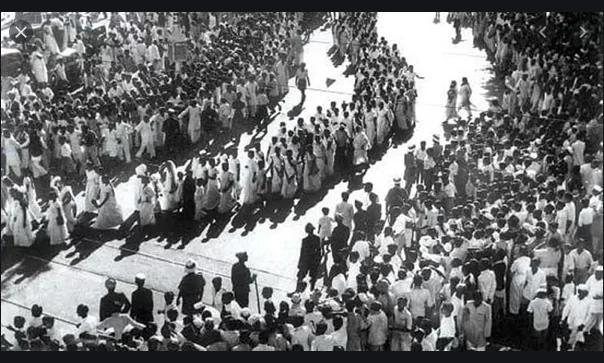

पार्टी के पहले महामंत्री थे जयप्रकाश नारायण। वे 1932 के आंदोलन के अंतिम दौर में आंदोलन के प्राण थे। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी पर मुंबई के राष्ट्रवादी पत्र ‘फ्री प्रेस जर्नल’ ने लिखा कि कांग्रेस के दिमाग की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन दिनों वे कांग्रेस के कार्यवाहक महासचिव थे। ‘अंग्रेजो, भारत छोड़ो’ की 1942 की अगस्त क्रांति में समाजवादियों का योगदान इतना अधिक था कि उसके कुछ नेता- जेपी, लोहिया, अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफ अली- राष्ट्रीय आंदोलन की अगली कतार में गिने जाने लगे थे।

राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गोवा की आजादी के संघर्ष को उसके साथ जोड़कर डॉ. लोहिया ने। निजाम हैदराबाद के विखंडनकारी, अधिनायकवादी शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह में भी गोविन्द राव श्रौफ, तेलंगाना के वी.एस. महादेव सिंह और कर्नाटक के डॉ. देउलगाउकर जैसे प्रमुख समाजवादी आगे-आगे थे। 1965 में कच्छ के आंदोलन में भी समाजवादी किसी अन्य धारा से पीछे न रहे।

पटना सम्मेलन (1934) से पहले पंजाब, वाराणसी, बिहार और बंबई में स्थानीय या क्षेत्रीय समाजवादी दल या ग्रुप स्थापित हो चुके थे। गांधीजी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उससे अलग धारा में थे बंगाल के शिवनाथ बनर्जी और पंजाब में नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारी युवा, जिनके नेता शहीदे-आजम भगतिसंह थे। भगतसिंह के दोनों भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भी उसी तरह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में आए जैसे शिवनाथ बनर्जी। 1930 में चटगांव के शस्त्रागार पर हमले में शामिल दिनेश दासगुप्त भी पार्टी में आए। उस आंदोलन के बहुत-से लोग कम्युनिस्ट पार्टी में भी गए। लेकिन भगतिसंह के लेखन से जो भावना अभिव्यक्त होती है, वह राष्ट्रवादी थी और समाजवादी आंदोलन के निकट थी।

समाजवादी आंदोलन का विवाद और टकराव कम्युनिस्ट आंदोलन से चला तो उसका प्रमुख कारण यही था कि भारत के मुक्ति संग्राम में राष्ट्रहित- स्वतंत्रता की प्राप्ति, राष्ट्र की अखंडता की सुदृढ़ता- को प्राथमिकता देनी है। दूसरा, इसके साथ ही जुड़ा हुआ कारण था कि आरंभ में, 1925 से लेकर आजादी के बाद भी, कई दशकों तक कम्युनिस्ट सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी से मार्गदर्शन लेते थे। कम्युनिस्ट आंदोलन के वरिष्ठ बुद्धिजीवी नेता मोहित सेन की आत्मकथा और शायद उनसे भी पुराने नेता रमेश थापर की पत्नी और राजनीतिक सहयोगी राज थापर की आत्मकथा भी इस तथ्य को सामने लाती हैं।

तो भी पार्टी का पहला सिद्धांत था समाजवादी क्रांति, जिसे उसने कार्ल मार्क्स और लेनिन के दर्शन से हासिल किया था। आचार्य नरेन्द्रदेव और जयप्रकाश नारायण कट्टर मार्क्सवादी थे। 1934 और 1936 के घोषणापत्रों में यह बात खुलकर सामने आती है। जेपी ने उस विश्वास के चलते वामपंथी एकता का जबरदस्त प्रयास किया और तब प्रतिबंधित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से संधि करके उसके सदस्यों को अपनी पार्टी का सदस्य बनाया और उनके नेताओं को प्रमुख स्थान दिया। वे इतनी दूर तक गए कि जब इसी विवाद पर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसे प्रमुख नेताओं ने 1939 में राष्ट्रीय कार्यसमिति से त्यागपत्र दिए तो वे उन्हें भी स्वीकार करने के पक्ष में थे।

पार्टी के कई अन्य प्रमुख नेता मार्क्सवादी थे। पार्टी के गठन की तैयारी, सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. संपूर्णानंद के जिम्मे थी, जो प्राचीन वांग्मय के प्रकांड पंडित थे और बाद में उन्होंने वैदिक समाजवाद का प्रचार किया। अच्युत पटवर्धन जो 1947 में जेपी के बाद कुछ समय के लिए महामंत्री बने, एक अन्य नेता रोहित मेहता की तरह थियोसोफिस्ट थे या उस दर्शन से प्रेरित थे। 1950 के बाद वे कृष्णमूर्ति के साथ शिक्षा क्षेत्र में कार्य करते रहे। डॉ. लोहिया पर जर्मनी के लोकतांत्रिक समाजवादियों का प्रभाव था और भारत आने के बाद वे उत्तरोत्तर गांधीजी से ही प्रेरणा लेने लगे थे।

अशोक मेहता पर यूरोप की सोशल डेमोक्रेसी या सामाजिक लोकतंत्र का प्रभाव था। उन्होंने 1950 में मद्रास के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए और अपनी पुस्तक ‘स्टडीज इन एशियन सोशलिज्म’ में उन समाजवादियों से भी प्रेरणा ग्रहण करने की बात कही है जिन्हें मार्क्स व एंगेल्स ने 1848 में प्रकाशित ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ में आदर्शवादी समाजवादी कहकर खारिज किया जबकि अपने को वैज्ञानिक समाजवादी कहा।

नाना साहब गोरे मार्क्सवाद से प्रभावित थे तो फुले और अगरकर की प्रेरणा से भी। वे आर्थिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक बदलाव को बहुत महत्त्व देते थे। अलबत्ता पंजाब के मुंशी अहमद दीन व प्रो. बृजकृष्ण और बंगाल के ज्यादातर लोग मार्क्सवादी थे। वाराणसी के प्रो. मुकुट बिहारी लाल और प्रो. राजाराम शास्त्री भी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी किसान नेता रामनंदन मिश्र, जेपी के प्रमुख सहयोगी गंगाशरण सिन्हा और प्रसिद्ध विद्वान बी.पी सिन्हा मार्क्सवादी थे, और फरीदुलहक अंसारी भी।

अन्य प्रमुख नेताओं में एम.आर. मसानी, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहरअली, एस.एम. जोशी, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, आंध्र प्रदेश के अपूर्णया, बंगाल के शिवनाथ बैनर्जी थे। एन.जी.रंगा, वी.एम. तारकुंडे, उमाशंकर जोशी क्रमशः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के थे। ये सभी बाद में प्रसिद्ध हुए। बंगाल की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के नेता जोगेश चटर्जी और महाराष्ट्र के शेतकरी कामगार पक्ष के एस.एस. मोरे और के.आर. खाडिलकर भी आरंभ में पार्टी में थे। इनमें से जोगेश चटर्जी 1939 और एस.एस. मोरे 1949 में अलग हो गए थे।

पार्टी के नेतृत्व की धुरी में 1950-52 तक आचार्य जी, जेपी, लोहिया, कमलादेवी, मेहरअली (जो 1950 में संसार से चले गए), अशोक मेहता, एस.एम. जोशी, नाना साहब गोरे, गंगाशरण सिंह, तिलकराज चड्ढा, फरीद अंसारी बने रहे। तब तक पार्टी में इतना आकर्षण था कि 1948 में ट्राटस्की की अनुयायी बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी और 1953 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फारवर्ड ब्लाक का एक भाग पार्टी में शामिल हो गए। तब तक राज्यों में दूसरी पीढ़ी भी उभर आई थी। 1952 में आचार्य कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ विलय हुआ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई।

यूँ तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सैद्धांतिक-वैचारिक स्तर पर पार्टी के प्रमुख नेता अलग-अलग सोच रखते थे। उनमें कट्टर मार्क्सवादी और नेताजी के अनुयायी थे जो संभवतः स्वामी विवेकानंद और मार्क्स, दोनों से प्रेरणा लेते थे। कृपलानी और केलप्पन जैसे गांधीवादी भी जब उसमें चले आए तो बेमेलपन कुछ ज्यादा ही हो गया। देश की राजनीति करवटें ले रही थी। उसकी भी मांगें थीं। उधर 1952 से जे.पी. पूर्णतः गांधीवादी हो गए, हालांकि 1946 के बाद मार्क्सवाद से हटकर वे पश्चिमी-उत्तरी यूरोप के लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर झुक गए थे।

अच्युत पटवर्धन, कमलादेवी चट्टोपाध्याय और रामनंदन मिश्र पार्टी से अलग होकर अन्य कार्यों में लगे- अच्युत शिक्षा क्षेत्र में, कमलादेवी सहकारिता आंदोलन और शिल्प कला के उत्थान में और मिश्र जी योगाभ्यास में। सेवा दल के जन्मदाता और लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार साने गुरुजी ने आत्महत्या कर ली। आचार्य नरेन्द्रदेव संसार से विदा हुए 1956 की फरवरी में। तब तक 1952 का आम चुनाव भी हो गया था, उसमें पार्टी के पक्ष में मतदान था 10.5 सैकड़ा। राज्य विधानसभाओं में दो सौ से कुछ अधिक किंतु लोकसभा में पहुंचे केवल बारह। राज्य विधानसभा के चुनावों में अशोक मेहता, कमलादेवी, आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे बड़े नेता हार गए। जेपी भूदान की ओर मुड़े; अशोक मेहता कांग्रेस के साथ सहमति के क्षेत्र खोजने लगे; लोहिया स्थायी सिविल नाफरमानी, सैद्धांतिक कांग्रेस विरोध और विशेष स्थितियों में वामपंथी दलों से चुनावी तालमेल की रणनीति की वकालत करने लगे।

नेताओं की पहली पीढ़ी या तो अलगावों के चलते क्षीण हुई या निधन के कारण। केंद्र में जो धुरी बनी थी, टूट गई। वैचारिक मतभेद और ज्यादा बढ़े। फिर 1955 में विभाजन हुआ। डॉ. लोहिया ने विशेष अवसर का सिद्धांत, भाषा नीति, दाम नीति, भारत-पाक महासंघ, सप्तक्रांति, पूंजीवाद और साम्यवाद की आज के युग में अप्रासंगिकता, तात्कालिकता और सत्ता हासिल करने की जिद जैसे सिद्धांत या नीतियां जोड़ीं। आचार्य नरेन्द्रदेव ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गया सम्मेलन में प्रस्तुत नीति में शांतिपूर्ण वर्ग संघर्ष, मानवीय नैतिकता और साधन-शुचिता, लोक-संस्कृति के विकास और लोकतांत्रिक मानवतावादी मार्क्सवाद पर बल दिया। समाजवादी आंदोलन का यह विहंगावलोकन गांधी की चर्चा किए बगैर अधूरा रहेगा।

मार्क्स, गांधी और आंबेडकर समाजवादी आंदोलन की मूल प्रेरणा बने

स्वतंत्रता आंदोलन को महात्मा गांधी ने असहयोग, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और सत्याग्रह के द्वारा जनता का आंदोलन बनाया। हजारों, और बाद में लाखों लोग उसमें भाग लेने लगे थे। कांग्रेस का प्रमुख नेता बनने से पहले ही वे चंपारण और खेड़ा में किसान संघर्षों की अगुआई कर चुके थे और अहमदाबाद के कपड़ा-मजदूरों की लड़ाई में भी खिंच आए थे। इस पृष्ठभूमि ने भी किसानों और मजदूरों को उनके नेतृत्व की ओर आकृष्ट किया और आजादी के आंदोलन से जोड़ा।

निःसंदेह आजादी की जंग मेहनतकश वर्गों की भागीदारी के बिना दुर्बल रहती और उसकी काट पैनी न बनती। खासकर, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने 1928 के बाद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के चौथे सम्मेलन के फैसले के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व को बूर्जुआ कहकर 1930 और 1932 के आंदोलनों का विरोध किया, तो मेहनतकश वर्गों में यह धारणा फैल सकती थी कि वे भी उन आंदोलनों से अलग रहें। यह उल्लेखनीय है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर जब साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने मेरठ और कानपुर षड्यंत्र नामक मुकदमे चलाए थे, तब 1927-29 में कांग्रेसी नेताओं- नेहरू, सुभाष बोस, सेनगुप्ता आदि- ने कम्युनिस्ट नेताओं की पूरी मदद की थी। परंतु साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की एकजुटता को इसके बावजूद भी उन्होंने तोड़ा था।

किंतु कांग्रेस एक विशाल जनांदोलन बन चुकी थी। जनता में यह बहस चल पड़ी थी कि कांग्रेस के संघर्ष के चलते आजादी मिलेगी तो वह किसकी और कैसी आजादी होगी। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हीं दिनों अपनी कहानियों में यह प्रश्न उठाया था कि क्या गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज तो नहीं ले लेंगे? आचार्य नरेंद्रदेव ने 1928 के नवंबर में जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कांग्रेस को अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को साफ-साफ निर्धारित करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी दल भी स्वयं को सोशलिस्ट कहकर आजाद समाजवादी भारत का सपना सँजोता था। उसी दशक में अवध के इलाके में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य नरेंद्रदेव ने ताल्लुकेदारी प्रणाली के विरोध में किसानों में नई जागृति पैदा की थी। किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली में, वीर सासमल के नेतृत्व में मेदिनीपुर जिले में संघर्ष किए।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने महाड में पेयजल के सवाल पर सत्याग्रह किया क्योंकि नगरपालिका के फैसले के बावजूद सवर्ण जातियों के लोग महार तथा अन्य ‘अस्पृश्य’ जातियों को नगरपालिका के तालाब पर जाने नहीं देते थे। स्वयं गांधीजी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दी थी। गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में जनता की भागीदारी को संभव बनाया तो सभी आर्थिक और सामाजिक अन्याय, जिनसे जनता उत्पीड़ित थी और जो साम्राज्य की छत्रछाया में फल-फूल रहे थे, जनता के विरोध के निशाने बनने लगे। लाहौर कांग्रेस (1929) और कराची कांग्रेस (1931) में जो प्रस्ताव मंजूर किए गए उनमें कांग्रेस ने अपने आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को स्पष्टतः रेखांकित किया। उसी पूरी पृष्ठभूमि में समाजवादी आंदोलन का सूत्रपात हुआ।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था संबंधी बहस को बराबर आगे बढ़ाया और जनता के दबाव को कांग्रेस संगठन के अंदर ही तीव्रतर बनाया। 1936 में फैजपुर और कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशनों में समाजवादियों की वाणी काफी मुखर थी। किंतु कांग्रेस नेतृत्व में दक्षिणपंथी झुकाव और दबाव के प्रभावकारी रहने पर भी, गांधीजी ने कभी कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को दुर्बल नहीं होने दिया। बल्कि ज्यों-ज्यों कांग्रेस का चरित्र अधिकाधिक बदलाववादी बनता गया, गांधीजी उसे पीछे ले जाने के स्थान पर आगे ले जाते रहे; या उसकी गति के साथ-साथ चले।

कुछ प्रकरणों में गांधीजी और समाजवादी नेताओं में भारी मतभेद थे। इसमें श्री सुभाष चंद्र बोस के दुबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद के त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन का घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण है। समाजवादी दल ने श्री सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। गांधीजी का विरोध था। किंतु जब अधिवेशन में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने यह प्रस्ताव रखा कि अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति मनोनीत करते समय गांधीजी से राय लें और अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र बोस ने इसे न माना तो यह खतरा पैदा हो गया था कि कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाएंगे। समाजवादी ऐसे विभाजन के खिलाफ थे, और वे पंत-प्रस्ताव पर तटस्थ रहे। परंतु इसके चलते बंगाल में उनकी साख गिरी।

इसी प्रकार देशी राजाओं के संबंध में गांधीजी की नीति समाजवादी नेताओं को मंजूर न थी। वे प्रजामंडल आंदोलन में जी-जान से सक्रिय थे। यही स्थिति अहिंसा को लेकर थी। परंतु यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के संबंध में श्री जयप्रकाश नारायण ने एक नोट 1939 में गांधीजी को प्रेषित करके उनसे अनुरोध किया था कि वे उससे सहमत हों तो उसे कार्यसमिति में रख दें, अन्यथा अपनी टिप्पणी के साथ अपने साप्ताहिक पत्र ‘हरिजन’ में प्रकाशित कर दें। उस नोट की एक बात- देशी राजाओं वाली- पर गांधीजी ने अपनी असहमति जताई और अन्य सभी के साथ सहमति व्यक्त की।

ज्यों-ज्यों दूसरे विश्वयुद्ध में जापान भारत की ओर बढ़ने लगा, गांधीजी को यह आशंका उत्तरोत्तर सताने लगी कि भारत ही अंग्रेजों-अमरीकियों और जापान के बीच युद्धस्थल बन जाएगा। उधर समाजवादी दल के नेता उनसे अनुरोध कर रहे थे कि वे सीधी लड़ाई का एलान करें। दूसरी ओर, सुभाष चंद्र बोस के अद्वितीय शौर्य से भी वे प्रभावित हुए थे जिन्होंने भारत से जर्मनी और फिर जापान जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तब तक कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्वयुद्ध को जनयुद्ध कहकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का समर्थन करना आरंभ कर दिया था। कांग्रेस के अंदर पंडित नेहरू और मौलाना आजाद भी नात्सी जर्मनी और जापान के मुकाबले में मित्र देशों का हिमायती रुख लेना चाहते थे। किंतु आचार्य नरेन्द्रदेव गांधीजी के निमंत्रण पर छह हफ्ते वर्धा रहे जहां गांधीजी ने उनके रोग की चिकित्सा भी की और गंभीर राजनीतिक वार्तालाप भी किया। उन्हीं बातचीतों के दौरान ‘अंग्रेजो, भारत छोड़ो’ प्रस्ताव और आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। अच्युत पटवर्धन ने कार्यसमिति में सीधे संघर्ष के प्रश्न पर गांधीजी के सुझाव की पूरी हिमायत की।

भारत छोड़ो प्रस्ताव, जो 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, स्वतंत्र भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चित्र को संपूर्णता में प्रस्तुत करता है कि यह देश मेहनतकशों का होगा और उसमें सत्ता किसानों व मजदूरों के हाथ में होगी। वह क्षेत्रीय इकाइयों के अधिकारों के संबंध में भी संघीयता और स्वायत्तता की बात सफाई से कहता है। उसमें उस पूरी सोच का समावेश है जो गांधी युग में जनता द्वारा उठाए गए सवालों के समाधान में विकसित हुई थी। गांधीजी ने उस प्रस्ताव से कुछ मास पहले अप्रैल 1942 में अमरीकी पत्रकार लुई फिशर से यह कह दिया था कि आजादी के बाद सामंत, ताल्लुकेदार आदि खत्म हो जाएंगे और उनको मुआवजा भी न मिलेगा। उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर समाजवादी असहमत थे, अतः 1945 में प्रसिद्ध समाजवादी अर्थशास्त्री दाँतेवाला ने उनसे सफाई चाही। गांधीजी ने उनसे कहा कि आप स्वयं करारनामा तैयार करें। दाँतेवाला ने जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसको ही उन्होंने स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर कर दिए।

गांधीजी की समाजार्थिक सोच विकसित और परिपक्व होती रही थी तो समाजवादी भी अपनी सोच को बदलते जा रहे थे। उन्होंने स्टालिनवाद को तिलांजलि दी, लेनिन के पार्टी संबंधी और किसान संबंधी विचारों को नकारा। पार्टी को पेशेवर क्रांतिकारियों के केंद्रवादी संगठन के स्थान पर लोकतांत्रिक जन-संगठन का रूप दिया। किसानों को टुटपुँजिया वर्ग के स्थान पर क्रांतिकारी माना। सशस्त्र क्रांति की अनिवार्यता की जगह शांतिपूर्ण अवज्ञा और सत्याग्रह को मान्यता दी। सत्ता के विकेंद्रीकरण को स्वीकारा। साधन-शुचिता के महत्त्व को समझा। स्वदेशी को माना।

1946-47 आते-आते दोनों एक-दूसरे के बहुत समीप आ गए थे। तब तक, कांग्रेस नेतृत्व सत्ता-मद में उतावला होकर गांधीजी की उपेक्षा भी करने लगा था। समाजवादियों की बहादुरी, ईमानदारी और निष्ठा पर गांधीजी का विश्वास बढ़ा था। उन्होंने जहां यह कहा कि वे स्वयं अपना जीवन ही समाजवादी की तरह जीते हैं, न कि केवल समाजवाद लाने का प्रयत्न करते हैं, वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं से यह भी कहा कि वे उनके अपने बन जाएं- ‘मेरी पार्टी बन जाओ।’ वह न हुआ क्योंकि तब तक देश की आजादी के विषय में उनकी कल्पना थी कि अभी अंतिम लड़ाई लड़नी होगी और हिंसा-अहिंसा की बहस चल पड़ेगी। जो भी हो, उनकी हत्या के बाद गांधीवाद समाजवादी दर्शन और व्यवहार का अभिन्न तत्त्व बना। लोहिया स्वयं को कुजात गांधीवादी कहते थे, जेपी तो उसी दर्शन को पूर्णतः मानने लगे थे। किंतु गांधीजी की तरह जीने, आत्म-विश्लेषण करके सुधरते रहने और सहिष्णुता-विनम्रता को अपना स्वाभाविक गुण बनाने में विरलों को ही कुछ-कुछ सफलता मिली होगी।

उन सब विचारों से नई पीढ़ियों के लिए सिद्धांत और कर्म के स्तर पर क्या शेष है? वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य तो है ही, कुछ अन्य बातें जो 1952 तक सर्वमान्य हो गई थीं, शायद उनपर अब भी विवाद नहीं है। उनमें प्रमुख हैं :

- शांतिपूर्ण सिविल नाफरमानी, जिसे भूमि के न्यायपूर्ण बँटवारे का आंदोलन व मजदूर आंदोलन में शांतिपूर्ण वर्ग संघर्ष कहा जाता है;

- संपत्ति का संभव बराबरी के आधार पर बँटवारा;

- चौखम्भा राज, यानी जनता की स्थानीय इकाइयों में सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसमें संघीयता भी शामिल है;

- साधन-शुचिता;

- रचना कार्य, जिसमें सहकारिता प्रमुख है;

- पितृसत्तात्मक समाज को खत्म करके नर-नारी समता की स्थापना;

- छुआछूत का पूरा खात्मा और सामाजिक समता;

- लोकशक्ति को संगठित करना जो राजशक्ति से अपनी स्वतंत्र हैसियत रखे;

- धर्मान्धता का निषेध और सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार;

- संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति में विश्वास;

- संघर्ष, रचना और लोकतांत्रिक चुनावों के तीन स्तरीय कार्यक्रम को जेल, फावड़ा और चुनाव के नाम से सूत्रबद्ध करना;

- विकासशील देशों में पूँजी के अभाव और श्रम की बहुलता के चलते ऐसी यांत्रिकी का विकास जो उत्पादन के साथ-साथ रोजगार और समता को बढ़ाए;

- विदेश नीति में न तो अमरीका के नेतृत्व वाले ब्लॉक में, न ही रूस के नेतृत्व वाले ब्लॉक में जाना और तीसरा ब्लॉक खड़ा करना। साम्राज्यवाद और सशस्त्रीकरण का पूर्ण विरोध।

दार्शनिक सिद्धांतों के स्तर पर इस बात को माना गया कि व्यक्ति और समाज दोनों एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। सादगी और शुद्ध चारित्र्य को मान्यता दी गई। उस समय के प्रचलित मार्क्सवाद में यह सामान्य धारणा थी कि आर्थिक बदलाव और मजदूर वर्ग की तानाशाही के स्थापित होने पर सभी सामाजिक समस्याएं हल हो जाएंगी, सांप्रदायिकता का नाश हो जाएगा और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बुनियादी परिवर्तन आ जाएंगे। इस आर्थिक नियतिवाद को नकारा गया और मूल व्यवस्था में सर्वांगीण आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समता को मान्य किया गया।

आजादी हासिल करने के बाद सांप्रदायिकता के बढ़ने और गांधीजी की हत्या के बाद धर्म (या पंथ) निरपेक्षता पर बल दिया गया। सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करने का संकल्प दोहराया गया। जातिवादी हिंसा व उत्पीड़न के तीव्र विरोध का भी संकल्प लिया गया। इस दौरान, महात्मा फुले और डॉ. आंबेडकर के दर्शन का प्रभाव भी तेजी के साथ बढ़ा। अर्थात मार्क्स, गांधी और आंबेडकर समाजवादी आंदोलन की मूल प्रेरणा बने।

सुरेन्द्र मोहन (४ दिसम्बर १९२६ – १७ दिसम्बर २०१०) भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता एवं समाजवादी विचारक थे। वे ईमानदारी, सादगी, विनम्रता, त्याग, संघर्ष और वैचारिक प्रतिबद्धता की अनूठी मिसाल थे। भारत की समकालीन लोकविमुख, विचारहीन और सत्ताकामी राजनीति के माहौल में सुरेंद्र मोहन एक मिसाल थे।

Add comment