अशोक वाजपेयी

मैं उन अभागों में से हूं जिन्हें आस्था का वरदान नहीं मिला. सामान्यतः किसी धर्म, संप्रदाय, समूह और व्यक्ति में मेरी आस्था नहीं रही है. पर उसका एक अपवाद है: मेरी आस्था गांधी में क्रमशः विकसित हुई है और अब अडिग हो गई है. इसलिए जब इस बार गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनके होने के मर्म और तात्पर्य पर बोलने का न्योता सेवाग्राम से मिला तो मेरे लिए यह एक पुण्य उपलब्धि से कम नहीं लगा, न लग सकता था. वहां मैं पहले कई बार गया हूं पर बोलने नहीं उनकी वरद उपस्थिति चुपचाप महसूस करने. पर इस बार बोलना हुआ.

इस बार भारतीय समाज की स्थिति बहुत दुखद और हताश करने वाली है. यह समाज गांधी की दृष्टि, विवेक और अपेक्षा से जितनी अधिकतम दूरी संभव है उतनी दूर हो चुका है. शायद पूरा समाज नहीं, पर उसका एक बहुत बड़ा निर्णायक हिस्सा. हम आज अपने समाज में जितना अन्याय, हिंसा, अत्याचार देख रहे हैं, उतना शायद औपनिवेशिक सत्ता के कारनामों के समय नहीं रहा होगा या शायद अब लगभग उतना ही है.

गांधी के सामने औपनिवेशिक सत्ता की हिंसा के साथ-साथ भारतीय समाज में जाति-धर्म-संप्रदाय आदि की हिंसा थी अर्थात् राज और समाज दोनों की हिंसा. ऐन इस समय हम फिर दोनों ही स्तरों पर हिंसा बढ़ती देख रहे हैं. गांधी के समय में यूरोप में चल रहे और होने वाले युद्धों की, नाज़ी और सोवियत हिंसा थी जैसी कि आज दुनिया के अनेक क्षेत्रों में है- रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा में हो रहे इज़रायल के आक्रमण, उसका हालिया सबूत हैं.

ऐसे भयावह रूप से हिंसक समय में गांधी ने संघर्ष और प्रतिरोध, मुक्ति और स्वतंत्रता के संग्राम के लिए एक नए क्रांतिकारी व्याकरण, अहिंसा का प्रस्ताव किया. अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारे अधिकांशतः अहिंसक स्वतंत्रता-संग्राम के रूप में दुनिया ने पहली बार अहिंसा को संग्राम की भाषा, उसका हथियार बनते, सघन-सार्थक-सफल होते देखा-पहचाना. यह अहिंसा बेहद संपन्न-उत्कट-समृद्ध अहिंसा थी: उसमें साहस, अंतःकरण, नैतिक बल, दूसरों का एहतराम, प्रेम-सद्भाव, समझ-सहानुभूति और संवेदना सब शामिल थे. यह अहिंसा बदलने में विश्वास करती थी, बदला लेने और नष्ट करने में नहीं, जोड़ने में, तोड़ने में नहीं- जय-पराजय की पदावली से उसका कोई सरोकार न था.

उसका आग्रह राजनीति में नीति पर अधिक था, राज पर कम. उसकी व्याप्ति राज से बढ़कर समाज में थी. उसकी अपेक्षा सारे कर्म की अहिंसा में थी.

हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के जीवन, संघर्ष और दृष्टि से उभरने वाले कुछ अनिवार्य पक्ष रहे हैं. साध्य और साधन की एकता और पवित्रता, हर तरह की हिंसा का त्याग; उससे असहयोग और उसका प्रतिरोध; सत्याग्रह यानी सत्य की अडिकता; झूठ-अन्याय-अत्याचार की सविनय सकर्मक अवज्ञा; असत्य-अन्याय-अत्याचार से असहयोग; सत्ता का विकेंद्रीकरण और जड़ों की और उन पर लोकतांत्रिकता; आत्मशोध-आत्मपरिष्कार; अंत्योदय; सर्वधर्मसमभाव; आत्मोत्सर्ग और परदुखकातरता.

उनके जीवन के अंतिम चरण में भारत स्वतंत्र हुआ, बंटवारा हुआ और बहुत खून-ख़राबा भी. वे अकेले पड़ते गए. पर उन्होंने सार्वजनिक जीवन से अपसरण नहीं किया. उनकी अंतिम प्रार्थना-सभाओं में से एक में, 29 जनवरी 1948 को, उन्होंने खुद दर्ज़ किया है-

‘उसने कहा कि तुमने बहुत ख़राबी तो कर ली है, क्या और करते जाओगे? इससे बेहतर है कि जाओ, खड़े हैं, महात्मा हैं तो क्या, हमारा काम तो बिगाड़े ही हो. तुम हमको छोड़ दो, भूल जाओ, भागो. मैंने पूछा, कहां जाऊं? उन्होंने कहा, तुम हिमालय जाओ… मैं हिमालय क्यों नहीं जाता? वहां रहना तो मुझको पसंद पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मुझको वहां खाने-पीने-ओढ़ने को नहीं मिलेगा- वहां जाकर शांति मिलेगी, लेकिन मैं अशांति में से शांति चाहता हूं, नहीं तो उसी अशांति में मर माना चाहता हूं. मेरा हिमालय यहीं है. आप सब हिमालय चले तो मुझको भी लेते चलें.’

कुछ एक दिन बाद प्रार्थना-सभा में जाते हुए उनकी हत्या हुई.

मुझे याद है कि उस समय मेरी उम शायद 8 साल की हुई थी. बापू की हत्या की ख़बर रेडियो पर जैसे ही आई, हमारे मोहल्ले में सब जगह शोक छा गया. उस रात किसी घर में चूल्हा नहीं जला: सिर्फ़ बच्चों के लिए हलवाई के यहां से बनवाकर खाना बांटा गया. बापू की मृत्यु हमारे छोटे-से शहर में जैसे कि हमारे परिवार में एक मृत्यु होने के बराबर थी. इसी मोहल्ले में तेरह दिनों बाद हर घर में तेरहवीं मनाई गई. रेडियो पर उनकी अंतिम यात्रा का आंखोंदेखा हाल सुनकर सैकड़ों लोगों को फफक-फफक कर रोते देखने की मुझे याद है.

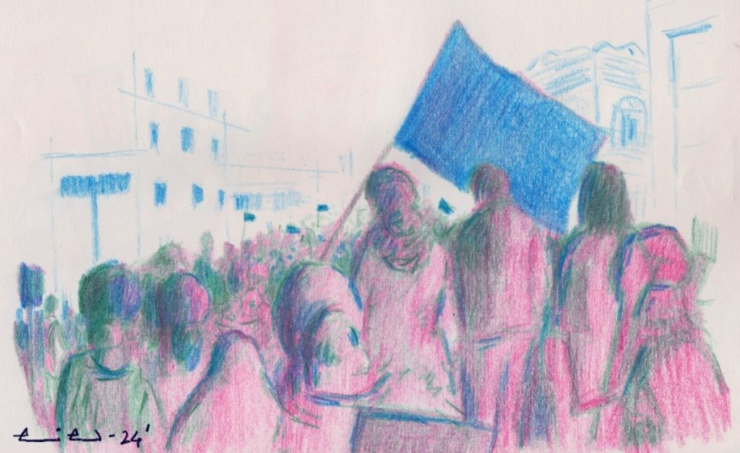

आज जब उसी भारत में गांधी के हत्यारे का महिमा-मंडित होना, उस हत्या को दोहराने से कम नहीं है. विडंबना यह है कि पिछले एक दशक में गांधी को दरकिनार करने का एक सुनियोजित अभियान चलाए जाने के बावजूद, उनका मर्म और तात्पर्य और उनमें आस्था रखने वालों की उपस्थिति और सक्रियता मंद नहीं हो पाई है. एक हिंसक, अन्याय-अत्याचार ग्रस्त समाज को अहिंसक बनाने का गांधी-संघर्ष शिथिल नहीं पड़ा है और भले ही उसके सफल होने में और बहुत समय लगे पर जारी रहेगा. लहूलुहान होकर भी चलता रहेगा.

कितना नीचे

हमारी पौराणिक कल्पना में रसातल सबसे नीचे है पर कितना नीचे है इसका पता नहीं. देश की राजनीति में घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बदलता रहता है कि लगता है कि वह नीचता के और तल पर नीचे उतर गया. रसातल अभी इतना दूर नहीं है. याद नहीं आता कि राजनीति और सामाजिक जीवन में सामाजिक आचरण का स्तर इतनी तेज़ी से हर रोज़ नीच से नीचतर पहले हुआ हो.

नीचता की इस दौड़ में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, अपनी सारी साधन-संपन्नता और सक्षमता के साथ, चीयरलीडर्स की तरह शामिल है और उसे प्रसन्न भाव से बढ़ावा और उकसावा देता रहता है.

सारे सिद्धांत और मूल्य दरकिनार कर राजनेता दल बदलते हैं; दलबदल कर पापमुक्त और धवल होकर राजपद पाते हैं और उनके विरुद्ध आर्थिक अपराधों के लिए की जा रही क़ानूनी कार्रवाई स्थगित या मंद पड़ जाती है और इस पर, सत्ता के ऐसे नियमित कदाचरण पर, न तो मीडिया सवाल उठाता है, न कोई अदालत उसे संज्ञान में लेती है और न उनकी लोकप्रियता में कोई कमी आती है.

ऐसी स्थितियां लगातार बेरोकटोक बन रही हैं और राजनीति से किसी तरह का नैतिक बोध, ज़िम्मेदारी और अंतःकरण लगभग लुप्त हो गए हैं. संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के हर दिन दूषित-खंडित होने को हम नागरिक हाथ पर हाथ धरे देख रहे हैं. क्या हम इतने लाचार, निरुपाय और निहत्थे हैं कि कुछ नहीं करते, कर सकते? अगर यह सही है तो हम जल्दी ही अपनी सच्ची भारतीयता और सच्ची लोकतांत्रिक नागरिकता गंवाने की कगार पर होंगे. राजनेता हों न हों, हम रसातल में होंगे.