राजेंद्र शर्मा

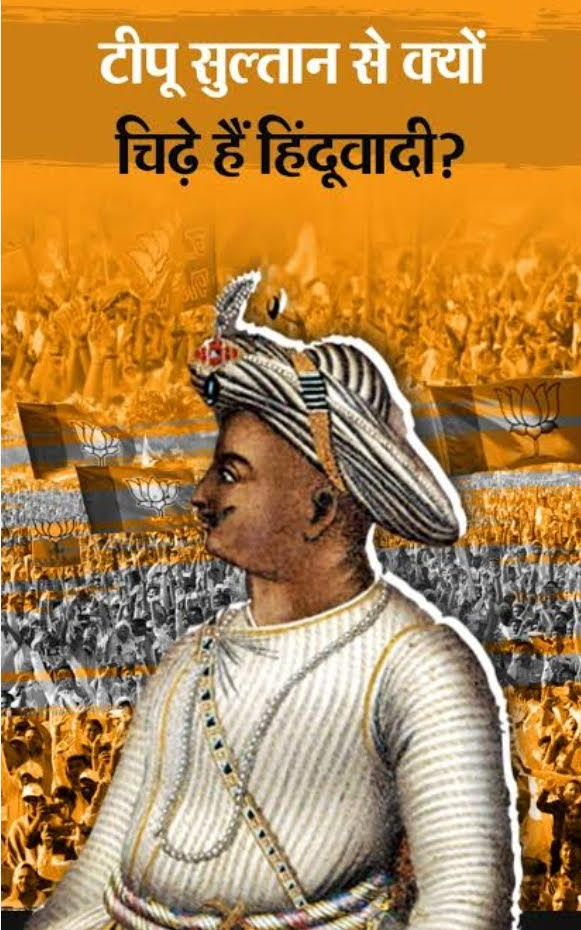

निजी टीवी चैनलों के विस्फोट से पहले के दौर का भारतीय टेलीविजन जिसे भी याद होगा, उसे ‘‘टीपू सुल्तान’’ (वास्तव में टीपू सुल्तान की तलवार) सीरियल जरूर याद होगा। अकबर खान और संजय खान द्वारा निर्देशित यह धारावाहिक, 1990 की फरवरी से, 1991 के अप्रैल तक, उस समय के तरीके के अनुरूप, साप्ताहिक के रूप में, पूरे साठ हफ्ते तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। कहने की जरूरत नहीं है कि 18वीं सदी की मैसूर की हुकूमत के सुल्तान, टीपू और उनके पिता, हैदरअली की जिस तरह की लोकप्रियता को यह धारावाहिक प्रभावशाली तरीके से प्रतिबिंबित करता था और बढ़ाता भी था, उसके केंद्र में मैसूर के शासक इस पिता-पुत्र द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को युद्घ के मैदान में दी गयी जबर्दस्त चुनौती थी। यह निर्विवाद है कि मैसूर के खिलाफ अपनी तीन लड़ाइयों में हारने के बाद ही, चौथी और आखिरी लड़ाई में, एक ओर हैदराबाद के निजाम तथा दूसरी ओर पेशवाओं की मदद के सहारे ही, युद्घ के मैदान में टीपू सुल्तान को मारकर ही अंगरेज, मैसूर को जीत पाए थे। लोकख्याति के अनुसार अपने ही एक सरदार के विश्वासघात के चलते अंगरेज टीपू को मौत के घाट उतार पाए थे। मैसूर के इन शासकों ने तीन दशक से ज्यादा अंगरेजी राज के दक्षिण में प्रवेश को रोके रखा था। उसके ऊपर से टीपू सुल्तान, उन इने-गिने तथा पहले ही भारतीय शासकों में था, जिन्होंने वाकई युद्घ के मैदान में अंगरेजी सेनाओं का मुकाबला करते हुए, युद्घ के मैदान में वीरगति प्राप्त की थी। लेकिन, उक्त सीरियल को हिट कर के आम दर्शकों ने टीपू सुल्तान की जिस भारत-भक्ति को बिना किसी अगर-मगर के पहचाना, संघ परिवार के हिंदुत्ववादियों को क्या कभी भी मंजूर हुई!

क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि हैदरअली-टीपू सुल्तान की अंगरेजी राज से लड़ाइयां ही नहीं, उनके नेतृत्व में मैसूर राज्य के आधुनिकता के रास्ते पर कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने, जिनमें स्तन कर जैसी भयावह जातिवादी प्रथाओं पर रोक लगाना भी शामिल था, सब कुछ तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा दर्ज किए जाने के बावजूद, संघ-भाजपा के हिंदुत्ववादी झुंड, मुस्लिमविरोध की अपनी अंधी मुहिम की खातिर, इस इतिहास को मिटाने में ही जुटे हुए हैं। अगले ही महीने होने जा रहे कर्नाटक के विधानसभाई चुनाव के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए, अपने हिंदू-सांप्रदायिक चेहरे को और चमकाने की कोशिश में, उन्होंने इस सांप्रदायिक खेल के लिए खुद को कुछ भी कहने-करने के लिए तैयार हो जाने का ही सबूत दिया है। बेशक, हैदरअली और टीपू सुल्तान की अंगरेजी राज विरोधी भूमिका को नकारने नहीं, तो महत्वहीन तो जरूर ही करने की कोशिश में, उनके ‘‘अत्याचारों’’ का शोर तो वे पहले से भी करते आए थे, जिसमें जातिवादी अतियों के खिलाफ उनके कदमों के खिलाफ ब्राह्मणवादी आख्यान भी शामिल थे। बहरहाल, उनकी ‘अंगरेजी साम्राज्य-विरोधी’ भूमिका पर मिट्टी डालने के बाद, अब वे अंगरेजों से लड़ते हुए युद्घ के मैदान में टीपू सुल्तान के वीरगति पाने को भी, नकारने में जुट गए हैं। खास इसी काम के लिए उन्होंने दो कथित गौड़ा वीरों को गढ़ कर खड़ा कर दिया है, जिनकी ‘‘महानता’’ इसी में निहित है कि इस सांप्रदायिक आख्यान के अनुसार, उन्होंने ही टीपू सुल्तान को मौत के घाट उतारा था, न कि अंगरेजों ने!

बेशक, अस्सी के दशक के आखिरी वर्षों में जब टीपू सुल्तान सीरियल बनना शुरू हुआ था, तभी से उसके ‘‘नायकत्व’’ पर सवाल उठाने का सांप्रदायिक खेल भी सामने आने लगा था। लेकिन, तब तक यह अभियान मुख्यत: ब्राह्मणों के खिलाफ टीपू के ‘‘अत्याचारों’’ के अतिरंजित दावों से आगे नहीं जा पाता था। इस तरह, इस सीरियल की जबर्दस्त लोकप्रियता के समांतर एक कहानी, इसके हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक विरोध की भी चल रही थी। यहां तक कि उक्त मेगा सीरियल के निर्माण के दौरान हुई भयावह आग दुर्घटना का भी, जिसमें खुद संजय खान किसी तरह मरते-मरते बचे थे, इस कहानी के विरोध के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गयी थी। लेकिन, यह दिलचस्प है इस सांप्रदायिक विरोध पर तब सबसे ज्यादा हैरानी महसूस करने वालों में, लेखक भगवान गिडवानी भी शामिल थे, जिनके बैस्ट सेलर उपन्यास, ‘‘सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान’’ को इस सीरियल का आधार बनाया गया था। गिडवानी को, जो खुद भाजपा तथा संघ परिवार से जुड़े हुए थे, इसकी बड़ी हैरानी थी, जिसे उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जैसे शीर्ष संघ-भाजपा नेताओं से साझा भी किया था कि, देशभक्ति की इस कथा से, संघ-भाजपा को कैसे दिक्कत हो सकती है? गिडवानी को टीपू सुल्तान की कहानी के देशभक्तिपूर्ण सार की अपनी समझ पर, इसलिए और भी भरोसा था कि उनके उपन्यास की 2 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी थीं और पूरे 44 संस्करण प्रकाशित हुए थे। कई भाषाओं में इस उपन्यास के अनुवाद भी प्रकाशित हुए थे। यहां तक कि यह मेगा सीरियल भी हिंदी के अलावा बंगला आदि दूसरी कुछ भाषाओं के जरिए भी करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा था। यहां तक इसे देश में ही नहीं, कुछ विदेशी चैनलों पर भी प्रदर्शित किया गया था।

टीपू सुल्तान और उसकी जीवनी पर आधारित सीरियल के पूरे प्रसंग को कुछ विस्तार से यहां याद करने का उद्देश्य यही याद दिलाना है कि आज देश में सत्तारूढ़ बहुसंख्यक सांप्रदायिक विचारधारा का, भारतीय जनता के ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष से छत्तीस का आंकड़ा सिर्फ इसी तक सीमित नहीं था कि, इस विचारधारा की सबसे संगठित अभिव्यक्ति के रूप में आरएसएस ने बीसवीं सदी के इस समूचे राष्ट्रीय उद्वेलन से खुद को दूर या अलग ही रखा था। इस राष्ट्रीय आंदोलन से उसका यह विरोध, इस राष्ट्रीय आंदोलन की वैधता को ही नकारने की हद तक जाता था। इसका कारण बहुत ही सरल था। राष्ट्रीय आंदोलन शुरू से और अपने सभी रूपों में, सभी भारतवासियों को एकजुट करने की संकल्पना को लेकर चलता था, जो नागरिकों के रूप में सबकी बराबरी की संकल्पना तक जाती थी। लेकिन, आरएसएस तथा उससे प्रभावित सांप्रदायिक ताकतें, इसी एकजुटता तथा बराबरी को, ‘‘हिंदू राष्ट्र” के अपने लक्ष्य के रास्ते की, सबसे बड़ी बाधा मानता थीं।

यही बुनियादी अंतर्विरोध था, जो राष्ट्रीय आंदोलन की सभी धाराओं को, जिसमें नरमपंथी से लेकर क्रांतिकारी तक तमाम धाराएं शामिल थीं, मुस्लिम अलगाववाद की ही तरह, आरएसएस-हिंदू महासभा की हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ ही खड़ा नहीं करता था, उन्हें ब्रिटिश राज के एजेंटों की तरह देखने के लिए भी प्रेरित करता था। यह कोई संयोग ही नहीं है कि कथित रूप से आजादी के बाद उपेक्षित रह गयीं राष्ट्रीय आंदोलन की भांति-भांति की क्रांतिकारी धाराओं से लेकर, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं तक, सभी को हम अपने राजनीतिक-विचारधारात्मक अमल में, अल्पसंख्यकवादी-बहुसंख्यकवादी, दोनों सांप्रदायिकताओं के ‘‘राष्ट्रवाद’’ के स्वांग को तार-तार करते ही पाते हैं। अगर भगतसिंह हिंदू सांप्रदायिकतावादियों को सामराजी हुकूमत के एजेंटों की तरह देखते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस भी आरएसएस-हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को, विदेशी हुकूमत के मददगारों के तौर पर ही देखते हैं और आगाह करते हैं कि उनके अंगरेजों से सहयोग से, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस बुनियादी अंतर्विरोध को, एकजुट तथा समानता पर आधारित राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त करने वाली विभिन्न धाराओं के बीच की भिन्नताओं व मतभेदों की बराबरी पर खड़ा करने की कोई भी कोशिश, बौद्घिक बेईमानी ही होगी।

याद रहे कि बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिक ताकतों की ओर से इस अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति और भी उग्र व हिंसक ही रही थी, कम नहीं। यह कोई संयोग ही नहीं था कि आरएसएस के सरसंघचालक, गोलवालकर ने संघ की मूल सिद्घांत पुस्तिका मानी जाने वाली अपनी किताब, ‘वी आर ऑवर नेशनहुड डिफाइन्ड’’ में, गांधी समेत समूचे राष्ट्रीय आंदोलन की ‘‘साझा राष्ट्रवाद’’ की मूल कल्पना को सीधे-सीधे खारिज तो किया ही था, राष्ट्रवाद की इस संकल्पना को आगे बढ़ाने वालों के लिए कहा था कि वे ‘या तो मूर्ख हैं या फिर बदमाश!’

हैरानी की बात नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन जैसे-जैसे अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता नजर आया, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुस्लिम अलगाववादियों ने बौखलाहट में विभाजन की हिंसा के रास्ते पर कदम बढ़ाए और बहुसंख्यक सांप्रदायिकतावादियों ने, शेष भारत में शासन पर बलपूर्वक कब्जा कर, हिंदू-पाकिस्तान बनाने की हताश कोशिश की। गांधी की हत्या से उन्हें घटनाक्रम के इसी दिशा में मुडऩे की उम्मीद थी, लेकिन यह उनके लिए बहुत ही महंगी गलती साबित हुई। इसका नतीजा सरदार पटेल द्वारा आरएसएस पर पाबंदी लगाए जाने, सावरकर को गांधी की हत्या के षडयंत्र के लिए कटघरे में खड़ा किए जाने और आरएसएस-हिंदू महासभा के जनता से अलग-थलग पड़ जाने के रूप में सामने आया। इसीलिए, अब जबकि देश की सत्ता आरएसएस के हाथ में आयी है, स्कूली पाठ्यक्रम में किए जा रहे अनेक बदलावों के साथ ही, इसे भी मिटाने की कोशिश है कि गांधी की हत्या करने वाले, किस तरह की राजनीति से निकले थे और किन राजनीतिक ताकतों से जुड़े हुए थे। जाहिर है कि इस संबंध में सरदार पटेल के कहे को मिटाने में भी उन्हें गुरेज नहीं है।

इस तरह, आज आरएसएस के इशारों पर इतिहास का जिस तरह का पुनर्लेखन हो रहा है, उसके निशाने पर टीपू सुल्तान से लेकर मुगलों तक और कम्युनिस्टों से लेकर नेहरू तक ही नहीं हैं, उसके निशाने पर प्रकट या परोक्ष रूप से, गांधी-सरदार पटेल भी हैं, सुभाष भी हैं और भगतसिंह की टोली भी। और सबसे बढक़र, उसके निशाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की हजारों सालों की वास्तविक रहनी तथा इतिहास है, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास भी शामिल है। उनकी लड़ाई इस समूचे इतिहास से ही है। और चूंकि यह इतिहास, संप्रदायवादियों के तर्क पर गढ़ा गया, धार्मिक पहचान के आधार पर संगठित एकरूप हिंदू और मुस्लिम समुदायों के अंतहीन संघर्ष का इतिहास न होकर, प्राय: धार्मिक पहचान में असंगठित व बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण समूहों के बीच, टकराव का कम और परस्पर सहयोग, लेन-देन तथा साझा निर्माण का इतिहास ही ज्यादा है, इसलिए उनकी इस इतिहास से ही दुश्मनी है। उनको दिक्कत किसी एक औरंगजेब से या इस या उस मुस्लिम शासक के कदमों या कट्टरता से नहीं है। उन्हें अकबर से भी उतनी ही दिक्कत है या जहांगीर या शाहजहां से भी। और तो और, हैदरअली-टीपू सुल्तान से लेकर बहादुरशाह जफर तक से उनकी दुश्मनी है। हैरत की बात नहीं है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के ताजा पुनर्लेखन समेत वे राजसत्ता के सहारे इस उपमहाद्वीप के राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का भी जैसा पुनर्लेखन कर रहे हैं, वह इतिहास का पुनर्लेखन नहीं, इतिहास का ध्वंस है, इतिहास पर सांप्रदायिक बुलडोजर चलाना है।

*(लेखक प्रतिष्ठित पत्रकार और साप्ताहिक ‘लोकलहर’ के संपादक हैं।)*