ओमप्रकाश कश्यप

हर साल 15 अगस्त के दिन भारतीय प्रधानमंत्री जब लालकिले पर तिंरगा फहराते हैं तो उसका एक प्रतीकात्मक संदेश यह भी होता है कि भारत राजशाही से पीछा छुड़ाकर, उत्तरदायी और लोकोन्मुखी जनतांत्रिक शासन-प्रणाली को अपना चुका है। यह इस बात का परिचायक भी है कि देश में ऐसी सरकार कायम है, जो जनता की है, जनता के लिए सोचती है और बगैर किसी भेदभाव के जनता के हित में काम भी करती है। लेकिन यह तो हुई निखालिस प्रतीकात्मक बात। मौजूं सवाल यह है कि क्या भारत सचमुच धर्म और राजशाही की गोद से निकले अर्द्धसामंती और अधिनायकवादी संस्कारों पर जीत हासिल कर पाया है?

हालिया प्रकरण, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री से कराने; तथा गृहमंत्री द्वारा ‘सेंगोल’ को नए संसद भवन में स्थापित करने की घोषणा से उपजे विवाद को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। समानांतर प्रश्न यह भी है कि क्या हम सही मायने में लोकतांत्रिक देश बन पाए हैं? या हमारे नेता जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर संसद और विधायिकाओं में जाते हैं, वे इस देश को सच्चा लोकतंत्र बनाने की खातिर सचमुच गंभीर हैं?

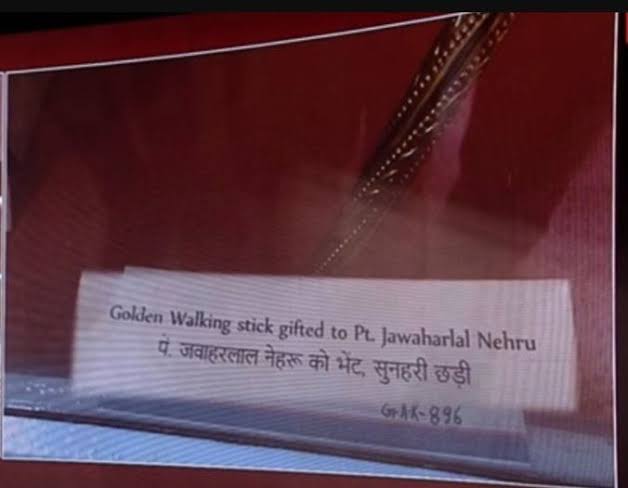

वर्तमान परिस्थितियों में इनके उत्तर निराशाजनक हो सकते हैं। गृहमंत्री द्वारा कथित राजदंड की प्रक्रिया को दुबारा आरंभ करने की मनमानी घोषणा से एक सवाल यह भी उभरता है कि क्या इस देश के गृहमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी किसी वस्तु को राष्ट्रीय महत्व का बताकर, उसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने का अधिकार है? खासकर तब जब एक प्रधानमंत्री ने जिसे वह प्रतीक सौंपा गया था – उसे अप्रासंगिक मानकर तत्काल संग्रहालय के हवाले कर दिया हो, और पूरे 75 वर्ष उसने महज ‘याद’ बनकर काटे हों।

सवाल यह भी है कि संसद भवन, जो भारतीय जनता की इच्छा और संचेतना का प्रतीक है, वहां ‘राजदंड’ को स्थापित करना, क्या लोकतंत्र को अपमानित करने जैसा नहीं है? क्या स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की इच्छा से परे भी ‘राज’ के पास कोई और शक्ति होती है? यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान जो कथित सेंगोल की भेंट के बाद बना था, उसमें भी किसी प्रतीक को ‘राजदंड’ के रूप में अपनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

सेंगोल का एकाएक चर्चा में आना

सेंगोल के बारे में जो जानकारियां सत्तापक्ष के हवाले से प्रकाशित हुई हैं, उनमें बताया गया है कि भारत के अंतिम वायसराय लार्ड माउंटबेटन ने शासन के औपचारिक हस्तांतरण के समय नेहरू से पूछा था कि क्या वे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को खास प्रतीक के जरिए पूरा करना चाहते हैं? इस पर नेहरू ने राजगोपालाचारी से सलाह ली थी। पुरातन संस्कारों में जीने वाले राजगोपालाचारी ने उन्हें सेंगोल के बारे में बताया था। तब आनन-फानन में मद्रास के एक जौहरी से चांदी का करीब पांच फुट लंबे सेंगोल की रचना कराई गई और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। शिखर पर नंदी की आकृति वाले सेंगोल का डिजाइन-निर्माण तमिलनाडु के तिरुवावडुदुरई आदिनम मठ की देख-रेख में कराया गया, जिसे स्वाधीनता हस्तांतरण से करीब 15 मिनट पहले शैव मंत्रों के उच्चारण के बीच जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था।

यदि सत्ता हस्तांतरण में सेंगोल की भूमिका इतनी ही महत्वपूर्ण है तो सवाल यह भी उठता है कि माउंटबेटन या उनके पूर्ववर्ती वायसरायों को किसने राजदंड सौंपा था? यदि नहीं सौंपा था तो जो पुरोहितवर्ग अब प्रधानमंत्री मोदी को राजदंड सौंपे जाने पर उत्साहित है, क्या उन्होंने एक बार भी अंग्रेज वायसरायों/गवर्नरों के पास राजदंड न होने के कारण, उनके शासन के औचित्य पर सवाल उठाए थे?

‘सेंगोल’ तमिल शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति ‘सेन्नई’ से बताई जाती है। तमिल राजतंत्र में सेंगोल काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। जब भी कोई नया राजा राज्य का कार्यभार संभालता, राजपुरोहित उसे राजदंड सौंपता था। लेकिन बात उन दिनों की है जब राजतंत्र पर ब्राह्मणशाही का कब्ज़ा होता था। कानून के नाम पर ‘मनुस्मृति’ जैसी निर्लज्ज व्यवस्थाएं थीं। सेंगोल के इतिहास को 2,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। एक पौराणिक मिथ के अनुसार मदुरै की दैवी मीनाक्षी ने उसे राजदंड के रूप में नायक राजाओं को सौंपा था। यदि पोंगापंथ की भाषा में कहें तो जैसे वेद आसमान से उतरे थे, वैसे ही सेंगोल जैसा प्रतीक भी आसमान से टपका होगा।

लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान प्रधानमंत्री का समझदारी भरा निर्णय

नेहरू ने भी औपचारिकतावश ‘सेंगोल’ को लिया अवश्य था, परंतु उसे अवसर विशेष पर मिलने वाले उपहारों से अधिक महत्व कभी नहीं दिया था। मिलने के साथ ही उन्होंने सेंगोल को इलाहाबाद में आनंद भवन स्थित संग्रहालय को सौंप दिया था। यह लोकतंत्र के प्रति एक निष्ठावान प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया समझदार फैसला था। आनंद भवन संग्रहालय में भी सेंगोल के कथित महत्व को लेकर कोई रिकार्ड नहीं है। बताते हैं कि 1978 में कांची मठ के ‘महापेरिवा’ ने उस घटना का जिक्र अपने एक साथी से किया था। उसके बाद ही वह चर्चा में आ गया। 2021 में आरएसएस नेता एस. गुरुमूर्ति द्वारा संपादित तमिल अखबार ‘तुगलक’ में सेंगोल पर उनके द्वारा ही एक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें गुरुमूर्ति ने एक पुजारी द्वारा अपने एक शिष्य को दी गई जानकारी को आधार बनाया गया है, जिसे पढ़कर शास्त्रीय नर्तकी पद्मा सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा। छोटे-से-छोटे मुद्दे को खास हिंदुत्ववादी चश्मे से देखने वाली सरकार को सेंगोल अपने सांस्कृतिक-राष्ट्रवादी एजेंडे के अनुकूल जान पड़ा; उसके बाद उसे नए संसद भवन में स्थापित करने का फैसला लिया गया।

सिर्फ नीति और न्यायपरक कह देना पर्याप्त नहीं

यूं तो ‘सेन्नई का अर्थ ‘नीति और न्यायपरकता’ बताया गया है, जो अपने आप में बहुत ही भरमाने वाले शब्द हैं। ‘नीति’ शब्द खुद भी राजनीति का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में सिर्फ ‘नीति और न्यायपरकता’ में, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी शासन की कोई अवधारणा शामिल नहीं है। घटिया से घटिया राजा की भी कोई न कोई नीति होती थी। उसके अनुरूप राज करने को ही वह ‘नीति और न्यायपरक’ घोषित कर देता है। हिटलर ने जब जर्मनी में तानाशाही कायम की थी तो वह पहले विश्वयुद्ध में जर्मनी के साथ हुए अन्याय को न्याय में बदलना चाहता था। इसी तरह मुसोलिनी इटली के पुराने गौरव को वापस लौटाने के नाम पर, इतिहास की बेईमानियों से निजात दिलाने के नाम पर तानाशाही चला रहा था। चंगेज खान जब भारत को रौंदता हुआ आया था, तब उसकी भी कोई न कोई नीति अवश्य रही होगी, जिसके अनुसार शासन करना उसकी निगाह में न्यायपरक होना था। भारत में में तो पांच पांडवों के न्याय दिलाने के नाम पर 18 अक्षौहिणी (83 लाख सैनिक, लाखों हाथी, घोड़े अलग) को मरवा देने को ‘धर्म-युद्ध’ कहने की भी परंपरा रही है। इसलिए उत्तरदायी शासन के संदर्भ में धर्म, नीति, और न्यायपरकता की बातें करना उस समय तक बेमानी है, जब तक वह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्यों से प्रतिबद्ध न हो। भारत में जहां सामाजिक स्तर पर भारी असमानता है, हम चाहें तो ‘न्याय’ को ‘सामाजिक न्याय’ से भी स्थानापन्न कर सकते हैं।

उद्घाटन कौन करे, बड़ा सवाल नहीं

नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करें या राष्ट्रपति, यह बड़ा सवाल नहीं है। इससे अधिक बड़ा सवाल नए संसद भवन में सेंगोल को राजदंड के रूप में स्थापित किया जाना है। यह अच्छे अवसर को बुरी घटना बना देने जैसा है। सेंगोल (राजदंड) पूरी तरह से धार्मिक और राजसी परंपरा को स्थापित करता है। ऐसी सत्ता का प्रतीक है जब राजा को राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी और सर्वेसर्वा मान लिया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर के बाद पृथ्वी और यहां की समस्त संपदा का वास्तविक स्वामी ब्राह्मण को बताया गया है। इसलिए राजपुरोहित राजा (प्रजापालक) को प्रतीक के तौर पर सत्ता के संचालन की जिम्मेदारी सौंपता था।

पुराणों में राजा वेन की कहानी आती है। वेन को पहला निर्वाचित राजा माना जाता है। निर्वाचित होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायी था। जब वेन ने ब्राह्मणों और उनकी सत्ता के आगे झुकने से इंकार कर दिया तो उन्होंने क्रुद्ध होकर देश के पहले निर्वाचित राजा की हत्या कर दी। बाद में वेन के पुत्र पृथु को इस शर्त के साथ सत्ता सौंपी कि वह ब्राह्मणों के सभी आदेश मानेगा। उनके प्रति सदैव विनत रहेगा। सेंगोल के साथ भी उसी आदेश का भाव है। संवैधानिक व्यवस्था में ऐसे प्रतीक की अहमियत सांस्कृतिक ‘कचरे’ से ज्यादा नहीं हो सकती।

दिशाहीन विपक्ष का दिशाहीन विरोध

विपक्षी दल नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा न कराए जाने को मुद्दा बना रहे हैं। बीते नौ वर्षों में विपक्ष भाजपा के साथ कूटनीति की लड़ाई हर बार हारता आया है। इस बार भी वह भटका हुआ है। यदि भाजपा का सेंगोल को अधिकृत राजमुद्रा का दर्जा उसकी दूरगामी राजनीतिक सोच को दर्शाता है तो विपक्ष का उद्घाटन समारोह से बहिष्कार का मुद्दा उसके राजनीतिक सोच की सीमा है। बजाय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के विवाद में उलझने के उसे पूछना चाहिए था कि गृहमंत्री ने, पूर्व प्रधानमंत्री को अवसर विशेष पर दिए गए उपहार को, किस हैसियत से राजकीय दर्जा देने का फैसला किया है? और सेंगोल का जो स्वरूप है क्या वह भारत की धर्मनिरपेक्षता, बहुरंगे सांस्कृतिक मूल्यों से मेल खाता है?

भारत की संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोकसभा सांसद के रूप में प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र की जनता के सीधे प्रतिनिधि हो सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री पद का चयन जनप्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद देश का प्रधानमंत्री पूरी जनता का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए जनता का प्रमुखतम प्रतिनिधि लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन का उद्घाटन करे तो नैतिकता संबंधी कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। वैसे भी संसद की गरिमा ईंट-पत्थरों से बनी इमारत में न होकर, उसके आदर्शों में होती है। ईंट-पत्थरों से बनी इमारत के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति का जाना जरूरी नहीं है। हां, इस अवसर पर उनका अनुपस्थित रहना अखर सकता है। मगर गृहमंत्री की घोषणा के बाद मामला सिर्फ ईंट-पत्थरों से बनी इमारत के उद्घाटन का नहीं रह जाता। सेंगोल ने उसे प्रतीकात्मक सत्ता-अंतरण का ‘पर्वकाल’ बना दिया है।

बताया गया है कि मद्रास के उसी मठ के प्रतिनिधि पूरे धार्मिक कर्मकांडों के साथ सेंगोल को प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपने वाले हैं; और वर्तमान प्रधानमंत्री 75 वर्ष बाद उस घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति का हिस्सा बनने को लालायित हैं। सेंगोल के माध्यम से उनकी दूसरी इच्छा दक्षिण में पार्टी की पैठ बनाना भी है। हालांकि इसमें उन्हें सफलता मिलेगी, इसकी संभावना कम ही है। इसलिए कि सेंगोल का मुद्दा दक्षिण में जिन लोगों को प्रभावित करेगा, वे पहले से ही दक्षिणपंथी राजनीति का समर्थन करते आए हैं। वहां उनकी इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि धुर दक्षिणपंथ की राजनीति को बढ़ावा दे सकें। यह भी हो सकता है कि सेंगोल का मुद्दा दक्षिण में विरोधी शक्तियों को एकजुट करने का काम करे।

क्या ‘राजदंड’ संसद की गरिमा बढ़ाएगा

राजदंड सामंतवाद का प्रतीक है। लोकतंत्र में राज्य जनता की मर्जी से चलता है। संसद में लिए गए सभी निर्णय जनता की इच्छा की ही अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसे में अध्यक्ष के पास सेंगोल को रखना क्या लोकतंत्र की भावना के अनुरूप होगा? संसद में अध्यक्ष का काम उसकी कार्रवाही को व्यवस्थित रखना है। उसके अलावा उसके हाथों में कोई अधिकार नहीं होता। उनके आसन के पास ‘राजदंड’ का रखा जाना लोकतंत्र की भावना के एकदम विपरीत और संविधान विरोधी आचरण है। भारत में पहले ही मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न है। संसद भवन में कथित राजदंड की उपस्थिति क्या राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न के लिए अवमाननाकारी नहीं होगी!

वैसे भी जिस दिशा में वर्तमान सरकार जा रही है, उससे किसी समझदार फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती। बीते फरवरी में ‘विज्ञान प्रसार’ जैसी दशकों से चली आ रही पत्रिका को अकस्मात बंद कर दिया गया। कुछ अर्सा पहले डार्विन को स्कूली शिक्षा से बाहर का रास्ता दिखाया गया। साफ है कि सरकार धर्म और संस्कृति के नाम पोंगापंथ को मजबूत करना चाहती है। असली चुनौती यही है। इसलिए यदि विपक्ष को राजनीति ही करनी है तो बजाय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बहस में उलझने के उसे लोकतंत्र और उसकी गरिमा को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यदि विपक्ष दिशाहीन है तो इस देश के बुद्धिजीवियों और जागरूक लोगों को आगे आना चाहिए। उद्घाटन किसके हाथों हो, इस आशय का वाद देश की उच्चतम अदालत में पहुंच चुका है। लेकिन इसमें अदालत कुछ हस्तक्षेप कर सकती है, इसकी कम संभावना ही है। हां, राजन्य के प्रतीक को लोकतंत्र में ‘राजदंड’ के रूप में स्थापित करना गंभीर मसला है। सरकार मनमानी पर उतारू हो तो उसपर देश की उच्चतम अदालत का पक्ष जानने की कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए।