मनीष आजाद

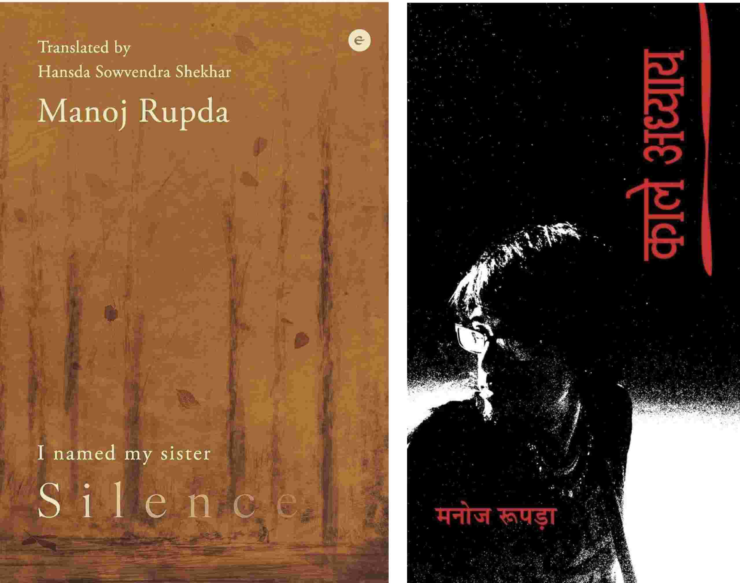

2015 में मनोज रूपड़ा का चर्चित उपन्यास ‘काले अध्याय’ भारतीय ज्ञानपीठ से छपकर आया था. इस साल इसका अंग्रेजी तर्जुमा

‘‘I Named My Sister Silence’ एका [Eka] प्रकाशन से छपकर आयी है. इसका अनुवाद– ‘The Adivasi Will Not Dance’ के लेखक हंसदा शेखर ने किया है. किताब 2024 के लिए JCB Literary Prize award के लिए भी चयनित हो गयी है. इस साल का JCB Literary Prize award प्रसिद्ध लेखक ‘पेरूमल मुरुगन’ को उनके उपन्यास ‘Fire Bird’ के लिए दिया गया है.

महज 179 पेज के इस उपन्यास में लेखक ने इतिहास के ‘काले अध्यायों’ के साथ वर्तमान को जिस तरह से गूंथा है, वह अद्भुत है. अमेरिका में काले लोगों के साथ होने वाला ‘लिंचिंग कार्निवाल’, फिर भारत-पकिस्तान विभाजन की नृशंस कथा (जहां लेखक के ही शब्दों में सभ्यता एक बार फिर नंगी हुई), फिर इथियोपिया का भयानक अकाल, फिर 2008 की खतरनाक मंदी और फिर सलवा जुडूम की अमानवीय क्रूरता और इन सब के बीच किसी ‘बैकग्राउंड स्कोर’ की तरह लेखक द्वारा बहन ‘ख़ामोशी’ की खामोश तलाश-यात्रा और इसी तलाश में माओवादी आन्दोलन का किसी फूल की तरह खिलता हुआ चित्रण. और इन सब के बीच लेखक की स्वयं के साथ निरंतर चलती एक दार्शनिक मुठभेड़.

पिछले दिनों आपने कब ऐसा उपन्यास पढ़ा जो एक साथ इतना विस्तार और इतनी गहराई लिए हो ? ‘प्रथम पुरुष’ की शक्ल में लिखे इस उपन्यास में ‘लेखक’ (जिसके नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है) बस्तर के एक आदिवासी गांव का वासी है. उसकी सौतेली बहन ख़ामोशी ही उसकी देखरेख करती है. मां के साथ ख़ामोशी का रिश्ता छत्तीस का है. एक दिन 10 साल का यह आदिवासी ‘लेखक’ एक हाथी के सम्मोहन में उसके पीछे पीछे बस्तर के घने जंगल में चला जाता है, और वहां जिन परिस्थितियों में वह हाथी और उसके महावत को जंगली कुत्तों द्वारा वीभत्स तरीके से मारे जाते हुए देखता है, उसके बाद उसके अन्दर एक बुनियादी परिवर्तन आ जाता है. ‘लेखक’ के ही शब्दों में- ‘इसी पेड़ की एक डाल पर एक रात मुझे मालूम हुआ था कि पशुओं जैसी सहजवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है.’

जंगली कुत्तों द्वारा हाथी के मारे जाने का ग्राफिक वर्णन बरबस भुवनेश्वर की प्रसिद्ध कहानी ‘भेड़िये’ की याद दिला देता है. ख़ामोशी के साथ लेखक का रिश्ता एक ही साथ बेहद मार्मिक और कुछ हद तक जादुई भी है, जो सत्यजीत रे की फिल्म ‘पाथेर पांचाली’ के ‘दुर्गा’ और ‘अप्पू’ की याद दिला देता है. एक अच्छी रचना दूसरी अच्छी रचनाओं की याद भी कुरेदती चलती हैं. बहरहाल यहीं पर ‘लेखक’ अपनी बहन ख़ामोशी की माओवादियों के साथ अंडरग्राउंड सम्बन्धों और कार्यवाहियों का भी साक्षी बनता है.

समय बदलता है. अब ‘लेखक’ मर्चेंट नेवी में है. उसका 6 माह जहाज में ही गुजरता है. दूसरी तरफ उसकी बहन अब ‘मादवी इरमा’ है और वह माओवादियों के साथ घने जंगलों में है. जहाज के कैप्टन मिस्टर दत्त के माध्यम से ‘लेखक’ को अमेरिका के उस ‘काले अध्याय’ के बारे में पता चलता है जिससे हमारा सभ्य समाज अभी भी आंख नहीं मिला पाता. उपन्यास का यह टुकड़ा बहुत ही पावरफुल है. एक बानगी देखिये –

‘यह इस कार्निवाल का उद्घाटन सत्र था. उसके बाद दूसरे कान की बोली लगाई गयी, फिर उसे भी उसी हर्षोल्लास के साथ काटा गया. फिर नाक की बोली लगाई गयी, फिर नाक काटी गयी, फिर लिंग और अंडकोष की बारी आयी और इस बार बोली लगाने वालों में जमकर स्पर्धा हुई क्योंकि नीग्रो लोगों के इस अति उन्नत अंग को काटने का क्रेज इस कार्निवाल का सबसे बड़ा क्रेज था और जब पहला लिंग अंडकोष समेत काटा गया तब भीड़ का हर्षोल्लास अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया.

‘शेम्पेन के फव्वारे फूट पड़े और बैंड बहुत ऊंची आवाज में बजने लगा और सभी लोग उन्मत्त होकर नाचने लगे. औरतें और मर्द झूम रहे थे और गा रहे थे. एक ऐसा गौरवगान जिसमें सिर्फ गोरी नस्ल का महिमा मंडन था.

‘फिर एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे शिकार को खम्भे से बांधा गया और उनके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई गयी और उसके बाद जश्न का पहला दौर खत्म हो गया और लोग खाने-पीने के स्टालों पर टूट पड़े.

‘इन राक्षसी अत्याचारों के तुरन्त बाद लोग शराब और तरह-तरह के व्यंजनों का इतना स्वाद लेकर आनन्द ले रहे थे और ऐसे भकोस भकोसकर खा रहे थे जैसे वे किसी विवाह-भोज में शामिल हुए हों.’’

आपको यह हिस्सा पढ़ने में भले ही कितना भी भयानक या वीभत्स लगे लेकिन यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का ऐसा जलता हुआ सच है, जो आज भी सुलग रहा है. ‘मनुस्मृति’ हर देश में है, बस उसका ‘ग्रामर’ अलग-अलग है. लेकिन यहां एक मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है. ऊपर वर्णित ‘कथांश’ में कालों के प्रति जिस नस्लीय नफ़रत का बेहद प्रभावी चित्रण है, उसी नफ़रत के कारण ही हर बुरी चीज़ को काले रंग से जोड़ दिया गया है, जैसे ब्लैक-मेल, ब्लैक-मनी, ब्लैक-डे…. आदि.

‘न्युगी वा थान्गों’ जैसे रचनाकारों ने इस पर विस्तार से अपनी कलम चलायी है. मनोज रूपड़ा हमारे समय के एक सजग रचनाकार है. इसलिए उनसे तो हम यह उम्मीद कर ही सकते हैं कि ना सिर्फ कथा में बल्कि भाषा के स्तर पर भी रूढ़ियों को तोड़ने की ज़रूरत है. इस अर्थ में ‘काले अध्याय’ शीर्षक से रचनाकार को बचना चाहिए था.

ठीक यही बात ‘नीग्रों’ और ‘निगर’ के लिए भी है. यह शब्द काले लोगों के प्रति अपमान का सूचक है. यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि यह शब्द पात्र (मिस्टर दत्त) द्वारा बोला गया है, ‘लेखक’ द्वारा नहीं. लेकिन फिर सवाल उठता है कि इसे सही कैसे किया जायेगा ? जाहिर है इसके लिए दूसरा पात्र या स्थितियां गढ़ी जानी चाहिए. यानी झूठ का सहारा लिया जाना चाहिए. ‘पाब्लो पिकासो’ ने कहीं लिखा है कि कला वह झूठ है, जिसके सहारे हम सच तक पहुंचते हैं.

स्वयं मनोज रूपड़ा ने भी समालोचन को दिए अपने एक इंटरव्यू में मार्खेज को उधृत करते हुए लिखा है कि ‘कहानी की शुरुआत एक झूठ से ही हुई होगी.’ बहरहाल जहाज के विध्वंस और इस पर काम करने वाले कर्मचारियों की मनःस्थिति के बहाने 2008 की मंदी को भी इस उपन्यास में बहुत ही सशक्त तरीके से एक्सपोज़ (expose) किया गया है.

फिलहाल मुझे याद नहीं आता कि हिंदी-साहित्य में मंदी को इतने प्रभावी तरीके से कथा में कहीं गूंथा गया हो. जिस तरह से जंगली कुत्तों ने विशालकाय हाथी और उसके महावत को नोच-नोच कर मौत दी थी. ठीक वैसे ही फाइनेंस कैपिटल ने विशाल जहाज और उसके कर्मचारियों को ‘मौत’ दे दी. उपन्यास में जहाज की यह कथा कोई अलग-थलग कथा नहीं है. यह बस्तर के आदिवासी/माओवादी आन्दोलन से भी जुड़ती है.

माओवादी कमांडर से बातचीत में ‘लेखक’ को पता चलता है कि यही जहाज विशाखापत्तनम से बस्तर के सबसे अच्छे लौह अयस्क लेकर महज 400 रुपये टन पर जापान पहुंचाता है. हालांकि लेखक यह बताना ‘भूल’ गया कि यही लौह अयस्क भारत के अंदर यहां के उद्यमियों को 1200 रुपये प्रति टन की दर पर दिया जाता था. इस अर्थशास्त्र से माओवादी आन्दोलन का सीधा रिश्ता है.

उपन्यास के दूसरे हिस्से में अपनी बहन ख़ामोशी की तलाश में लेखक बस्तर के घने जंगलों में दूसरी बार घुसता है. इस बार समय कुख्यात ‘सलवा जुडूम’ का है. आदिवासियों के घरों को जलाकर उन्हें जबरन कैम्पों में लाया गया है. सिद्धांत वही पुराना है. मछली को पानी से अलग कर देना. यानी माओवादियों को आदिवासियों से अलग कर देना.

यहां पर एक बार फिर हम ‘लिंचिग कार्निवाल’ का दर्शन करते हैं. निश्चित ही यहां ग्रामर अलग है, लेकिन आदिवासियों/माओवादियों के प्रति सत्ता की नफ़रत वही है- आदिवासी औरतों का बलात्कार और स्वाभिमानी/आत्मनिर्भर इन आदिवासी समुदायों को दाने-दाने को तरसा देना. यहां पर आदिवासियों/माओवादियों की लड़ाई का कारण भी बहुत साफ़ नज़र आता है. यानी उनके जल-जंगल-जमीन की ‘कोलंबसीय लूट’. यहां लेखक ने काफी सहानुभूतिपूर्वक माओवादियों का चित्रण किया है और अकादमिक ‘सैंडविच थ्योरी’ के जाल में फंसने से इनकार किया है. यह उपन्यास के साथ साथ लेखक की भी ताकत है.

माओवाद के उन्मूलन के नाम पर एक पूरी ‘इंडस्ट्री’ चलती है, जिसका करोड़ों का ‘टर्नओवर’ है. इसके दो मुख्य स्तम्भ हैं- फर्जी मुठभेड़ और फर्जी समर्पण. याद कीजिये छत्तीसगढ़ के एक न्यायाधीश प्रभाकर ग्वाल को, जिन्होंने फर्जी समर्पण और फर्जी गिरफ्तारी की पूरी ‘इंडस्ट्री’ का पर्दाफाश किया था. और इनाम में उनकी नौकरी चली गयी थी. यहां इस पहलू को मनोज रूपड़ा ने बेहद असरदार तरीके से उठाया है. पढ़िए उन्हीं के शब्दों में-

‘मेरी चार साल की गैर हाजरी का फायदा उठाकर सरकारी खानापूर्ति करने वालों ने किसी नक्सली हमले में मुझे शहीद भले ही बना दिया हो और शहादत के एवज में मिलने वाली मोटी रकम भी भले ही डकार गये हों, लेकिन अपने जीते जी मैं अपने किसी पुतले का अस्तित्व कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं ?’

और मजे की बात यह है कि इन ‘शहीद’ पुतलों के निर्माण में भी जबरदस्त भ्रष्टाचार है-

‘उनमें से तीन चार शहीद ऐसे भी थे, जिनके पुतलों में सीमेंट कम और रेत ज्यादा होने के कारण किसी का हाथ, किसी का पांव और किसी की आधी बन्दूक भुर्भुराकर गिर गयी थी.’

इस उपन्यास का प्रमुख पात्र यानी ‘लेखक’ छोटी-बड़ी सभी घटनाओं का साक्षी है. ठीक मिस्टर दत्त की तरह- ‘तुम भी मुझ जैसे उन गिने-चुने लोगों में से हो, जिन्हें समय ने कुचल डालने या तबाह कर देने के लिए नहीं, बल्कि बड़ी तबाहियों का साक्षी बनने के लिए चुना है.’ इसलिए वह किसी भी घटना में भागीदार नहीं है. खैर यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब ‘लेखक’ मिस्टर दत्त की तरह ही अपनी इस निरपेक्षता को दार्शनिक जामा पहनाता है तो दिक्कत शुरू हो जाती है. एक जगह ‘लेखक’ कहता है- ‘और मुझे लगता है जीवन को पशु की तरह ही जीना चाहिए, जो परिवेश को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कभी नहीं करते बल्कि खुद परिवेश के अनुसार ढल जाते हैं क्योंकि वे ऐसे किसी मानदंड के बारे में नहीं जानते जो मनुष्य और जानवर की सहज वृत्तियों को नियन्त्रित करते हैं.’

जहाज के कैप्टन दत्त तो मध्यवर्गीय हुसैनी ब्राह्मण हैं, इसलिए उनका नियतिवादी/अस्तित्ववादी दर्शन के साथ जीना सहज हो सकता है. लेकिन जिसकी बहन माओवादियों के साथ है, जिसका अपना समाज दो भागों में हिंसक तरीके से विभक्त किया जा चुका हो, जिसकी मां किन्हीं अज्ञात कारणों से अपने ही आदिवासी समुदाय की लड़कियों को सलवा जुडूम में ‘नागा बटालियन’ को बलात्कार के लिए उपलब्ध कराती हो और अपने बेटे से लगभग नफ़रत करती हो, वह आदिवासी नौजवान ‘अल्बेयर कामू’ और ‘निर्मल वर्मा’ का पात्र कैसे हो सकता है ? आदिवासी समाज में नियतिवादी/अस्तित्ववादी दर्शन ने कब पैठ बना ली ? मज़े की बात यह है कि खुद ‘लेखक’ ने जाने-अनजाने अल्बेयर कामू के प्रसिद्ध उपन्यास ‘आउटसाइडर’ का नाम इसी सन्दर्भ में लिया है –

‘जबकि मैं जानता हूं कि मेरे अन्दर न कोई इच्छाशक्ति है, न कोई लक्ष्य. मैं बस यूं ही इन सब चीजों के बीच से गुज़र जाऊंगा, किसी आउट साइडर की तरह, जिसे यह भी नहीं मालूम होता कि वह क्यों अपने जीवन को जिये जा रहा है.’

क्या फिलिस्तीन का कोई नौजवान अपने समाज के विध्वंस के बीच से ‘ आउटसाइडर’ की तरह गुजर सकता है ? उपन्यास की मजबूत और समुद्र की तरह हाहाकार करती कथा-वस्तु के साथ ‘साक्षी’ का यह नियतिवादी/अस्तित्ववादी दर्शन मेल नहीं खाता और उपन्यास पर एक अनावश्यक बोझ बन जाता है. यह बोझ उपन्यास को कई जगह नष्ट कर देता है. नागा बटालियन के सैनिक जब एक आदिवासी महिला का बलात्कार कर रहे हैं तो वहां उस महिला की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं है. लेखक इसे यों बयां करता है-

‘जिस लड़की के साथ बलात्कार हो चुका था, वह अपनी दोनों टांगें अपने पेट की तरफ सिकोड़कर किसी निरीह जानवर की तरह मुझे देख रही थी और जिस लड़की के साथ बलात्कार हो रहा था, इतने सहज भाव से, जैसे उसके साथ जो कुछ हो रहा था, वह उसके लिए कोई सामान्य-सी दिनचर्या हो और यह कोई पीड़ादायक, असहनीय या अपमानजनक बात न हो.

‘उस लड़की की आंखों को देखकर मुझे ज़ंजीर से बंधे और जंगली कुत्तों से घिरे उस हाथी की याद आ गयी, जिसके सहज बोध ने मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार लेने के बाद किसी भी तरह का विरोध करना बन्द कर दिया था.’

यह कथन उस आदिवासी समुदाय की महिला के बारे में कहा जा रहा है, जो सत्ता को उसी की भाषा में जवाब दे रही है और भविष्य को अपने गर्भ में आकार दे रही है. यह महिला महाश्वेता देवी की ‘द्रौपदी’ क्यों नहीं बन सकती ? इससे लेखक द्वारा वर्णित यथार्थ पर क्या फर्क पड़ जायेगा ?

हालांकि अंतिम पेज तक आते आते ‘लेखक’ के अंदर भी एक ‘खनन’ शुरू हो जाता है, लेकिन उपन्यास की अंतिम पंक्ति फिर इस ‘खनन’ पर पानी फेर देती हैं. माओवादी कैम्प में जब ‘लेखक’ अपनी बहन ‘ख़ामोशी’ को देखता है, जो अपना एक पैर गंवा चुकी है और कुछ सिल रही है, तो इस वक़्त ‘लेखक’ की यह टिप्पणी देखिये –

‘उसका सीना-पिरोना जारी है और मेरा यह सोचना जारी है कि समय हमसे क्या-क्या नहीं करवाता ! एक दिन वह हमें हाथ में पत्थर थमा देता है और किसी अनजानी राह में चले जाने की युक्ति देता है, एक दिन वह हमें जंगल से निकालकर जहाज पर भेज देता है.

‘एक दिन वह सीला बटोरने वाली लड़की की टोकरी को हथियारों से भर देता है, और एक दिन बन्दूक चलाने वाली लड़की के हाथ में सुई-धागा धमा देता है.’

इतिहास के ‘काले अध्यायों’ की शक्तियों से जीवन-मरण का संघर्ष करने वाली इन आदिवासी/माओवादी महिलाओं पर यह नियतिवादी टिप्पणी उसी नियतिवादी/अस्तित्ववादी दर्शन के बोझ से निकल रही है, जिसे ‘लेखक’ पूरे उपन्यास में बेवजह अपने सर पर उठाये हुए है.

इसके बावजूद यह उपन्यास निश्चित रूप से पढ़ा जाना चाहिए, यह जानने के लिए कि उपन्यास कैसे लिखा जाता है और यह समझने के लिए भी कि उपन्यास कैसे नहीं लिखा जाना चाहिए.