गुरूचरण सिंह

हमने पहले भी एक सवाल उठाया था – ‘अगर हायफा (इज़रायल) में भारतीय मूल के ब्रितानी सिख शहीदों को याद किया जा सकता है तो कोरोगांंव के ब्रितानी महार शहीदों को याद करने में परेशानी क्या है ?’

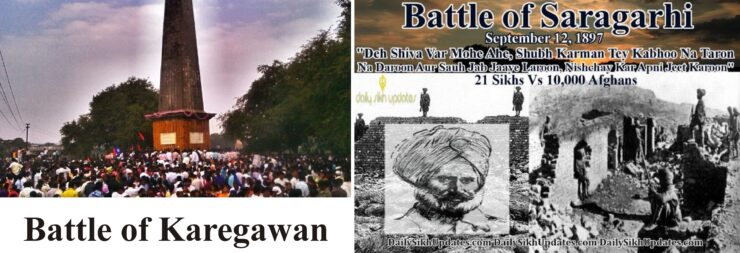

सारागढ़ी के युद्ध को लेकर बनी फिल्म और सोशल मीडिया ने जिस तरह सिख-मुगल युद्ध के रूप में प्रचारित किया था, वह इतिहास की एक गलत व्याख्या की मिसाल है. किसी भी नजरिए से इसे न तो सिख-मुगल युद्ध साबित किया जा सकता है न ही इसके उलट कोरेगांव को महार-मराठा युद्ध. इसलिए सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश एक खास तबके द्वारा, एक खास तबके के खिलाफ, एक खास मकसद से भेजे जाते हैं और इसी रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए.

सिख-अफ़ग़ान दुश्मनी का इतिहास बहुत पुराना है और महाराजा रणजीत के समय से अफ़ग़ानों में सिखों की दहशत का आलम यह था कि शोले फिल्म में गब्बर के डॉयलाग की तरह अफ़ग़ान औरतें बच्चों को यह कह कर सुलाया करती थी कि ‘नलवा रांगला’ यानि नलवा आ गया है. हरि सिंह नलवा, रणजीत सिंह का बहादुर सेनापति था, जिसने अफ़ग़ानिस्तान को फतेह किया था. इसलिए बदले की भावना अगर कहीं होनी चाहिए तो वह अफ़ग़ानों में थी. कोरेगांव युद्ध में महार सैनिकों की नफरत का केंद्र पेशवाई सैनिक थे. जनस्मृति में भले ही कोरेगांव की जीत महार सैनिकों की जीत के रूप में ही दर्ज हो लेकिन इस विजय स्तंभ पर खुदा हुआ है, “One of the proudest triumphs of the British Army in the east.”

ऐय्याश और घोर ब्राह्मणवादी पेशवाओं का इतिहास बहुजन आबादी के प्रति क्रूरता से परिपूर्ण रहा है, इन्हीं अत्याचारों के चलते महारों में अन्दर ही अन्दर क्रोध पल रहा था. बदला लेने की फिराक में पूना के आस-पास के महार अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए. भीमा-कोरेगांव की लडा़ई उसी बदले की भावना का परिणाम है. महारों की इस विजय ने पेशवाई शासन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया.

खैर इस पूरी घटना के पीछे जो इतिहास बोध काम कर रहा है, उसे समझना तो बहुत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि कुलीन वर्ग के लोगों के लिए यह स्मारक राष्ट्रीय हार का और दलितों के लिए महारों के अभूतपूर्व शौर्य-प्रदर्शन का प्रतीक है. हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ही कुछ इस तरह का निर्धारित किया था कि यह स्मारक एक राष्ट्रीय पराजय का प्रतीक दिखाई दे क्योंकि अंग्रेज और वामी इतिहासकारों ने तो यही बताया था कि यह आंदोलन तो सभी देशवासियों का विदेशी शासकों के खिलाफ एक सांझा संघर्ष था. लेकिन इस व्यापक आंदोलन के अंदर सक्रिय अन्य परस्पर विरोधी धाराओं का नोटिस तो कभी लिया ही नहीं गया. यही कारण था कि बाबा साहेब को कोरेगांव की घटना दलितों, खास कर महारों के शौर्य-प्रदर्शन की घटना महसूस हुई. इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में यह इतिहास की अभिनव व्याख्या थी और वैज्ञानिक भी लेकिन प्रेरणा के लिए अतीत में झांकने वाले लोगों और दलों ने इसे मन से कभी स्वीकार ही नहीं किया.

भारतीय ऐतिहासिक बोध के बारे में एक और बात ध्यान देने वाली है : हम खुद को प्रायः विदेशी नजरों से ही पहचानने के आदि हो चुके हैं. तुर्कों, अफगानों, मुगलों, अंग्रेजों और चीनियों से हम लगातार हारते रहे, फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई. इन पराजयों से कभी राष्ट्रीय अपराध बोध महसूस ही नहीं हुआ. इनके बावजूद हम अपनी बहादुरी और मेधा के गीत खुद ही गाते रहे, पीठ थपथपाते रहे और खुद ही विश्वगुरू बन कर खुश होते रहे. बौद्घ धर्म के साथ बुद्ध को भी देश निकाला दे ही डाला था. वह तो भला हो एडविन ऑर्नाल्ड का जिसने ‘Light Of Asia’ लिख कर बुद्ध की महानता से दुनियां का परिचय करवाया, दुनियां के बहुत से देश जब उसकी महानता के आगे नतमस्तक हो गए तो समावेशी सनातन प्रतिभा ने उसे विष्णु का अवतार घोषित कर दिया. इसके बावजूद किसी मंदिर में वह दिखाई नहीं दिया, किसी ने बच्चों का नाम बुद्ध नहीं रखा ! कबाड़ की तरह किसी स्टोर रूम में बंद वेदों सहित समग्र संस्कृत-साहित्य को भी हमने मैक्स मूलर के जरिये जाना. टैगोर, जगदीश वसु, रमन, सतीशचंद्र जैसी विभूतियों को हमने नोबल प्रतिष्ठान के सहारे पहचाना. हमारे सारे प्राचीन खजाने की खोजबीन की यूरोप के विद्वानों ने और उन्हीं की जूठन चाट कर महान बनते रहे हम लोग. बस मनुस्मृति के पूरनों पर चल कर हमने तो सिर्फ नफरत करना ही सीखा है और वही सिखाया है; यही नफरत हमारा जातीय संस्कार बन गया है और सच कहें तो यही हिंदुत्व है.

हम में से कितने लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों की पहली जीत भी दलितों के कारण ही हुई थी ? 1756 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुए प्लासी युद्ध में भी कंपनी सेना के देशी सैनिक ज्यादातर दुसाध जाति के थे। इन्हीं दुसाध बहुल नेटिव सैनिकों ने ही मार्शल कौम के पठान-मुसलमान सैनिकों को धूल चटा दी थी. हम हैं कि इसकी तह में बस मीरजाफरों और जयचंदों की करतूतों की भूमिका को ही तलाशते रहे.

तथ्य यह भी है कि अकबर के खिलाफ़ राणा प्रताप की लड़ाई किसी विदेशी हमलावर के खिलाफ़ राष्ट्रीयता की लड़ाई थी ही नहीं क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीयता नाम की किसी भी चीज से वाकिफ नहीं थे. दरअसल अकबर और राणा प्रताप के युद्ध को भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ने वाले लोग राष्ट्र को धर्म के नाम पर विभाजित करने का गंदा खेल खेलते रहे हैं. अपनी राजनीति चमकाने के लिए इतिहास से खिलवाड़ का उनका यह गंदा खेल देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आज तो उसका सही अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है।

ये उदाहरण हमने अपने मित्र Joyprakash Narayan की शंका के समाधान के लिए दिए हैं जिसे उन्होंने देशद्रोही- देशभक्त पोस्ट पर टिप्पणी करते समय उठाया था :

‘2 जून, 1947 के पहले क्या ‘भारत’ नामक एक देश आप के संज्ञान में निश्चित सीमा सहित थी क्या ? अगर नहीं तो फिर सोच या इतिहास का मिथ्या प्रचार कर कुछ लोग या RSS जैसी संस्था मनुष्य को ‘देश-प्रेम’ या उसके किस गौरव का अनुभव कराना चाहती है.’

दो बातें और स्पष्ट करना चाहूंगा इस संदर्भ में : एक, संघ का इतिहास से कोई लेना-देना ही नहीं है. ऐतिहासिक हस्तियों को लेकर उसका सारा इतिहास बोध केवल जन श्रुतियों और मिथिहास पर ही आधारित है. मिथिहास कब इतिहास बन जाता है, पता ही नहीं चलता ! दूसरी यह कि नक्शे पर ‘2 जून, 1947’ को एक लकीर खींच कर भारत की एक निश्चित सीमा अवश्य निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन भौगोलिक इकाई बन जाने के बावजूद राष्ट्र तो यह आज तक नहीं बन पाया है. अनेक कौमों, राष्ट्रीयताओं में बंटे हुए हैं हम लोग. तभी तो राज्यों का बंटवारा प्रशासनिक आधार पर न करके भाषाई आधार पर किया गया. 564 राजे-रजवाड़ों और नवाबों यानि 564 राष्ट्रीयताओं में बंटा हुआ था, बंटा हुआ है यह देश और इंदिरा गांधी के समय तक वसूलते रहे ये लोग भारत में शामिल होने का मुआवजा यानि प्रिवी पर्स. प्राय: इन्हीं परिवारों के लोग आज के नवसामंत यानि विधायक, सांसद हैं.