विभूति नारायण राय

‘यह तो होना ही था!’- हमारे समय के महान किस्सागो गार्सिया गैब्रील मारखेज की अद्भुत प्रेम गाथा ‘लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा’ की शुरुआत इस उद्घोषणा के साथ होती है। लेखक प्रेम की अदम्य जिजीविषा से इस कदर आश्वस्त था कि उसके नायक की लंबी प्रतीक्षा अंत में अपने प्रिय को हासिल कर के ही रहेगी कि उसने अपने उपन्यास की शुरुआत ही इस पंक्ति से की। मैं अपने इस निराशावाद को क्या कहूं कि मुझे मलियाना नरसंहार पर आए हालिया अदालती फैसले को लेकर यही वाक्य याद आया। फर्क था तो सिर्फ इतना कि यहां प्रेम की नहीं बल्कि राज्य की ओर से की गई हिंसा पर निर्णय आना था और उसे सुनते ही बरबस मेरे मुंह से निकला- यह तो होना ही था।

क्या हुआ था

मई 1987 की उस उमस भरी गर्मी में जब शहर के ज्यादातर हिस्से कर्फ्यू की जद मे थे, 22 मई को कई दुखांतिकाओं की शुरुआत हुई। मोहल्ला हाशिमपुरा में शाम 4 बजे तलाशी शुरू हुई, जिसका अंत रात नौ साढ़े नौ गाज़ियाबाद के गांव मकनपुर की नहर पर हुआ। वहां और उसके पहले मुरादनगर नहर पर पुलिस हिरासत में लिए गए तीन दर्जन से अधिक मुसलमानों को गोली मार दी गई। तीन दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद ही इस मामले में दोषी PAC कर्मियों को सज़ा मिल पाई।

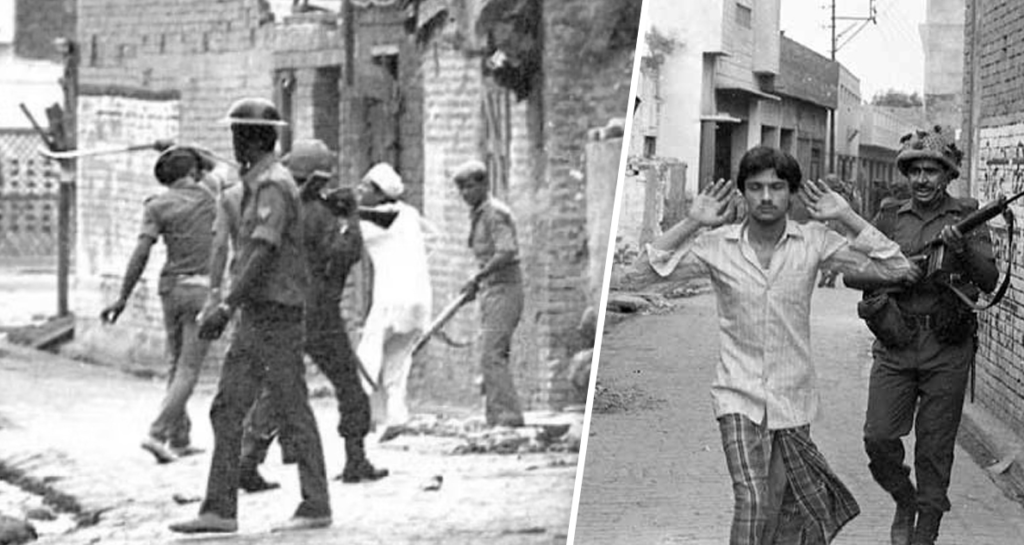

22 मई से 24 मई 1987 तक चली घटना में मरने वालों का कोई सत्यापित आंकड़ा नहीं है (फाइल फोटोः BCCL)

दूसरी दो घटनाओं के पीड़ित इतने भाग्यशाली नहीं थे। कुछ मुस्लिम कैदी मेरठ से फतेहगढ़ जेल ले जाए गए, वहां उनमें से एक दर्जन के करीब को जेल अधिकारियों और कैदियों ने पीट-पीट कर मार डाला। मुकदमे कायम हुए और कुछ कर्मी निलंबित भी हुए पर धीरे-धीरे सभी बहाल हो गए। उन्होंने अपनी नौकरियां पूरी कीं, सम्मान के साथ रिटायर हुए और घर चले गए। कोई नहीं जानता कि उन मुकदमों का क्या हश्र हुआ। इन्हीं दिनों मेरठ शहरी इलाके से थोड़ा हटकर उस वक्त के एक गांव मलियाना में कुछ ऐसा घटा, जो इन सबसे भयानक था। 22 मई से शुरू होकर 24 मई तक चली इस घटना में मरने वालों का कोई सत्यापित आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर भी माना जाता है कि सत्तर से अधिक लोग मारे गए थे। इसका अदालती फैसला अभी आया है। जैसा कि पहले दिन से ही तय था, इसमें सभी अभियुक्त बरी हो गए। पूरे घटनाक्रम में सबसे दुखद पक्ष रहा है कि भारतीय राज्य के सभी हितधारक या स्टेक होल्डर इस प्रकरण में बुरी तरह असफल सिद्ध हुए।

मैं उन दिनों मेरठ से साठ किलोमीटर दूर अपनी नौकरी कर रहा था और दिलचस्पी से पूरे घटनाक्रम पर नज़रें गड़ाए हुए था। इसलिए मुझे लिखते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा कि राजनीतिक नेतृत्व, पुलिस, नागरिक प्रशासन, न्यायपालिका और प्रेस, कोई भी उस अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा, जिसकी इस कठिन समय में उससे अपेक्षा की जाती है। मैं यहां पर खास तौर से तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व और पुलिस के रोल पर बात करूंगा ।

FIR में पुलिस का कोई रोल ही दर्ज नहीं था (फाइल फोटोः BCCL)

मेरठ का बच्चा-बच्चा जानता था कि मलियाना हत्याकांड पुलिस, विशेष रूप से उसकी सशस्त्र इकाई PAC पीएसी ने किया है। वहां उन दिनों तैनात पुलिस अधिकारियों के सामने PAC के एक कमांडेंट को डींगें हांकते हुए सुना भी गया था- ऐसा सबक सिखाया है कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी- इसके बावजूद जो FIR लिखी गई, उसमें पुलिस का कहीं जिक्र ही नहीं है। आश्चर्य नहीं कि जिस व्यक्ति के नाम से FIR दर्ज है, उसने अखबारों में बयान दिया है कि उससे पुलिस ने एक सादे कागज पर नीचे दस्तखत करा लिया था और ऊपर अपने मन से एक इबारत लिख ली, जिसमें मतदाता सूची में दर्ज नामों में से छांट कर 39 लोग अभियुक्त बना दिए गए थे। इसी वजह से इस सूची में ऐसे नाम भी आ गए, जो 1987 तक मर चुके थे। मृत व्यक्तियों के पंचनामे और पोस्टमॉर्टम रिपोर्टों में भिन्नता थी।

अदालत में घिसट-घिसट कर यह मुकदमा वर्षों चला। इसे लेकर राज्य कितना गंभीर था, इसे सिर्फ ऐसे समझा जा सकता है कि सालों साल प्रकरण की FIR ही गायब बताई गई। जब हाईकोर्ट ने इसे समाप्त करने की समय सीमा निर्धारित की तो FIR भी मिल गई। अदालती फैसले के अनुसार महत्वपूर्ण गवाह उसके सामने आए ही नहीं। यह साबित नहीं हुआ कि जिन्हें भीड़ का हिस्सा बताया गया, उन्होंने हिंसा में भी भाग लिया था। जब FIR में पुलिस का कोई रोल ही दर्ज नहीं था तो स्वाभाविक रूप से उनके हथियारों का कोई परीक्षण नहीं किया गया। फिर मृतकों के शरीर पर लगी गोलियों का उनके हत्यारों से रिश्ता कैसे साबित किया जा सकता था? बहुत से अनुत्तरित प्रश्न थे, जिन्हें जानबूझ कर ऐसे ही छोड़ दिया गया था ताकि किसी को दंडित न किया जा सके।

मलियाना कांड में 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे (फाइल फोटोः BCCL)

फायदे तलाशती राजनीति

मुझे राजनीतिक नेतृत्व से यह शिकायत है कि उसने पुलिस को सब कुछ करने दिया और कभी भी दंगों का मुकाबला करने में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई। कई मौकों पर तो ऐसा लगा कि वह मेरठ की घटनाओं में अपने चुनावी फायदे तलाश रहा था। यह समझ तो शायद ही कभी दिखी कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी संस्था को इस तरह से आचरण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि जनता का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि राज्य में उसकी हिस्सेदारी ही नहीं है। एक बार यह भावना घर कर गई तो उसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। किसी भी सभ्य समाज में इतनी लोमहर्षक घटना घटने पर न जाने कितने लोगों की कुर्सी चली जाती। शर्मनाक है कि खुद को जगद्गुरु कहने वाले हमारे समाज में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कम से कम इतना ही आश्वस्त हो सकें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।