मनीष आजाद

उत्तराखंड-नेपाल की सीमा के दोनों तरफ बसने वाले ‘राजी’ जनजाति में एक कथा सदियों से प्रचलित है. इस कथा के अनुसार जंगल के बाहर रहने वाले ग़ैर आदिवासी समूह उनके छोटे भाई हैं. लेकिन विडम्बना यह है कि ‘छोटे भाई’ ने जंगल में रहने वाले लोगो को ‘दाज्यू’ मानने से इनकार कर दिया. बल्कि सरकार और वर्चस्वशाली समूहों के बनाये ‘नरेटिव’ का शिकार होकर उन्हें ‘जंगली’, ‘असभ्य’ और बर्बर ही मानता रहा.

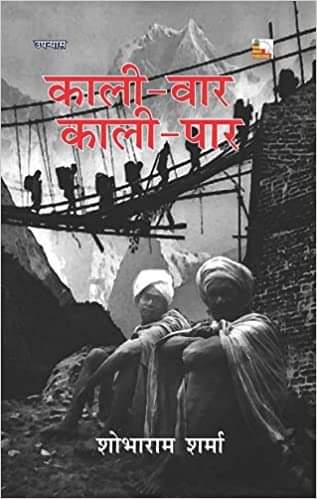

इसी वर्ष प्रकाशित वरिष्ठ लेखक शोभाराम शर्मा द्वारा लिखित महत्वपूर्ण उपन्यास ‘काली-वार काली-पार’ की विषयवस्तु ये राजी जनजाति ही है, जिन पर आज अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है. लेखक के अनुसार आज लगभग 1100 राजी ही बचे हैं.

लेखक राजी जनजाति की भाषा पर अपने शोध के दौरान ही उनके संपर्क में आया. उस वक़्त उनके अस्तित्व पर मंडराते खतरे को देखते हुए लेखक ने तय किया कि इनकी जीवन स्थितियों को, इनके सपनों और संघर्षों को दर्ज किया जाय. इसी का परिणाम था, यह महत्वपूर्ण उपन्यास.

भले ही यह काली नदी के आर-पार रहने वाले संख्या में बहुत थोड़े से राजी जनजाति के जीवन संघर्षो पर आधारित हो, लेकिन जिस प्रतिबद्धता और गहन दृष्टि से यह लिखा गया है, उससे यह पूरे भारत के आदिवासियों के सपनों-संघर्षो की कथा बन जाता है. और प्रकारांतर से यह थोपे गये लोकतंत्र की भी क्रूर समीक्षा का उपन्यास बन जाता है. एक संवाद देखिये –

‘साहब- देखो पानसिंह, तुम सीधे-सादे लोग हो. जंगल साफ़ करके तुम लोगों ने जो ग़ैर-कानूनी काम किया है, उसका नतीजा जानते हो ? अगर किसी ने तुम्हें यह सब करने को उकसाया हो तो बता दो. मिलकर खेती करने का सुझाव किसने दिया ?

‘पानसिंह- साहब जब से दुनिया बनी है, हम लोग तो इन्हीं जंगलों में रहते आये हैं. ये जंगल तो हमारे हैं तो यह ग़ैर-कानूनी काम कैसे हुआ ?

‘साहब- इसलिए कि ये जंगल तुम्हारे नहीं, सरकारी है. तुमने सरकारी संपत्ति पर अधिकार करके सरकार को चुनौती देने का काम किया है.

‘पानसिंह- और सरकार किसकी है साहब ?

‘साहब- सरकार हमारी है. जनता की है.

‘पानसिंह- जब सरकार हमारी है तो ये जंगल भी तो हमारे हुए. क्या हम राजी इस देश की जनता में शामिल नहीं हैं ?

‘साहब- बहुत समझदार लगते हो. यह समझदारी आई कहां से ?’

उपरोक्त संवाद पढ़कर बस्तर के आदिवासियों के बीच प्रचलित एक पंक्ति याद आ जाती है –

‘यह धरती भगवान ने बनायी, हम उसके बच्चे, तो यह सरकार कहां से आई ?’

राजी जनजाति की कहानी कहते हुई लेखक ‘सभ्यता-समीक्षा’ भी करते चलता है. एक बानगी देखिये-

‘[भले ही इन्होंने कम कपड़े पहने हों, लेकिन] ये हमारी तरह भीतर से नंगे नहीं हैं. सच पूछो तो इंसानियत इन्हीं के भीतर है. इन्होंने न किसी को सताया है और न सताया जाना पसंद करते हैं.’

उपरोक्त विवरण से यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि यह कोई रूखा राजनीतिक उपन्यास है. इसकी राजनीति कथा के अंदर पिरोई हुई है. और किसी भी कथा की तरह यह भी लहरों में उठती-गिरती है. इस पंक्ति पर गौर कीजिये –

‘सुबह जब कहीं ‘कापल-पाको’ का स्वर सुनाई पड़ता या दूर घाटी में हिलांस का करुण-संगीत गूंज उठता तो वे उठते और नरुवा उसी धुन को अपनी बांसुरी में पकड़ने का प्रयास करता. कभी कभी जब देर रात तक नींद नहीं आती तो वह कोई ऐसी धुन छेड़ देता कि बिरमा भाव-विभोर होकर उसकी गोद में सो जाती.

इस उपन्यास का तीसरा खंड नेपाल में उस वक़्त चल रहे माओवादी आन्दोलन के सन्दर्भों के साथ लिखा गया है, जिसमें भारत की तरफ के कुछ राजी और सीमा उस पार के राजी समुदाय के लोगों की इस आन्दोलन में भागीदारी दिखाई गयी है. आज ज्यादातर लेखक इस तरह के आंदोलनों पर बोलने से कतराते हैं, उस पर लिखना तो दूर की बात है. कभी मजबूरी में लिखना ही पड़ा तो ‘सैंडविच थ्योरी’ की शरण में चले जाते है. लेकिन यहां लेखक अपने पात्रों के माध्यम से पूरी तरह नेपाल के माओवादी आन्दोलन के साथ खड़ा है और यह स्पष्ट संकेत देता है कि यह जन मुक्ति आन्दोलन है.

माओवादी आन्दोलन के प्रति लेखक की यह दृष्टि लेखक की इस समझ से बनती है –

‘हम अभी सामंती जकड़ से भी नहीं निकल पाए और ऊपर से कलमी पूंजीवाद का जहर समाज की नस-नस में फ़ैलने लगा है.’

लेकिन इस वैचारिक प्रतिबद्धता के बावजूद नेपाल के माओवादी आन्दोलन का विवरण बहुत प्रामाणिक नहीं बन पाया है. शायद लेखक को इस आन्दोलन की वैचारिक ऊंचाई का भी पूरा अंदाजा नहीं है. जब बिंदु ने पार्टी कामरेड से पूछा कि – ‘क्या महिलायें भी इस मुहिम में भाग ले सकती है ?’ तो पार्टी कामरेड ने कहा – ‘क्यों नहीं, संघर्ष के दौरान अगर हमारे लोग घायल हो गये तो उनकी देखभाल कौन करेगा ?’

यह बात अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है कि इस तरह की मुहिमों में नेपाल की महिलाओं ने बराबर की भूमिका अदा की है और सशत्र संघर्ष में ऐसा कोई श्रम विभाजन नहीं था.

राजी जनजाति में वर्ग संरचना बहुत कमजोर है और उसी अनुपात में वे ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से भी दूर है. इसका बहुत प्रमाणिक चित्रण इस उपन्यास में है. लेकिन भाषा के प्रति थोड़ी असावधानी के कारण उनके बीच ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो उपन्यास के ‘फ्लो’ में बाधा डालता है. जैसे- ‘नामर्द’, जर, जोरू, जमीन विवाद की जड़ है, घरवाली, पालागन आदि. ये सारे शब्द परिपक्व वर्ग संरचना के कारण परिपक्व ब्राहणवादी पितृसत्ता की देन हैं, जो राजी समुदाय के रोज रोज के जीवन संघर्षों में फिट नहीं बैठते.

इन छोटी-छोटी कमियों के बावजूद यह एक महत्वपूर्ण और आज के दौर में बेहद प्रासंगिक उपन्यास है. इसे ‘न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन’ ने छापा है, जिसकी छपाई और कवर काबिले तारीफ है. इसका मूल्य 260 रुपये है.