सपनों, घुटन, प्रतिकार और पत्रकारिता के एक जहाज के डूबने की कहानी

- लाजपत आहूजा

स्याह रातों के चमकीले ख्वाब, विजय मनोहर तिवारी का नया उपन्यास पत्रकारिता के अन्त:पुर की कई कहानियों के साथ आया है। इसमें सपने हैं, घुटन हैं, दांवपेंच है, प्रतिकार है और पत्रकारिता के एक बड़े जहाज के डूबने की भी कहानी है। वो जहाज भी ऐसा जो कभी हिन्दी पत्रकारिता का मानक था। बेशक लेखक ने कहा है कि कहानी का अखबार और उसके किरदार किसी अखबार विशेष से संबंधित नहीं है, पर उनके दिल से निकला एक एक शब्द और समूचा ताना बाना स्पष्ट संकेत अपने में समेटे है । अब नाम उन्होंने नहीं लिया तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ पर जानकारों के लिए यह खुला रहस्य ही है। वैसे विजय की भाषा शैली। कथ्य और चुटीलापन इसे किसी भी अखबार या यों कहिये कि किसी भी दफ्तर, संगठन की कहानी भी कह सकते हैं। अन्त:पुर के षड्यंत्र सभी जगह एक से है।

उपन्यास में न्यूज स्टोरी का बनना, दबना और कभी न छपना, भले ही कारण अलग -अलग हो सभी अखबारों का एक सा किस्सा है। प्रमाणित योग्यता के बाद भी उपेक्षित कर दिया जाना भी हर जगह का अपना ही किस्सा है। भारत कहानियों का देश है। अपने इस शहकार में विजय मनोहर तिवारी ने कहानी के अंदर कहानियां सहेजी है। इसमें मुंबई में आतंकवादी हमला, दो महिला पत्रकारों का पत्रकारिता से हटकर बच्चों के लिये एनजीओ बनाना जैसी ख़ुशबूएं हैं तो, एक पत्रकारी साम्राज्य का तिल तिल कर टूटना शामिल भी है । हां अब कुछ आलोचना, नहीं, समालोचना भी। विजय ने कहा है कि यह उपन्यास पुराना लेखन है। सच है, साथ ही यह भी लगता है कि भारी तरीके से संपादित है। पाठक कई और रंगों से महरूम हो गए। इस उपन्यास का नाम देखकर पता नहीं क्यों मेरे मन में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म बंबई रात की बांहों में, याद आ गई थी। वो तो बाद में पता चला कि कथानक में इतने फिल्मी किरदार हैं कि मैंने गिनना ही छोड़ दिया ।

लेखक पूर्व संचालक जनसंपर्क विभाग हैं।

कवर की कथा

अखबार में छपी हुई और न्यूज चैनलों पर चली हुई खबर से कभी यह अाकलन नहीं हो पाता कि मूल रूप में वह खबर किसने किस रूप में कैसी और कितनी लिखी होगी, जो छपने या दिखने पर ऐसी नजर आई। यही बात फिल्मों और सीरियलों के बारे में कही जा जा सकती। यह बात किसी भी कला रूपक के बारे में भी है कि जो आप तक अंतिम रूप से पहुँचता है, वह किन-किन सुधारों की कैसी प्रक्रियाओं से निकलकर आया, यह कभी पता नहीं चल पाता।

अगर ऑस्कर न मिला होता तो कौन जानता कि राजामौली की सफलतम फिल्म ‘आरआरआर’ में ‘नाटु-नाटु’ नाम का ऊर्जा से लबालब 4 मिनट 35 सेकंड का नृत्यगीत 20 दिन की शूटिंग, 43 रीटेक के बाद बना था, इसके अल्पज्ञात रचनाकार चंद्रबोस ने ऐसे 20 गाने लिखे थे और इसे युद्ध में नष्ट हो रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के घर में उनकी विशेष अनुमति से फिल्माया गया था।

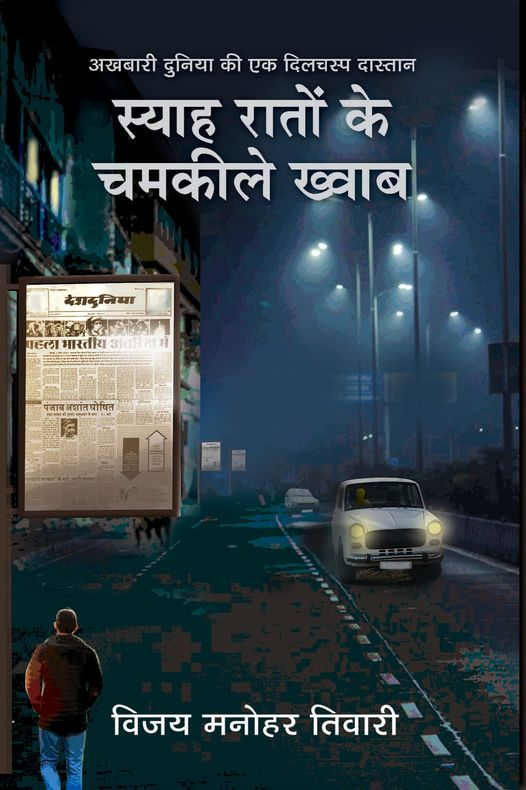

‘स्याह रातों के चमकीले ख्वाबों’ के कवर की भी एक छोटी सी कहानी है। जनवरी में कवर का पहला स्वरूप मुझे मिला। मुझे लगा कि मेरी कहानी का भाव उस कवर में कहीं झलक नहीं रहा है। मैंने गौतम चक्रवर्ती की शरण ली, जो एक अच्छे आर्टिस्ट से अधिक अच्छे मनुष्य हैं। 17 साल से हम जानते हैं और कई महत्वपूर्ण कवरेजों में हम साथ रहे हैं। सितंबर 2010 में जब हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच से अयोध्या का निर्णय आया तब हम लखनऊ और अयोध्या में ही थे। मुझे कुछ शब्द चित्र लिखने थे और उसी समय गौतम को रेखाचित्र खींचने थे। वह एक स्मरणीय कवरेज प्रसंग है, जिस पर एक लंबी चर्चा अलग से हो सकती है।

भोपाल गैस त्रासदी की 25 वीं बरसी (दिसंबर 2009) और न्यायालय से आए पहले निर्णय (जून 2010) के समय भी हमने महीनों साथ काम किया था। वे 35 सालों से मीडिया में हैं और अखबारों की अंदरुनी घृणित राजनीति का कोई अंश उन्हंे छू नहीं गया है। वे शुद्धरूप से एक सच्चे सृजनशील व्यक्ति हैं, जिन्हें गौतम दादा के नाम से सब जानते हैं। चंडीगढ़ या जयपुर में कोई पेज बन रहा है, गौतम दादा का फोन बजेगा। रेखाचित्र या डिजाइन के लिए उन्हें कथा प्रसंग भेजा जाएगा और आज के अपने नियमित काम के अलावा वह माँग उन्हें रात बारह बजे तक घर में व्यस्त रखेगी। सीन की डिमांड उनके सृजन की दिशा तय करती है। चूंकि काम अखबार का है, इसलिए कुछ भी बना दें अगली सुबह वह सारा सृजन पोहे-जलेबी की पुड़िया में समा जाता है!

मैंने उनसे कई बार कहा कि वे अपने चाहने वालों के लिए कलाकृतियों की कोई मौलिक श्रृंखला तैयार करें, जिसकी प्रदर्शनी भारत भवन से लेकर जहाँगीर आर्ट गैलरी तक हो। मेरी बात पूरी नहीं हो पाती और तब तक उन्हें किसी न किसी फीचर के लिए कोई आकृति बनाने की नियमित दिहाड़ी किसी संपादक से मिल जाती है। वे उसमें मगन हो जाते हैं, यह कहकर कि इस महीने इंक्रीमेंट की मीटिंग है, अत: यह काम सबसे पहले। यह पूरा काम कभी-कभी मुझे मनरेगा जैसा लगता है। रोज पचास गड्ढे खोदना और भरना! पेट क्या कुछ नहीं कराता!

गौतम दादा को मैंने अपने उपन्यास की भाव भूमि बताई, जिसके केंद्र में एक बहुत बड़ा अखबार है। एक ऐसा काल्पनिक अखबार, जिसने पत्रकारिता और हिंदी को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और जहाँ से देश को कई बड़े पत्रकार मिले हैं। एक तरह से यह मुंबई के चैंबूर स्थित आरके स्टुडियो की कहानी है, जिसके हिस्से के सारे सुपरहिट कब के आ चुके हैं। वह अपने हिस्से की चमकदार रोशनियाँ परदे को समर्पित कर चुका है। राजकपूर के पास अब कोई आग नहीं है! अलाव ठंडा हो रहा है। राख की परत मोटी हो रही है। यद्यपि भीतर शोले भड़के हुए हैं किंतु उनकी आँच भी जा रही है और उसके पात्र यह सब होता हुआ देख रहे हैं!

गौतम दादा मनमौजी हैं। वे अपने कार्यालयीन समय में कोई बात भी नहीं करते। अपना आइडिया अपने पास रखिए। पीछे पड़ने पर दो या तीन रविवार को कुछ ही घंटे वे लगे होंगे। मैंने पेंसिल से उन्हें एक आइडिया भेजा था। स्कूल के समय मेरी ड्राइंग बुरी नहीं थी, मैं अपने गाँव में नवभारत अखबार के ‘मास्टहेड’ की नकल किया करता था, चित्रकथाएं पढ़कर वैसे ही फ्रेम बनाने का अभ्यास भी और हस्तलेख भी ऐसा था कि पढ़ने वाला ध्यान दिए बिना आगे जा नहीं सकता था। लोग कहा तो करते थे कि हेंडराइटिंग सुंदर है और मैं भी वर्षों इस भ्रम में बना रहा, यद्यपि किसी कन्या ने कभी नहीं कहा! फिर कम्प्यूटर ने सुंदर हस्तलेख के विकास पर रोक लगा दी। इंकपेन से लिखने का अभ्यास अटूट रहने के उपरांत भी अब वो बात नहीं है। भ्रम भी टूट गया है।

मैं आप सबसे वो सभी कवर इस पोस्ट में शेयर कर रहा हूँ, जो इस अभ्यास में बने और निरस्त हुए। मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर आशुतोष केवलिया और गौतम के साथ कॉन्फ्रेंस में दो चार मीटिंग के बाद लगभग दो हफ्ते में किताब का अंतिम कवर तैयार हो पाया, जिसे देखकर लगा कि इसमें वो बात आ रही है, जो उपन्यास का मूल भाव है। केवलिया ने एंबेसडर को जूम करके देखा और कहा कि यह कोलकाता की सड़क है। एंबेसडर टैक्सी दीनदयाल नगर में कहाँ से आ गई, जो एक हिंदी भाषी अखबार का शहर है! कहानी का प्लॉट अस्सी-नब्बे के दशक का है इसलिए 1984 मॉडल की फिएट और मारुति-800 तलाशी गई। फुटपाथ पर लगे साइनबोर्डों पर विज्ञापन में एक अखबार का फ्रंट पेज। कोई उस सड़क पर चुपचाप चला जा रहा है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक अँधेरी सड़क है। इक्का-दुक्का कारों की आवाजाही बस। गौतम दादा दो तीन कट देने के बाद आखिर में वहाँ पहुँचे, जो कवर पर छपकर आया।

शायद यह पहली पुस्तक होगी, जिसके परदे के पीछे के कुछ किस्से मैं आने वाले दिनों में आपसे और बाँटना चाहूँगा अन्यथा मैं अपनी किसी भी किताब के बारे में सिर्फ सूचना तक सीमित रहा हूँ।

‘अंतर्कथा’ के मूल शीर्षक से लिखी गई इस रचना के पहले पाठक हैं इंदौर के स्वर्गीय पत्रकार रवींद्र शाह, जिन्हें साल 2005 में मैंने ‘हरसूद 30 जून’ छपकर आने के बाद पढ़ने को दी थी। उन्होंने मित्रवत परामर्श यह दिया था कि इसके प्रकाशन की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी मीडिया में लंबी यात्रा करनी है। संदेश अच्छे नहीं जाएँगे। आपने लिखा अच्छा है लेकिन पत्रकारिता में ‘शुभचिंतकों’ की एक ऐसी सक्रिय बिरादरी आसपास निरंतर होती है, जो आपको क्षति पहुँचाने के लिए गोला-बारूद ढूँढती ही रहती है। यह पुस्तक आपके विरुद्ध उपयोगी ऐसी ही सामग्री सिद्ध हो सकती है! अपने यहाँ कोई पढ़ता नहीं है लेकिन ऊपर किसी ने कान भर दिए तो ऊपर के स्तर पर कुछ भी विचार के बिना आपके बारे में निर्णय घातक हो सकता है। निर्णय न हो तो भी लोग आपके विषय में कोई गलत धारणा बना सकते हैं! अत: अभी केवल अपना काम कीजिए। नौकरी में मन लगाइए। पुस्तक समय आने पर प्रकाशित कीजिए। बात आई गई होगी। मुझे छपने की कोई जल्दी नहीं थी। बहुत कुछ अनछपा आज भी फाइलों में बिखरा है, क्योंकि लिखा निरंतर है।

साल 2018 में मीडिया से बाहर आने के बाद यह रचना मेरी टेबल पर रखी रही। कोविडकाल में इसे झाड़पौंछकर साफ किया और दो बड़े प्रकाशकों को भेजी। एक ने कुछ महीनों के विचार मंथन के बाद अपने फ्रेम में इसे प्रकाशित करने से हाथ ऊंचे कर लिए। कारण वही थे, जो मैंने पहले ही रेखांकित किए हुए थे। दूसरे प्रकाशक ने निर्णय में लंबा समय लेना चाहा। इसी बीच प्रभात प्रकाशन को कॉपी भेजी गई। यहाँ एक लाख 16 हजार शब्दों की मूल प्रति को 80 हजार शब्दों तक लाने की जरूरत बताई गई।

हिंदी के पाठकों के स्वभाव के बारे में लेखक से ज्यादा प्रकाशक जानते हैं। पुस्तक बड़ी या मोटी हुई तो महँगा होना तय है और यह भी कि हिंदी का पाठक फिर बिदक जाएगा। हालांकि यह नियम नहीं है। मैं मानता हूँ कि विषय महत्वपूर्ण है, पुस्तक का आकार या मूल्य नहीं! अंतत: ऐसे पात्रों, घटनाओं और प्रसंगों को हटाने का उपक्रम किया, जिनके बावजूद उपन्यास मूल विषय से हिलेगा नहीं। एक तरह से बुलडोजर ही चलाना पड़ गया! लगभग 36 हजार शब्दों के संपादन में कई पृष्ठ उड़ाने पड़े। भवन का यह लगभग एक चौथाई हिस्सा था। नए सिरे से किए गए इस परिवर्तन ने शेष कॉपी को चमकाने का भी अवसर दे दिया।

224 पेज में ‘स्याह रातों के चमकीले ख्वाब’ होली तक आ जाएगी, यह प्रभात प्रकाशन के प्रमुख प्रभात कुमार ने मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर तब बताया, जब हम विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए फिजी साथ रहे थे…

विजयमनोहरतिवारी

स्याह रातों के चमकीले ख्वाब

प्रभात प्रकाशन से यह मेरी दूसरी पुस्तक है-‘स्याह रातों के चमकीले ख्वाब।’ प्रकाशक की ओर से दो दिन पहले ही घोषणा कर दी गई है। अब यह प्रभात की वेबसाइट के अलावा अमेजन पर भी आ गई है।

कथा के केंद्र में एक अखबार है। बहुत साल पहले इसके किरदारों से मुलाकात हुई थी। मुलाकात क्या हुई थी, उनके ही बीच रहने का मौका मिला था। वह बेचैनी से भरा हुआ एक कठिन समय था। आजादी के बाद अखबार ने 50 साल तक अपना स्वर्णिम समय जिया था। उसने पत्रकारिता के भी ऊँचे मापदंड खड़े किए थे। पाठक तो हर अखबार के होते हैं लेकिन उसने अपने आदी बनाए थे। सुबह की चाय बेमजा होती थी अगर अखबार नहीं आता था।

हर सुबह की एक शाम तय है। हर शाम का सफर एक रात की तरफ है और हर रात की एक सुबह भी है। यह ढलती हुई शाम की कहानी है, जिसके सामने अँधेरा पसरा हुआ है। इस ढलती हुई शाम में हर कोई अपनी फिराक में है। घात में है। यह नन्हें और कोमल पंखों से ऊँची उड़ानों की कहानी है। यह उन सपनों की कहानी है, जो कभी चिड़िया के घोसलों में गर्दन उठाकर काँपा करते थे और क्षितिज तक विस्तृत आकाश उन्हें आमंत्रण और चुनौती दिया करता था। घोसलों में कोई कब तक रहता है। एक दिन पँख निकलते हैं। एक दिन वे फड़फड़ाना शुरू करते हैं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की घोषणा में एक दिन वे अपनी पहली उड़ान पर उड़ा ले हैं।

कहानी अखबारी दुनिया की है, इसलिए उसके आसपास घटने वाला सब कुछ है। सरकार है, अफसर हैं, चुनाव हैं, नेता हैं, राजनीति है, सत्ता की उलटपलट में बुना जाने वाला खबरों का तानाबाना है। राजधानियाँ हैं, जहाँ काम करना बच्चों का खेल नहीं है। एक ठहरे हुए जहाज का यात्रा वृत्तांत, जिसके अँधेरे कक्षों में कहीं सूराखों से पानी जमा हा रहा है। मुझे आशा है कि हिंदी के पाठक इसे पसंद करेंगे, विशेष रूप से पत्रकार समुदाय में यह रचना उन्हें अपना बीता हुआ कल याद दिलाएगी और कोई अपने आज की झलक इसमें देखेगा।

पहले ही दृश्य से मूल कथा कुछ रिपोर्टरों के इर्दगिर्द घूमती है, जिनमें सब अलग-अलग शहरों-कस्बों से आए हुए लोग हैं। यह उस कालखंड की कथा है, जब चौबीस घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल नहीं आए थे बस दीनदयाल नगर में यह हलचल थी कि दिल्ली में हिंदी चैनल की तैयारियाँ जोरों पर हैं। तब समाचारों के लिए लोग पत्र-पत्रिकाओं पर ही निर्भर थे। अखबार कभी-कभार ही रंगीन हुआ करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जैसी कहानी। मीडिया का एक दिलचस्प और गौरतलब फ्लैशबैक! यह साल 2000 में लिखा गया एक उपन्यास है, जो छपने अब गया। लंबी कॉपी थी, कड़क संपादन के चलते कई दृश्य और कई पात्र कट और घट गए।

किरदारों और घटनाओं की हकीकत के मिलान की दिमागी मशक्कत में न जाएँ, क्योंकि इस कहानी का अखबार कोई भी हो सकता है। किसी भी शहर का हो सकता है। मगर यह कहानी दीनदयाल नगर की है और यह रचना लेखक के कल्पनालोक की एक भटकी हुई उड़ान है, जिसमें कहीं पहुँचने का कोई दावा नहीं है। कृपापूर्वक घटनाओं की वास्तविकता को संयोग मात्र और पात्रों को निमित्त मात्र माना जाए।

यह पुस्तक हर साल मीडिया में आने वाले उन हजारों हिम्मतवर नौजवानों को समर्पित है, जो सपनों को कभी मरने नहीं देते और हर मायूसी को पार कर हर दिन एक नई ऊर्जा से डटे रहते हैं खबरों की चमचमाती, लेकिन एक बेहद बेरहम दुनिया में। खबरदार! यहाँ खुद को अँधेरे में रखकर दूसरों की सुर्खियाँ सजाई जाती हैं…